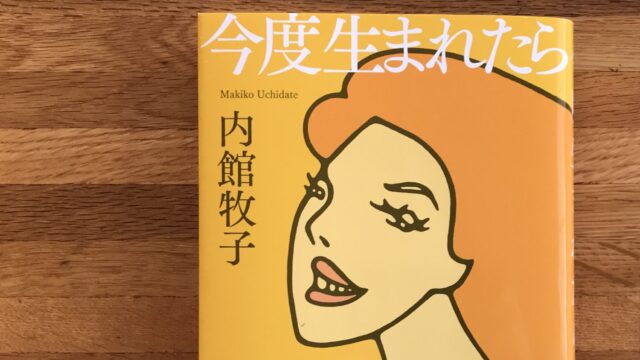

なぜこの題名 コロナ禍の隠喩か

(文藝春秋、2020年7月)

筆者はなぜいま、主人公を一人称単数とした自伝的連作を書いたのだろう。このタイトルと書き下ろし作品は、コロナ禍への作家的感性の隠喩ではないだろうかー。そんな自問自答がぼくの読後感をより濃密にしている。

本の「初出」一覧によれば、最初の7作品はことし2月までに「文学界」に発表されている。コロナ騒ぎが起きる前だ。8本目が書き下ろしの『一人称単数』。コロナ禍の中で書かれたと思われ、そのまま短編集全体のタイトルにもなっている。

8作とも主人公は「僕」か「ぼく」か「私」として登場する。高校生であったり、浪人生であったり、大学生であったりする。時には「作家」になっていたりと、自伝的要素を散りばめている。「私小説」に近いともいえる。その意味では『一人称単数』は8作品に共通するスタイルではある。

作品の筋立ても内容も、これまでの村上作品と同じような透明感や説得力や描写に満ちている。私小説に近くてもそこは「ハルキの世界」だった。それぞれを独立した小説として味わうことができた。

■単なる70歳の郷愁だろうか

それでも、なぜいまこのタイトルで手法なのかと考え込んでいる。筆者は年齢がぼくより3つ上だ。70歳になり、青春時代の断片を素材に、自らが語り手になった物語を書いてみたいという欲求が強くなったという解釈であっているのだろうかー。あるいは毎年ノーベル賞候補として騒がれることを面白がりつつ、生身の個人を前に出したいという思いからかー。どちらも著名作家の新作の解釈としては平坦すぎる気がしてならない。

この作家の新作は10年ほど前からニュースになるようになり新聞も報じてきた。2009年の『1Q84』も、2013年の『色彩を持たない多崎つくるー』もそうだった。楽しみに発売を待つ気になったものの、タイトルそのものへの驚きはなかった。

でもことし5月に『一人称単数』が次のタイトルと新聞で知ったときは驚いた。ぼくは6月下旬の新聞社退任後について親しい人に「一人称単数に戻りたい」と話していたからだ。

というのも、メーンの仕事だった名古屋・栄の複合ビル建て替えは基本設計終盤に差し掛かっていて、ぼくが一人称単数で関わる要素はなくなり、集団合意形成がなにより大事なプロセスになっていた。ぼくの年齢も考えると、あとは後輩にゆだね、自分だけで決められる目標と時間がもっとほしい―。そんな気分を説明するキーワードが「一人称単数」だった。

もうひとつは昨年暮れに観た邦画『i-新聞記者ドキュメント』である。この「i」は「一人称単数」の象徴である。複数や群れでしか取材や執筆ができなくなっていると、大手メディアの記者たちに向けたメッセージだった。それも強く頭に残っていた。

比べるのはあまりにおこがましいけれど、村上ファンのひとりとして、同じような心情なのではないかと、ほんの少し誇らしい気分もあった。

■「複数」強いるコロナ禍 表現者の想いは

ところが、実際に読んで見てからはそんな誇らしさは消えた。頭から離れないのが新型コロナの影だ。このタイトルにしたことと、書き下ろし作品の最後の方は、コロナの不気味さ、自粛圧力、それらへの作家の思いを暗喩としているように思えてならない。書き下ろし短編の最後に、こんな描写が出てくる。

… すべての街路樹の幹には、ぬめぬめとした太い蛇たちが、生きた装飾となってしっかり巻きつき、蠢いていた。

… 歩道には真っ白な灰がくるぶしの高さまで積もっており、そこを歩いていく男女は誰一人顔を持たず、喉の奥からそのまま硫黄のような黄色い息を吐いていた。

村上作品ではよく出てくる、非現実的かつ幻想的な場面ではあるが、この短編ではあまりに唐突だったので面くらってしまった。

この作品を作者が書いているときは世界中で新型コロナ感染が拡大していた時期のはずだ。マスク着用、三密回避、ソーシャルディスタンス維持、ステイホームなどのもろもろの提唱や、外出自粛を求める社会の同調圧力…。それらをもたらすウィルスの不気味さが「ぬめぬめ」「硫黄のような黄色い息」の表現になり、目に見えない同調圧力が「誰一人顔を持たず」という記述に塗り込められているように思えてならない。

そうだとすると、バーで主人公にからんでくる女は「新型コロナ」そのものか「自粛圧力」の暗喩であり、彼女が言う「恥を知りなさい」の「恥」は、少し前まで文明社会が謳歌してきた交流とか、「密」から我々が得てきた享楽のことではないか、とぼくは読んだ。

さらに、三密回避や外出手控えといったコロナ対策はみな「複数」行動を強要する。私はこれが好きだからこれをするという「一人称単数」行動はいま、我慢を強いられている。そういう状況への表現者としての意地のような直感がタイトルにも込められているというのがぼくの読みである。

村上氏はあの阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件についても、小説やノンフィクションを書いている(ぼくはまだ読めていないけれど)。FMでの音楽番組『村上RADIO』を聴いていても、社会の根底を揺るがす大事件とか出来事にはもともと敏感で、何らかのアプローチをしないではいられない作家だと思ってきた。

ぼくの読みが当たっているかどうかまったく自信はない。いまのコロナ禍と作品について、筆者が綴るか語る日がいつかくるだろうか。