自分=ロシア国家 仮面の奥に過剰な自己愛

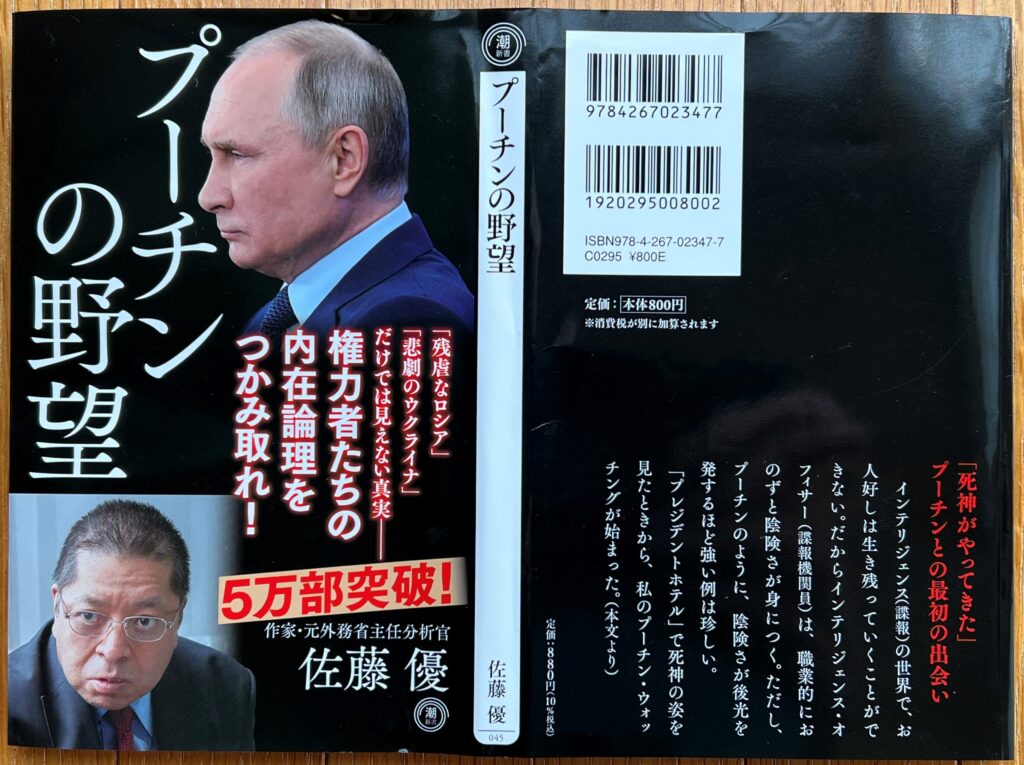

(潮出版社、2022年6月6日発行)

プーチンは今回の軍事侵攻がウクライナ国民に激しい憎悪を残し、欧米日から強い批判を受けることは予測していただろう。それでもなぜ踏み切ったのかが、同じ1952年生まれのぼくの大きな疑問だった。北方領土交渉の場で同席したこともある筆者は、かつては諜報部員だったプーチンの行動特性を読み解き、今後の展開も楽観していない。この戦争には旧ソ連崩壊の後遺症と民族・宗教の対立が幾重にもからみあっていることも知り、そのおぞましさに立ちくらみがした。

プーチン論は侵攻前記事を再編集

佐藤優氏の経歴(写真右)は異彩を放っている。ぼくは『新・戦争論』『友情について』の2冊を読み彼の筆力と熱量は身に染みていた。ロシア関係では欠かせない論者であり、この本は待望の書だった。

筆者はこの本で、2005年以降に書いた文章を再編集し加除修正したという。侵攻前の記事の発表媒体は文藝春秋や週刊東洋経済、新潮45、中央公論など8誌にわたる。侵攻後の論評はメールマガジンを含むオンライン記事が主体だ。

初出の最後の日付は4月30日で、この本は1か月後の6月6日に出版されている。本はオンラインや新聞に比べ時間的制約が大きい半面、まとめてじっくり読める。中身がしっかりしているとの確信があれば、ぼくは本を選んできた。

「陰険」「死神」「能面」

佐藤優氏は1988年から95年までモスクワの日本大使館に勤務し、旧ソ連崩壊の情報戦で頭角を現した。プーチンを初めて見たのはモスクワ出張中の98年末。その後の北方領土交渉などでも見て感じた印象を軸にまとめたのが第1章『仮面のプーチン』だ。その表現がすさまじい。

暗い顔つき、陰険 死神

能面、神経質

独裁者、マフィアの親分

ウクライナ侵攻後、新聞やテレビで見るプーチンの写真や映像からはぼくも同じような印象を受けている。プーチンはKGBの諜報員だったからこうも書く。

諜報はいつも顔に仮面をつけて行う仕事だ。死神というのはプーチンの仮面のひとつにすぎない。

仮面の裏に何があるのか。第2章『独裁者への系譜』では「巧みな人脈活用術」「人を裏切らない生真面目さ」「寡占資本家を切り捨てた冷徹」といった側面も証言として出てくるが、どうも、こんどの侵攻決断につながらない。

自分(=ロシア国家)しか愛せない

はっとしたのは第3章『20年独裁政権構想とユーラシア主義』に入ってからだった。筆者は長年のロシアウォッチャーとして経験から「ロシアで政局を見るコツは、男と男の愛と嫉妬である」と断定し、こう続ける。

プーチンは他人を愛することも、他人の愛を受け容れることもない。(中略)その結果、スターリンの正当な後継者になった。

プーチンは自分しか愛さないが、ここには独自の思想的回路がある。プーチンにとって自分=ロシア国家だ。ロシア国家と国民に対する愛が異常に深いから、プーチンは自分しか愛せない。あの無表情、冷徹な仮面の下には、過剰な愛情があるのだ。

「ロシア国家」への過剰な愛情―。たとえウクライナ国民の生命を脅かすことになっても、米欧日との関係を破壊することになっても、とにかく自分の手で「ロシアの威厳と国土」を取り戻したい、ということなのだろう。

もしそうなら「プーチンの戦争」を外部から止める手段は限られてくる。プーチンを敗北させるか、失脚させるか―。ほかに何があるだろうか。

民族主義と「非ナチス化」

ロシア側が”特別軍事作戦”の理由に挙げた「非ナチス化」もぼくには謎だった。ウクライナがファシズム色を強めロシア系やユダヤ系を虐殺するのを止めさせるとの意味だろうが、どうにも”とってつけた口実”にみえていた。

この本によるとステバン・バンダラという民族主義者(1909―59)が鍵だ。第2次大戦中はナチスに協力してロシアと戦い、ユダヤ人、ポーランド人の虐殺にも関与した。この人たちの存在は、先に読んだコミック版『戦争は女の顔をしていない』にも出ていた。

ウクライナが1991年に独立すると、ステバン・バンダラは徐々に国内で名誉を回復した。バンダラを信奉する民族主義グループが武装集団化してゼレンスキー政権にもいる。これがロシアから見れば「ゼレンスキー政権のナチス化」と映っている、という。

プーチンだけが「悪」でない?

筆者は今回の侵攻について「ロシアの行為はウクライナの主権と領土の一体性を毀損するもので、既存の国際法に違反する」と明言している。ただ「国家間の対立は一方のみが100%悪いわけではない」とも書き、いくつか例をあげている。

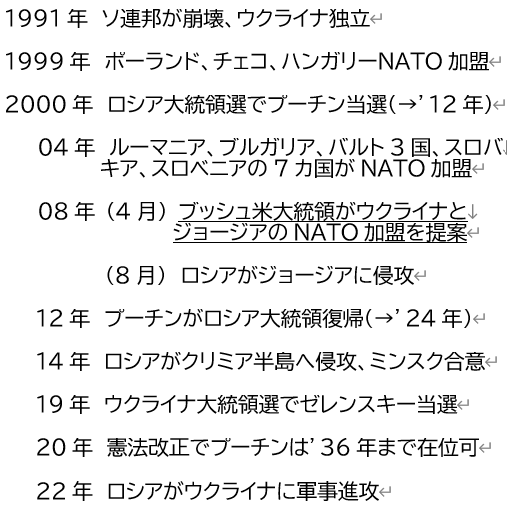

①08年の米大統領「NATO東方拡大論」

第6章『ウクライナ侵攻』では、ジョン・ミアシャイマー教授(米国シカゴ大学)の主張を取り上げている。

年表の2008年4月、米国のブッシュ大統領はNATO(北大西洋条約機構)の加盟国会議で「ウクライナとジョージアにも加盟を促そう」と提案した。

この2国はロシアの西と南で国境を接している。両国がNATOに入れば、ロシアからすると「のど元に匕首をつけられているようなもの」と筆者は評する。

ミアシャイマー教授は「ブッシュがしかけたNATO東方拡大路線が今回の戦争の原因」と断定。ロシアとNATOに挟まれた弱小国ウクライナはバッファー(緩衝国)にしかなりえない、この地政学的制約を宿命として受け入れるしかない―と主張している。筆者も同じ認識だという。

ぼくには是非を判断できるだけの知識はない。ただブッシュのぶち上げは米国的で、その国の教授が「大統領発言がウクライナ侵攻の原因」と堂々と批判するところも米国的だ。ロシアにもそんな風土があれば、と夢想してしまうのだった。

②ゼレンスキー支持率低下とドローン攻撃

2019年4月の大統領選で圧勝したゼレンスキーは元コメディアンで、その芸風を筆者は「志村けんのバカ殿様」を想起させると書いている。そこは同感だが、国内支持率がロシア侵攻前まで急落し続けていたと知り、正直驚いた。

選挙得票率は73%もあった。ところが新政権はなかなか成果を出せない。親ロシア勢力はドンパスの一部を実効支配したままで、ミンスク合意は破綻しロシアとの和平は進まない。2021年10月には海外のタックスヘイブンに資産を隠していたことが明らかになり支持率はさらに悪化。ロシア侵攻前は20%台に低迷していた。

そこでゼレンスキー政権はロシアから侵攻される前、自爆型ドローンを使い親ロシア勢力への攻撃を始めていた。ナショナリズムに訴える作戦。しかしこの攻撃は民間人を巻き込む恐れがあり欧州諸国が非難声明を出した。ロシアは激しくは反発し「非ナチス化のための特別軍事作戦」を呼び込んでしまった…。

ゼレンスキー大統領はロシアの侵攻を受けると、テレビやネットを通じ反ロシアと徹底抗戦の発信を続け、国民支持と欧米支援を得ることに成功しているように映る。プーチンに”誤算”があったとすれば、ここだったのかもしれない。

早期の停戦は期待できず

筆者はこの戦争や国境線の展望にも言及している。戦況は4月末までの2か月分くらいしか織り込めていないだろうが、それを前提にいくつか拾うと―

・経済制裁ではロシアは倒れず戦争は終わらない

・ロシアはドンパス地区を併合する可能性がある

・ウクライナの首都が西部リビウへ移る可能性も

・ウクライナ中間地帯にバッファー国家が出現も

いずれにしも「一刻も早い停戦が大切だということは、火を見るより明らかだ」とする一方、停戦がすぐ実現するともみていない。そのうえでの次の一文が印象的だ。

この状況でウクライナの人々に「手を挙げて降伏しろ」というのは、あまりにも無責任だと私は思う。それは戦争の当事者でない外野の人間が言うべき言葉ではない。外野の人間が「ウクライナの人々は徹底的に戦え」というのは、もっと無責任だ。

宗教的立ち位置 神学者の矜持と洞察か

筆者は大学と大学院で神学を学び、外交官や作家になってからもキリスト教の研究を続けてきたという。冒頭の「はじめに」でイエス・キリストの言葉「敵を愛し、迫害するもののために祈りなさい」を引きながらこう記す。

聖書のこの言葉をいつも忘れないようにしていた。敵対する人々を憎むのではなく、その人たちにはどんな内在的論理があるかをとらえるように努力した。

戦争の興奮から距離を置いて、プーチンのそしてロシア人の内在的論理をとらえることが本書の目的だ。

終章『平和への道程』では、こうも記している。

ローマ教皇(カトリック教会のトップ)は言葉を慎重に選びながらもウクライナ支援の姿勢を打ち出し、キリル総主教(ロシア正教会のトップ)はロシアの「特別軍事作戦」に祝福を与えた。このような宗教指導者の態度と行動に私は、プロテスタント神学者の一人として深い憤りを覚える。

「深い憤り」。なんという豪直球だろう。神学者としての矜持か、キリスト教への絶望か。驚きはここで止まらなかった。

創価学会と池田会長に高評価

この本で筆者は、創価学会と池田大作SGI(創価学会インタナショナル)会長の路線を高く評価している。この本を出版した会社も創価学会系だ。これには、プーチン論とはまったく違う次元でぼくは驚いた。

特に終章の『平和への道程』では、ウクライナ国立キエフ工科大学総長と池田会長の2008年の対談を中心に据えている。その際のやりとりを引用しながら、戦争を止める手段は対話しかなく、「平和のための戦う言論」の必要性を強調し、創価学会に希望を託している。

池田会長に関する著作が複数あることは知っていた。ただ読んではいないし、プーチンとウクライナ侵攻の本でここまで言及があるとは想像していなかった。「はじめに」に戻って読み直すと、「内在的論理」についてこんな記述もあった。

この点で仏教から学ぶべきことが多い。仏教ではすべての人間に仏性があると考える。当然、国家指導者にも仏性がある。法華経によると人間の生命の状態(境涯)は変化する。ある国家指導者の生命の状態が現在、地獄界や修羅界にあるとしても、それが仏界に到達することは可能なのである。

懐に飛び込む 佐藤流の帰結?

ぼくの想像では、筆者はどんな相手であっても「内在的論理」を知るためまず懐に飛び込んできた。先入観を排してとことん話も聴く。そのうえで恐るべき知力をもって、価値や是非を自分だけで判断する―。創価学会と池田会長への高い評価は、筆者の生き方、仕事の流儀の帰結なのだろう。

あるいはまた、欧州での戦争や内戦では、宗教も重要な要素になってきたことを神学者として、また外交官として肌身で感じてきたことも背景にあるかもしれない。キリスト教指導者への「深い憤り」もあるのかもしれない。

ぼくは、ごくふつうの臨済宗門徒の家に生まれ、物心ついてからは無宗教に近い形で暮らして70歳になった。神学者としての筆者の心境とか、外交や停戦においての宗教の力を元外交官のように想像することは難しい。

ただ、この本の出版から1か月後の7月8日に、安倍晋三元首相銃撃事件が起きて、旧統一教会と政治家とのつながりに焦点があたっている。もしかしたら宗教の存在は今後の社会や世界情勢でもっと大きな論点になるかもしれない、と思い始めている。