「悔いなき末期」への渇望 湿り気が洗練へ昇華

(4月3日にDVD、4日にTOHOシネマズ赤池)

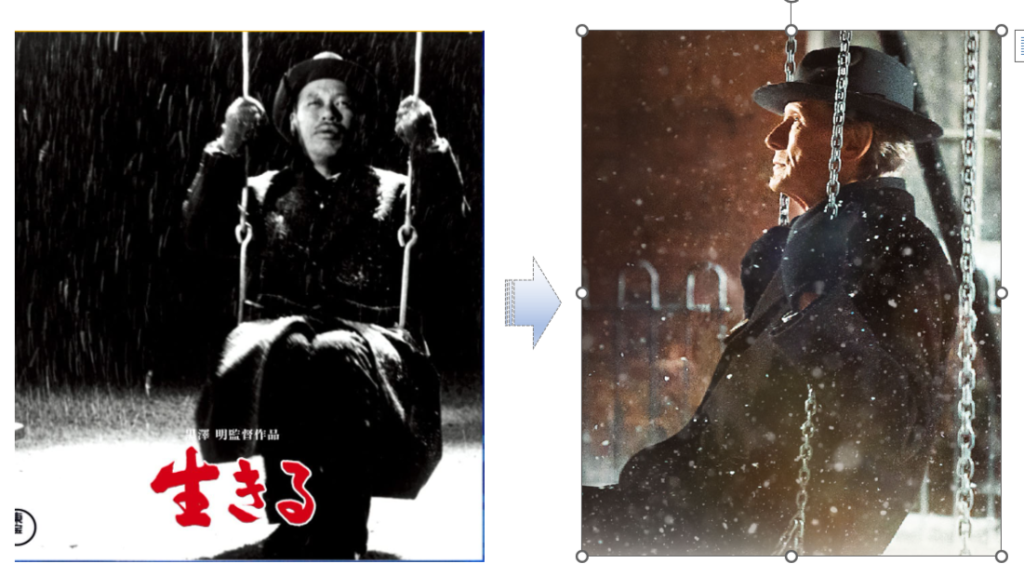

黒澤明監督の名作『生きる』を観たのは大学2年、20歳の時だった。志村喬がブランコに揺られながら口ずさむ「命短し 恋せよ乙女」は、その後の生き方の通奏低音になった。あれから50年、英国のノーベル賞作家カズオ・イシグロが脚色したリメイク『生きる LIVING』が公開されたのを機に、黒澤作品をDVDで再見してから、翌4日に英国版を劇場で観た。戦後日本の匂いと湿り気は、英国らしい香りと洗練に昇華されているが、人生は一度きり、悔いを残さないよう生き切ろうという主題は変えていない。黒澤作品への敬意があふれているのもうれしかった。

■『生きる』公開は1952 生まれた年

ぼくが『生きる』を観たのは1972年だった。映画館は名古屋・栄のロマン座。あれから50年、70歳になったいま、細部はほとんど覚えていなかった。

借りてきたDVDを再生機に入れるとき、題名下の年号を見て公開が1952年と知った。ぼくが生まれた年だった。見始めると、出てくる街や服装、口調に、あの時代ならでは匂いと湿り気を感じ、幼時の薄い記憶と同調していった。

主人公(志村喬)は役所の市民課長だ。崩れ落ちそうな書類の山に囲まれ、つつがなく勤続30年を迎えることを第一として無味乾燥なハンコ仕事に徹していた。自分が胃がんで、余命が半年しかないとわかるまでは…。

ぼくの父も故郷・舞鶴の市役所に勤め、退職前は財政課長だった。中学生のころ何かの用で職場を訪ねたことがあり、書類や資料に囲まれひどく雑然としていたことも思い出した。どんな思いで勤め上げたのか、聴く機会がないまま父は逝ってしまった。

■”自分さがし”の煩悶 言い淀む様に凄さ

『生きる』の主人公は余命が幾ばくもないと知ってから、家庭でも仕事でも、空虚でつまらない人生を送ってきたと自覚してしまう。したくてもできなかったことを見つけ出そうと、懸命にもがく。

この煩悶の様を、ぼくはまったく覚えていなかった。でも70歳のいま、あらためて見なおしてみて、この名作の前半の神髄だったとわかる。50年前の20歳は未来しか見ていなかった。空虚な人生への後悔なんて、想像もつかなかったのだ。

このもがきと煩悶、いまの言葉でいうと「死に物狂いの自分探し」になるだろう。とにかく志村喬の演技は、鬼気迫っていた。しかも、焦る気持ちを言葉にしようとしても、言い淀み、口ごもる―。

この感じ、わかる気がする。心中の苦悶と葛藤が表情と口元からにじみ出ていた。そこに漂う、なんともいえない湿り気-。黒澤監督と志村喬の凄さを思い知った。

■「いのち短し 恋せよ乙女」

煩悶のすえ主人公が見つけたやりがいは、住民からの陳情の解決だった。「空き地に下水があふれ困り果てている。広場にしてほしい」。各課で”たらい回し”にされ、主人公も”棚上げ”していた。

余命半年とわかって一発奮起し、役所の慣例を破り、粘りに粘って実現していく過程は、50年後も覚えていた。完成した広場で、死期が迫った主人公がブランコに乗りながら低温で口ずさむ『ゴンドラの唄』は、再見しても、染みた。

いのち短し 恋せよ乙女

赤きくちびる 褪(あ)せぬまに

熱き血潮の 冷(さ)めぬまに

あすの月日は ないものを

ああこれって、この映画の主題そのものではないか-。黒澤監督らの構想は、大正時代に流行ったという、この唄ありき、だったのではなかろうか。

■『ゴンドラの唄』に背中おされ

50年前に観終わったとき、かっこいい、これが人生の手応えなのだと感じたことも思い出した。ぼくはその後の人生の岐路で、どちらに進むか迷ったら、あえて安全策ではない方を選んできたことも振り返っていた。

— 後で後悔だけはしたくない。リスクがあっても、何が待っているかわからなくても、面白いことがありそうな方をとれ。

たとえば次のような岐路でぼくは、あえて後者を選んだ。

- 大学1年が終わるころに=平穏な学生生活か/休学・海外放浪か

- 建築学科の修士修了時 =建築家への道か/建築専門の記者か

- 記者として20年たって=建築都市専門か/ゼネラリストか

- 新中日ビル担当の打診=編集継続希望か/建築へUターンか

あの「命短し 恋せよ乙女」がずっと、心の中で通奏低音として流れていた気がする。50年ぶりにじっくりと再見して、大学1年、多感な20歳でうけた衝撃の強さと持続力をかみしめることになった。

■リメイク設定も1953年 骨格は不変

リメイク版の舞台は1953年のロンドンに設定されていた。黒澤作品が公開された年の翌年という想定である。主人公の性格や物語の流れも、骨格は黒澤作品から変えていない。

役所の「事なかれ主義」や「たらい回し」も踏襲されている。議会制民主主義を生んだ国でも、悪しき官僚主義は同じだったらしい。部下たちが主人公の変身の理由を知り「よし、俺たちも心を入れ替えて」と盛り上がるが、一夜明けると元戻りしてしまうのも。

あるいは、溺愛して育てた息子が、結婚して妻を娶ると、同居していても主人公に冷たく振る舞うところも同じだった。黒澤作品へのリスペクトにあふれていて、英国ファンのぼくはうれしかった。

■英国らしさも随所に

といっても1952-53年は、日本では敗戦からまだ10年もたっていない。英国は戦勝国であり、国力も国民生活の余裕も違う。カズオ・イシグロは長崎生まれだが、5歳だった1959年に英国に渡った。彼の脚本はいくつかの相違点も織り込んだ。

- 役所への通勤は=自宅から徒歩→郊外から汽車でロンドンへ

- 主人公の理解者=中堅の部下→新人の課員

- 主人公が歌う唄=『ゴンドラの唄』→スコットランド民謡

- 故人回顧の場所=通夜の酒席→ 汽車のコンパートメント

蒸気列車が通勤用として冒頭から出てきたのには驚いた。朝日新聞の3月31日付け朝刊によれば、イシグロ氏は学生時代、映画と同じ列車でロンドンに通学していたという。

ほかにも違いはいくつもある。黒澤作品の人物の多くはよれよれの服を着ている。英国版の男たちはみな、こざっぱりした英国紳士だ。志村喬の演技は、言葉がうまく出てこず「あー」とか「うー」と口ごもりがちだった。ビル・ナイが演じる英国版の主人公の口調は、志村喬と比べるときちんとしていて論理的な感じがする。お国柄なのだろう。

■『七人の侍』と『荒野の七人』

黒澤作品のリメイクといえば、『七人の侍』(1954年)と米国ハリウッド版『荒野の七人』(1960年)も思い浮かぶ。ぼくは『生きる』を観たのと同じ1972年ごろに観た。

この『七人の侍』も主役は志村喬だった。三船敏郎を含めた侍たちの矜持、村人たちの純情、リアルですさまじい活劇シーンが濃密にからみあって、息詰まる展開だった。

『荒野の7人』は舞台をメキシコに移し、志村喬はユル・プリンナー、三船敏郎はスティーブ・マックイーンが演じた。こちらの7人は馬に乗り、剣ではなく銃を持ち、帽子をかぶっている。完全に西部劇になっていて、その変身と対比も見事だった。映画のポスターを下宿の部屋に飾っていた。

いまあらためて振り返ると、『七人の侍』にはやはり、独特の「湿り気」が画面に満ちていた。リメイク版ではそれが「乾燥と砂埃」に置き換わっていた気がする。

■「湿り気」はどこへ インド版の空想

黒澤監督の2本の名作とリメイク版を観て、ぼくが黒澤作品にのみ「湿り気」を感じるのは、半分は、ぼくが日本人だからだろう。画面に映る空間、口調、表情に、言葉にはしにくい余韻とか間を感じとることができる。

あと半分の理由は、リメイク版では、骨格を踏襲しても、空気感や情感は監督や俳優、新しい設定に応じて醸し出されてくるということだろう。その対比や変質にこそ、リメイクの本質や愉しみがあるといえるかもしれない。

『生きる』の黒澤作品とリメイク版を一緒に観てくれた妻は、あれこれ感想を語り合ったあとに言った。

「この映画のインド版ができたら、どんな感じになるかしら。いきなり、みんなで歌い出すのかなあ」

このあいだ一緒に観た『RRR』を思い出したらしい。あの国のスラム街の強烈な匂いや、ITに強いインテリたちの個性、歌とダンスが欠かせない映画づくり…。思いを巡らせると、「湿り気」とは無縁、とんでもない『生きる』ができあがってくる気がしてきた。うん、たしかに、インド版も観てみたくなった。

/IMG_7266-scaled-e1602331607351-640x360.jpg)

/IMG_7252-640x360.jpg)

/IMG_65151-scaled-e1602333370768-640x360.jpg)

/IMG_7272-scaled-e1602331346262-640x360.jpg)

/200910-映画パンフ-scaled-e1602333444977-640x360.jpg)