ぼくの打席の真ん中に 緩い直球が5球きた

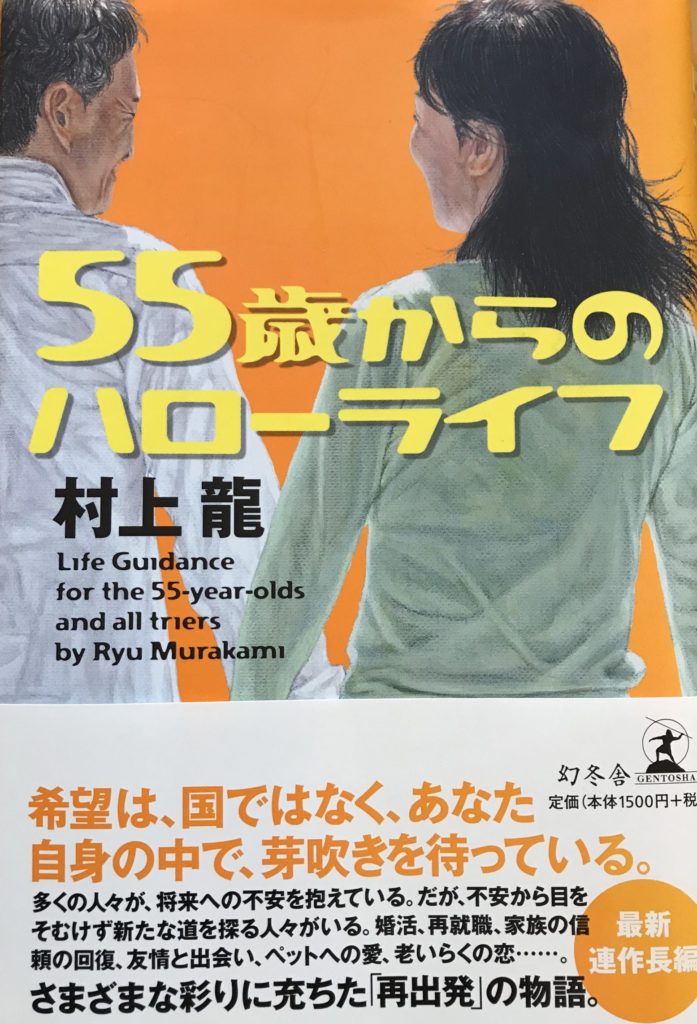

(幻冬舎、202年12月)

ぼくと同い年生まれの作家による、同世代の男女の定年・還暦物語である。

5本の中編から成っていて、少しずつ響きあっている。ぼくが打席に立っているとすると、同い年の投手から、好きなのを打ってくださいと緩めのストレートをど真ん中に5球、投げてもらった感じだ。

筆者のあとがきによれば、5人の主人公はこんな感じだ。

「みな人生の折り返しを過ぎて、何とか『再出発』を果たそうとする中高年で、しかも『普通の人々』でなければならなかった。体力も弱ってきて、経済的にも万全ではなく、そして折に触れて老いを意識せざるを得ない」

作品の5人はみな、それまでの歴史や積み重ねがあり、好き嫌いもある。ぼくにはどのボール(主人公)も、球筋がはっきりと見えた。

ぼくは新聞社の取材記者を通算18年やり、編集局のデスクや部長として14年働いてから、定年前に不動産担当に転じた。持ち場は畑違いになったが、大学で学んだ建築を生かせるので「幸せな社内転職」と思っていいのだろう。

この作家も幅も広げている。『希望の国のエクソダス』『半島を出よ』のような現代社会の未来図と直面した、ひりひりする展開がいちばん得意かと思っていたが、海外ものもある。今回のようなハローワークシリーズは予想できなかった。

当面、いまの構えのままフルスイングしていけばいい―。この本はそう確信させてくれただけでも大収穫だった。