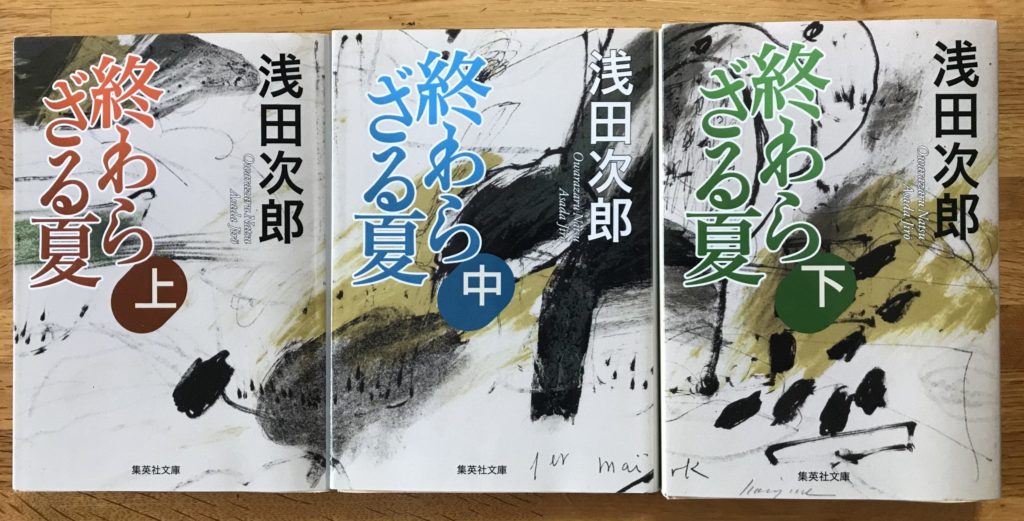

戦争の理不尽 徹底して個の目線

(集英社文庫、初刊は2010年7月)

あの浅田次郎、渾身の戦争文学-。単行本を本屋さんで何度も手に取りながら、見送ってきた。1945年8月15日の玉音放送の後にも、千島列島最先端の島で理不尽な戦闘が日ソ間であった。そんな中身から予想される重さと、浅田作品の軽妙なイメージとが重ならず違和感があったからだ。

でも先月、半藤一利『日本のいちばん長い日 決定版』(初刊は1995年6月)を読んで、気が変わった。「いちばん長い日」の後に、もっと長くてつらい時間があったのなら知りたい―。文庫版を一気読みした。

戦争は、参加した兵隊や死者の数で語り、語られることが多い。固有名詞が出てきても、軍や政治のトップやキーマンたちで終わることが大半だ。

この本では、戦争の時代を生きたひとりひとりに、それぞれの人生や妻や子供があることを何度も、何人も示していく。しかし戦時の国家や組織は平気でそれらを踏みにじっていく。その残酷さと醜さには、反吐が出そうだ。

浅田次郎のことだから、単純な戦争批判や教訓めいたわかりやすい終わり方はしないだろうと思っていたら、その通りだった。

戦いの様子のラストはソ連側ふたりの語りだった。それまで描いてきた日本の兵隊の鬼熊と片岡直哉の最後の姿は、ソ連側から描いている。もうひとつは若き医師から見たシベリア抑留中の元日本兵の描写である。相手国にも生身の人間がいて感情があるという単純な事実は、戦争の理不尽さをより強く感じさせる。

さらにラストのラストは、ヘンリー・ミラー『セクサス』の「片岡直哉訳」で終わる。片岡は召集前まで翻訳者で、赤裸々な性描写を含む『セクサス』の日本語版出版を夢見ていた。性の賛歌-。戦争の対極にある世界だ。この終わり方、浅田次郎の「作家としての矜持」の表明だとぼくは受け止めた。すごい。