男気プレーが蘇る その上いくプロの小説

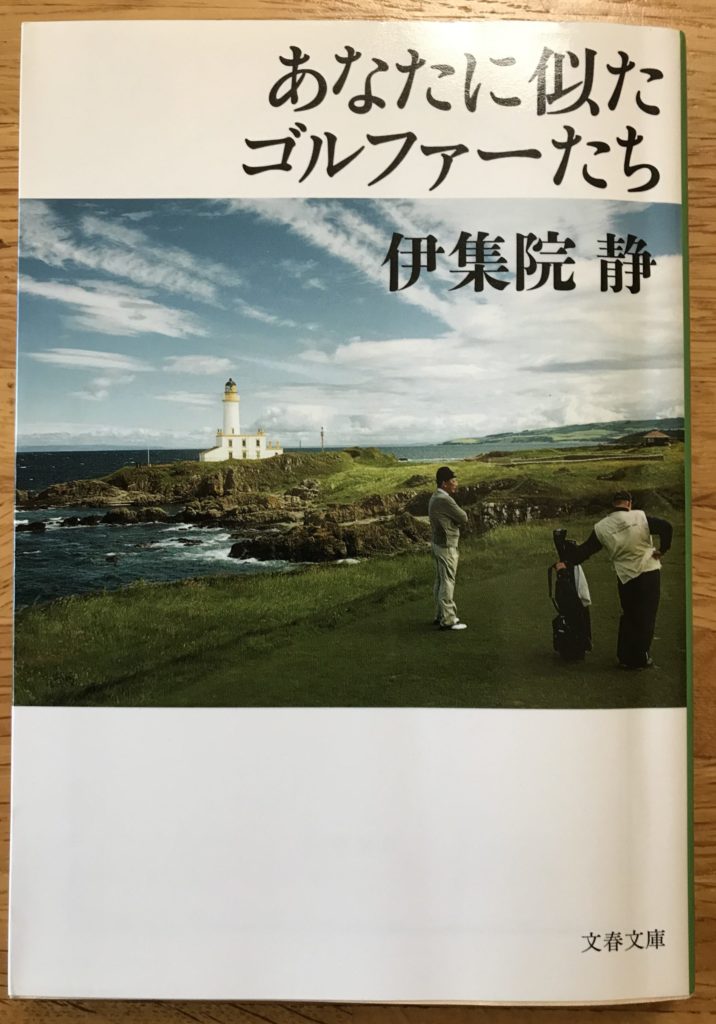

(文春文庫、2012年5月)

ずいぶん前、おそらく50代半ばに最初に読んだはずだ。葉室麟氏の作品ばかり読んでいてさすがに飽きてしまい、書棚をながめていて、ぼくや葉室氏と同世代である伊集院氏のゴルフ小説を読み直す気になった。

編集局次長をしていた2015年か2016年に、全国のブロック紙が主催する「文壇ゴルフ大会」が千葉県の総武カントリー総武コースで開催され、ぼくの新聞社には東西の編集局でほかにやれる人がいないからと、なんと仕事として名古屋から参加したことがある。その時に同じ組になったのが、伊集院静氏だった。

思えばあの大会は、ラウンド後のパーティーになって初めて、佐野洋や幸田真音、大沢在昌、真保裕一といった著名な作家の皆さんがたくさん参加されていたのを知った。彼らの著作は当時からぼくの本棚にも何冊も並んでいたので、東京のメディアとかエンタメ文化の担い手たちの一角にぼくはいまいるんだと実感したのをよく覚えている。

彼らの中でも、伊集院氏の存在感は抜きんでていたことも記憶にある。ぼくより学年が2つ上。同じ組で見た彼のプレーは、野球で鍛えた体の強さと長身を生かした「大きなゴルフ」だった。

魅力的な顔立ち、豊かな髪、骨太な声などと相まって「かっこいい」と僕にも思わせ、嫉妬ややっかみが入るすきもなかった。

たとえば、ボールが松林の中に入っても、木と木の間が空いているのを確認すると、なんとドライバーでピンに向かって「直(ぢか)ドラ」で打ち抜いていく。しかもフルスングで。男気があるのだ。グリーン周りの小技も、いわゆる雰囲気を出すのがうまく、魅せるゴルフであった。

スコアだけなら、当時すでに東名古屋でシングルになっていたぼくと似たり寄ったりの水準だったように感じた。しかし、ほかのメンタルや気構え、プレー度胸などで「かなわないなあ」と感じたのを思い出す。

さてこの小説である。さすがこちらはプロ中のプロである。いかにもありそうなゴルファーならではの行動とか心理、シチュエーションを巧みにつむいでいく。前書きの冒頭の一文にこの本のテーマが込められている。

この物語は不幸にしてシングルプレーヤーになった人々のためのものではない。

ゴルフが内在する多面性、益と毒、魅力と奥深さ、見た目の単純さ。そういったいくつかを、小説の物語を追いながら味わうことができた。

少なくても彼の腕前は、ゴルフよりも小説のほうがはるかに上にあるー。「不幸にしてシングルになった」ぼくは、こう評するしか、このゴルフ大好き作家に返す言葉を持っていない。