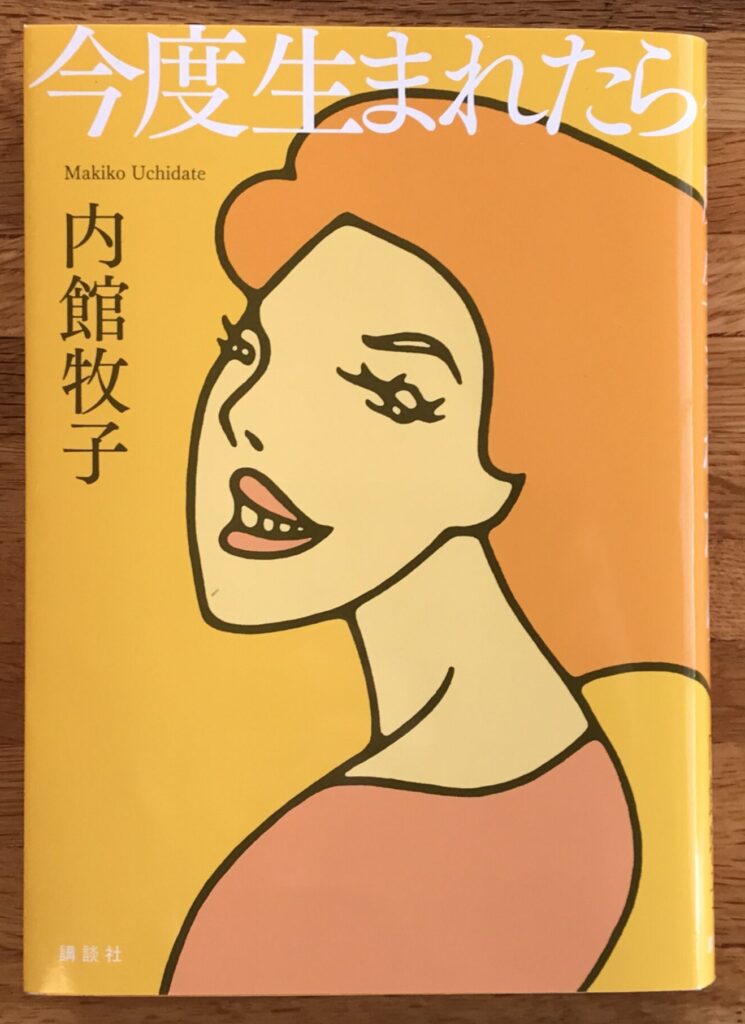

残り人生のあとさき 「切なさ」3部作に

ぼくも含めて高齢者のほとんどは年齢を重ねるにつれ、人生の残り時間は減っていき、どう終えるべきか思い描く時間だけは増えていく―。

こんな切なさを、団塊世代でもある筆者は今回の定年・老後シリーズ第3弾でも見事にすくい取ってくれた。老人ものという新ジャンルがあるか成立するとすれば、この3部作は”本命”になるだろう。

(講談社、2020年12月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■冒頭に見事なつかみ

この小説の冒頭は、こんな描写で始まる。

無防備に眠りこけている夫の寝顔を見た時、私はつぶやいていた。

「今度生まれたら、この人とは結婚しない」

なんという上手い”つかみ”だろう。読者が妻でも夫でもどっきりし、そして自分はどうだろうと考えるだろう。

その本を読むか書き出しで決める人は多いはずだ。ぼくもその口で、すぐに買おうと決めた。ここには小説の本質も詰まっていた、とわかるのは読み終えた後だった。

■識者の指南 「本音」でばっさり

主人公の夏江は70歳になったばかり。これまで「忖度」した言葉と振る舞いに徹して暮らしてきた。しかし最近、過去を振り返りあの選択でよかったのかとか、残り人生をどう過ごそうかと悩んでいる。

世の識者たちは「何かを始めるのに年齢は関係ない」「始めようと思った時が一番若い」などと本人の意欲を後押ししようとする。だけど夏江は納得しない。本音では「きれいごと」「建前」として切り捨てながら、現実的な道を模索している。

本音部分の切れ味は前作『すぐ死ぬんだから』と同じくらいか、言葉によってはうんと鋭い。中身の好き嫌いや是非は別にして、この切れ味を味わうだけでも、高齢者が読む価値はあるだろう。

■脚本と相撲道で実績 自信が本音に力

作者はテレビドラマの脚本家としてヒット作を連発してきた。しかし相撲通の顔の方が有名かもしれない。女性初の横綱審議委員をつとめたり、55歳で東北大大学院に進み「神事としてみた相撲」の修士論文を書いている。

そうした自らへの自信が、主人公の強い本音と説得力になっている気がする。筆者の腹がすわっているからその本音は読者のど真ん中に飛び込んでくる。しかも決して押しつけてはいない。

読み手の動揺や心の揺れをにんまりと眺めているあの顔が浮かんでくるのだ。小説というよりも、佐藤愛子氏や下重暁子氏のエッセイと同じ土俵で味わう文字空間に位置する気がする。

■キャッチーな時系列 にくいタイトル

3部作の最初の『終わった人』(2015年)は「エリート銀行員の定年後のもがき」がテーマだった。面白かったけれど設定はぼくと違いが大きく、映画の舘ひろしもカッコよすぎて、自分ごとには感じなかった。

次作の『すぐ死ぬんだから』(2018年)は格段に面白かった。78歳の女性ハナの「人は中身よりまず外見を磨かねば」という主張に膝を打った。夫の死後の展開も予想もしなかった。NHKドラマでは三田佳子の演技とファッションを楽しんだ。

出版社は新作を含め「老人3部作」「終活3部作」と称しているらしい。それを意識してか、題名がなんともうまく、しかもキャッチーで、時系列になっている。つまり、定年になって「終わった人」の老人たちが、「すぐ死ぬんだから」と身なりを構わなくなり、生活に手ごたえがなくなって「今度生まれたら」と想像の世界に飛んでいく―。

前の2作は妻も読み、映画やドラマも一緒に観た。今回の『今度生まれたら』はぼくが先に読んだ。妻がこれを読んだ後、どう感じるのだろう。今回も話が弾むのか、主人公のように「この人とは結婚しない」と口をつぐんでしまうのかー。どうにも予想がつかない。