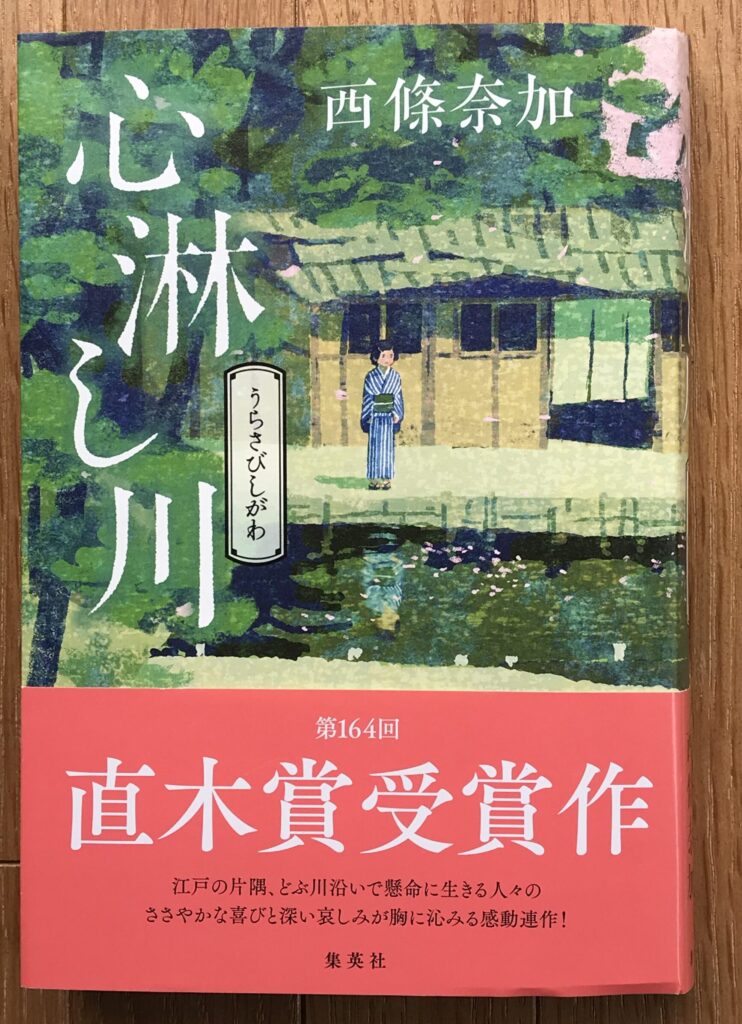

鬱屈と哀歓 寂寥を越えて

江戸の片隅、「心(うら)」の名が頭にある、どぶ川と貧乏長屋を舞台に六編の連作が収められている。どの女の鬱屈もどの男の迷いも切ない哀歓に満ち、ありきたりな予定調和では終わらない。脇役だった差配の老人が軸の最終章は思わぬ展開となり、寂寥の向こう側に安堵と平穏が待っていた。やっぱり時代小説っていいなあ。

(集英社、2020年9月刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■ 心(うら)の川と町「呻くような臭い」

この小説はいきなり、こんな描写で始まる。「心」を「うら」と読ませる心川と、へばりついている長屋「心町」についての説明だ。

「止まったまま、流れることはない」「溜め込んだ塵芥(ちりあくた)が重すぎるためだ」「岸辺の杭に身を寄せる藁屑(わらくず)や落葉は夏を迎えて腐りはじめている」「梅雨には川底から呻(うめ)くような臭いが立つ」

いまの時代にこんな光景や臭いに遭遇することは、ぼくの周りではもうない。一九九八年から三年滞在したバンコクが最後だった。

あの大都会には貧しい人たちが住むスラムがいくつかあった。水深が浅い河辺とか海辺に木杭が打ち込んであり、杭に板をかけわたして家や通路ができていた。板の間から淀んだ水面が見え、生活水はたれ流しだった。

そこで活動するボランティアを取材するため何度か訪れた。しかしいま思い出すのは劣悪な環境や臭いではない。洗濯をしながらおしゃべりに興じるおばさんや、板の上を走り回る子供たちの様子ばかりだ。その連想をこの小説は裏切らなかった。

■ 辛い生い立ち 思わぬ地平へ

それぞれの章の主人公はみな、辛い環境や生い立ちを背負っていた。

- 十九歳の「ちほ」は喧嘩が絶えない家で針仕事を手伝いながら長屋を出たいと願っているが—。

- 三十四歳の「りき」は、不細工な妾ばかりが集められた部屋でふと思いついて張形に仏を彫ることになり―。

- 安くてうまい飯屋の主人「与吾蔵」は、棄てた女の好きだった歌を口ずさむ童女にぐうぜん出会って―。

- 悪態をつかれながらも一人息子への献身的介護に明け暮れる「吉(きち)」は、もとは大きな薬問屋のおかみだったが―。

- 勝気な性分の三十代の女「よう」は、かつていた遊郭時代の超売れっ子に街で出会ってしまい―。

なにか大きな事件がおきるわけでない。それでも話の展開はへえーそうなるのかという驚きを伴った。とはいっても不自然さはない。過不足のない説明と、ていねいな心理描写についていくと、思わぬ地平へ連れて行ってくれる。ときどきは一抹の苦みを伴うけれど、それも人生の味わいと言い切れるようなものだ。そうした透明感と按配がすばらしい。

■ 想像しない幕切れ 圧巻の最終章

最終の第六章『灰の男』では、それまでの五編では脇役だった「差配の茂十(もじゅう)」と「楡爺(にれじい)」が主役になる。ネタバレになるのでこれ以上は書けないけれど、冒頭の四行だけならだれにも怒られないだろう。

忘れたくとも、忘れ得ぬ思いが、人にはある。

悲嘆も無念も悔恨も、時のふるいにかけられて、ただひとつの想いだけが残される。

虚に等しく、死に近いもの―その名を寂寥(せきりょう)という

それまでに登場した心(うら)町の男や女の「その後」も巻き込みながら、寂寥の先にある向こう側の世界、穏やかで安らかな安堵へとなだれ込んでいく―。これぞプロの筆である。ぼくは思わず「お見事 !」と叫んでいた。

■ 宮部みゆき作品がきっかけ

この『心淋し川』は第146回直木賞の受賞作だ。2020年1月に選考会が開かれ、同時選考の芥川賞は宇佐見りん『押し、燃ゆ』だった。こちらはアイドルタレントを応援する熱烈ファンの心理がテーマらしい。どちらを読むか迷った末にぼくは、真逆の世界の『心淋し川』を選んだ。

というのも、時代小説は2019年に葉室麟を読み継いでからは手をつけておらず、飢えていたからだ。読後感だけで言うと、その葉室麟なら『川あかり』がもっとも近い。その前に夢中になった藤沢周平の『橋ものがたり』も思い出した。大きな違いはあるけれど、どれも人生っていいなあと思わせてくれた。

この『心淋し川』の著者が授賞式あいさつで「(選考委員のひとり)宮部みゆきさんの作品をきっかけに時代小説を書くようになり、それが(16年前の)デビュー作につながった」と話しているのをYouTubeで見た。

西條氏のきっかけになった宮部作品は『本所深川ふしぎ草紙』ではなかっただろうか。1991年の刊行で、ぼくは2005年に文庫で読んだ。読書ノートには「器用こえた異才」と書いている。ぼくは天才ぶりに唸るだけで終わってしまったけれど、西條氏はおそらくとんでもない苦労を重ねながら宮部氏を追ってこの高さまでのぼってこられた。すごい。個人的にも大きな拍手を送りたい。