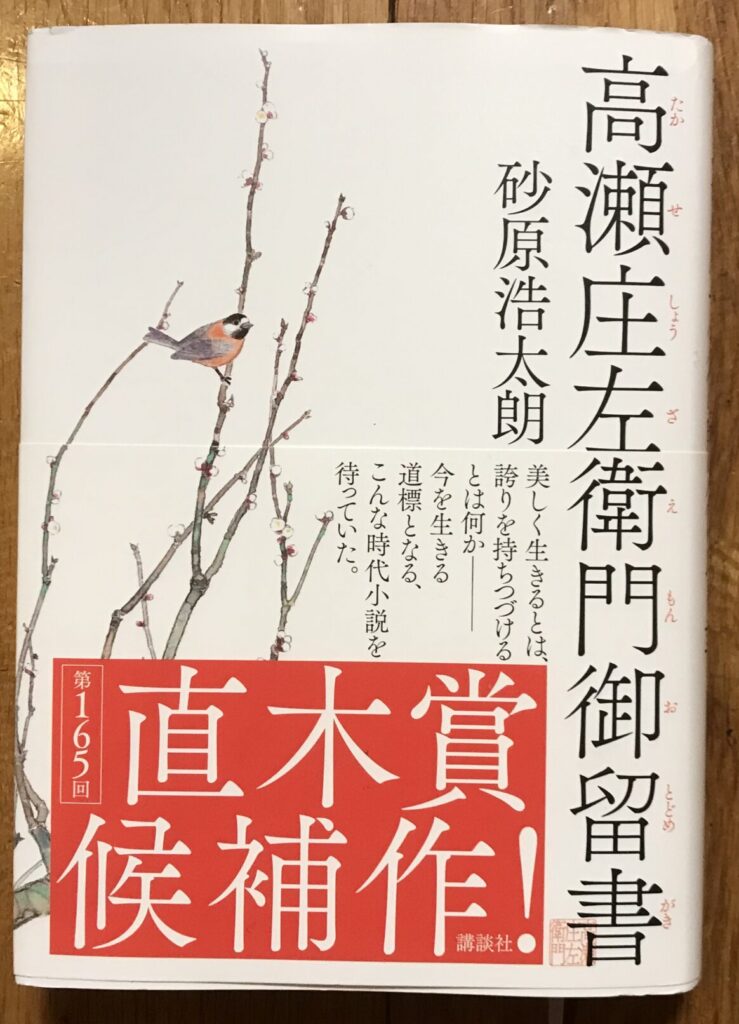

村回りの絵筆 老武士の実直 美しきオマージュ

村回りのやもめ老武士、高瀬庄左衛門はひとり息子をとつぜん失い、藩の騒動にまきこまれるが、悩みながらも実直に立ち向かっていく。さまざまな人生模様と交錯しながら息子の死の真相にたどりつくまでを、細心のうつくしい文章でつむぎあげた。手なぐさみの「絵を描くこと」が最後まで重要な意味をもつのも新鮮だ。藤沢周平や葉室麟ら先達への見事なオマージュは後継者誕生を予感させる。

(講談社、2021年1月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■ひらがな・漢字 配分に美意識

読み始めてまず、文章の美しさと端正さに惹きこまれた。13ページにこんな文章がある。

(小説の原文)

なだらかにくだる勾配のさきに浜がひろがり、波が光の筋となって打ち寄せている。撫でるように汀をひたした飛沫が白くくだけ、黒っぽくしめった砂があとにのこされた。踏んでみると、さくという音がたつ。春の日ざしで火照った肌に海風がここちよかった。

この文章には新聞表記なら漢字にする語句が10もある。常用漢字に変えると―

(常用漢字をあてると)

なだらかに下る勾配の先に浜が広がり、波が光の筋となって打ち寄せている。撫でるように汀を浸した飛沫が白く砕け、黒っぽく湿った砂が後に残された。踏んでみると、さくという音が立つ。春の日ざしで火照った肌に海風が心地よかった。

ふたつの文章を比べると、小説の方がうつくしいとぼくは思う。漢字の数が適切で並びも均等だから落ち着きとリズムがある。

さらに筆者は、波打ち際を伝える重要な漢字「撫」「汀」「飛沫」はそのまま残し、「な」「みぎわ」「ひまつ」のルビをふっている。

漢字をあてるか、ひらがなのままか-。その線引きと狙いは何だろう。ぼくの想像はこうだ。

- ひらがなを増やし、見た目をやわらかく

- 漢字と漢字の間を均しリズムもよくしたい

- 物、形、色をあらわす大事な単語は漢字に

- 動作、行動、現象はひらがなでもよい

意味を伝えるのに必要最低限の言葉だけを漢字にして、見た目も美しく端正に見せたい-。そんな美意識とこだわり感じる。職業作家なら当然だろうが、ここまで明確に意識させられたことはなかった。

■隠れた主題「絵を描くこと」

読み始めてすぐに、もうひとつおやっと思う場面が出てきた。その日は雨で、非番の庄左衛門は縁側で絵筆をとっている。志穂は息子の嫁だ。

ろくに手入れもしていない坪庭へ降りしきる雨を見て、そのとおり筆を走らせたのだが、

「……ここにないものを描いてはいけないのでしょうか」

志穂が遠慮がちに聞いてくる。

「そのようなことはないが、たとえばなにかな」

首をかしげると、

「燕ですとか、牡丹ですとか…」

口ごもりながらも、はっきりと告げた。ためしに飛ぶ燕を描きいれてみると、画面に動きが出て、贔屓目かもしれぬがおもむきが加わったように感じられる。

「そなたのおかげで、なにやら絵の格があがったの」

絵に親しむ現役武士-。そんな男を主人公にした時代小説は初めてだ。葉室麟が『孤篷のひと』で描いた作庭師・小堀遠州は「元」武士だった。『恋しぐれ』の与謝蕪村や丸山応挙はそもそも武士ではない。

庄左衛門の人生において「絵」は当初、庄左衛門の心象や人とのつながりの象徴として描かれる。 ところが物語が進むと「絵」はもっと重大な役目をになう。「剣よりも絵筆」なのだ。この驚きは新鮮で、奥が深い。

■『清左衛門』へのオマージュか

そもそも『高瀬庄左衛門御留書』という題名からして、もしかしたらと思っていたけれど、読み進むにつれて藤沢周平の『三屋清左衛門残日録』を思い浮かべていた。

どちらの主人公も妻をなくした老武士で、藩の騒動に巻き込まれる。自然な流れで近くにいる女性との間に慕情がたちこめていく。

もちろん違いもたくさんある。清左衛門はもめ事を相談されると、みずからの意志で解決に尽力する。直近まで要職にあり知力、体力ともまだ自信がある。

それに比べ庄左衛門は思いもかけない騒動に受動的に巻き込まれていく。絵が好きな平凡な老人であり、超人でもない。

慕情の相手も様相が異なる。清左衛門は行きつけの料理屋の女将であった。庄左衛門は、はからずも未亡人になってしまった嫁である。

筆者は『清左衛門』へのオマージュとして庄左衛門を描いたとぼくは思う。名作からの重圧を乗り越え、大先輩への敬意をにじませながら、老武士の新たなたたずまいを活字にしてくれた。

■村回りの心地よさ コロナ禍に染みる

庄左衛門は農村を管理監督する郡奉行に「郡方」として勤め、村回りをしてきた。題名末尾の「御届書(おとどめがき)」は、郡方が自分が担当する村について、その年の収穫高や見回り記録をまとめた帳面のことだ。

庄左衛門は終盤、村人の強訴を先導した罪に問われて詮議にかけられる。野山を歩きまわる郡方の仕事が好きか聞かれ、持論を述べる場面が特に心に響いてきた。

「野山を歩き風に吹かれますと、おのれのなかに溜まった澱(おり)が搔き消えまする」

「ほう、澱とはなんじゃ」目付たちのなかから、問いかけるような声があがった。

「そのときどきで異なりますが」おぼえず苦笑が口辺にうかぶ。「上役に嫌味を言われたこと、愚妻との諍い、えんえん続く懐の乏しさ……数え上げればきりがございませぬ」

座のうちから抑えた笑声があがる。庄左衛門はわずかに間をおいてつづけた。「そのようにどろどろしたものが、空や地に流れとけていく……あの心地よさは他に代えがたいものにござります」

山野辺が興ぶかげに発する。「どろどろがなくなるのか」

庄左衛門は上座へ目を向け、うなづき返した。「はいーーじきにまた溜まりまするが」

「それではきりがないの」山野辺が意外なほど落胆した体でつぶやく。

「いかにも仰せのとおり」いつしか庄左衛門の唇もとに、おだやかともいえる笑みがたたえられていた。「が、それもまた、いずれ野に消える……そう分かっておるゆえ、辛抱がかないます。そのようにして一年一年が過ぎてゆきまする」

そもそも絵を描くことを庄左衛門が好きになったのも村回りでの記録づけがきっかけ。地味な仕事を続けてきた実直な老武士が決然とつむぎだす言葉は、令和のコロナ禍を生きるシニアたちにもしみわたるだろう。

庄左衛門にとっての「野山」は、ぼくにとっては何だったろうか? 答えはすぐに出た。「フェアウェイ」ー。こんな自己肯定感が得られる小説は、いままでなかった。

■『磐音』にも敬意か 青春と剣

「剣」も重要な役割を演じている。庄左衛門も若いころは学問より剣術が性にあい、仲間では指折りの腕になった。道場主のひとり娘と後継者をかけた3人勝負が終盤に重大な意味を帯びてくる。

この構図は佐伯泰英『居眠り磐音』の第1巻『陽炎の辻』を思い出させる。純粋で元気な3人の若者の青春の「輝き」と、剣が介在して残った「傷跡」-。その対比はとても似ている。

もっとも3人の状況や「傷」にいたる過程は異なる。『陽炎の辻』を読んだときには藤沢周平『用心棒日月抄』を想起したのを思い出す。小説世界は先人の足跡を糧に積みあがり、深さと厚みを増していくのだろう。

■たくみに伏線 最後に清涼感

物語は息子の急死で始まり、たくさんの人が出てきて錯綜していく。嫁と奉公人、嫁の親兄弟たち。息子が引き継いだ郡奉行の上司や同僚が加わり、村の農民、青春時の道場仲間…。別次元で藩幹部も出てくる。

その途中でぼくは、あれはどうなったのかな、という小さな疑問が残る場面になんどかあった。さらに読み進むといくつかは解決するが、ラスト近くまで残るもやもやもあった。

しかし最後にはすべてがつながり、もやもやは消えた。のどが渇いた夏至の夕方、やっと待望のビールを一気飲みできたような気分だった。時代小説でのこんな清涼感は、最近では西條奈可『心淋し川』が最後だった。

ふりかえると筆者はいくつもの伏線を周到に配置していた。文章がうつくしくリズムもいいので気づきにくい。話が運んでから、あっあれが伏線だったのかと何度も気づかされた。

この『高瀬庄左衛門御留書』は6月の第165回直木賞の候補作になったが、受賞には至らなかった。しかし筆者はこれがまだ2作目だという。時代小説の正統的な書き手、いまはなき藤沢周平、葉室麟の後継者としての期待も高いようだ。次作が楽しみだ。