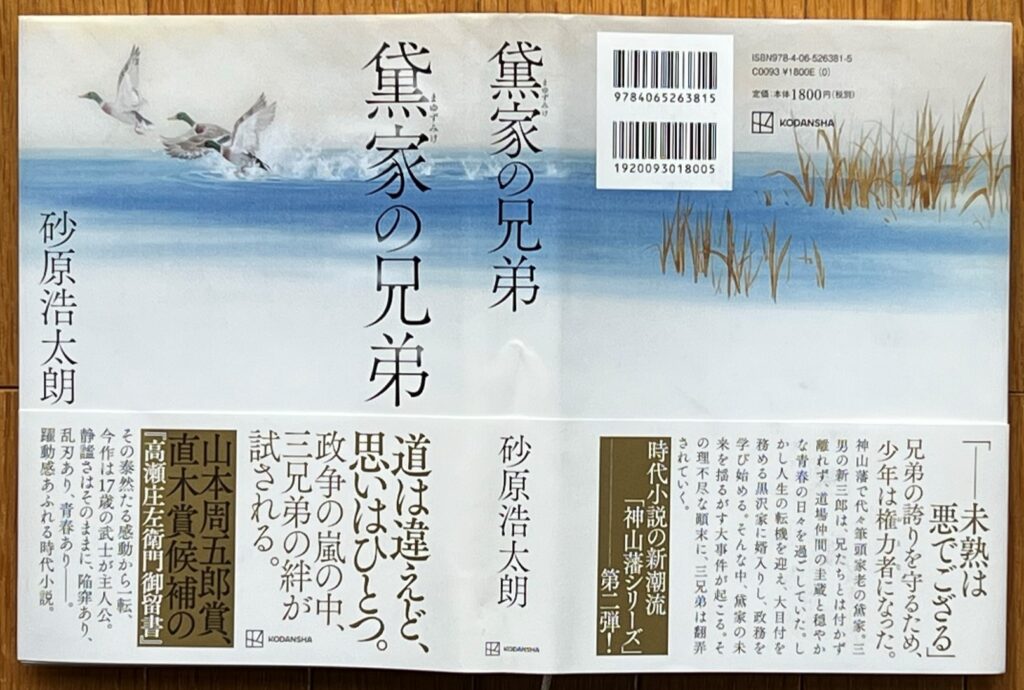

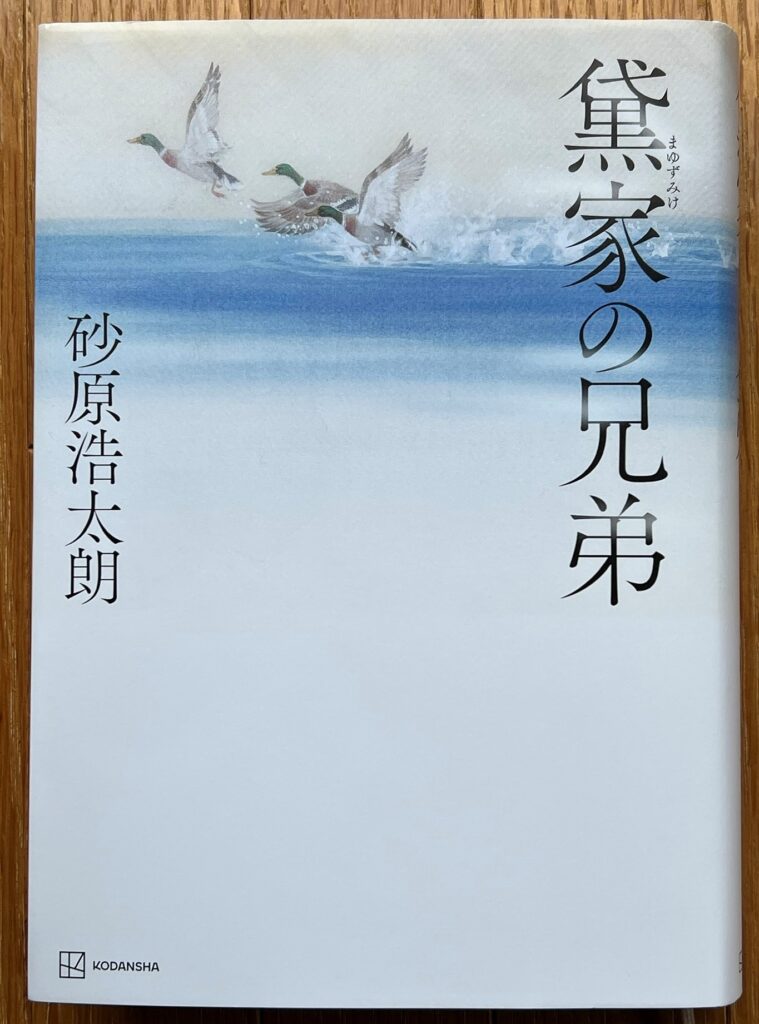

端正な文章 巧みな伏線 前作に磨き

前作の『高瀬庄左衛門御留書』から1年、待望の新作も舞台は神山藩だ。主人公は筆頭家老の三男坊に変わり、大目付の家に婿入りし政争にまきこまれるものの、自分を失わずに成長して覚醒し、兄弟の矜持を貫く。ぼくは四男坊だから今作にも自己投影できた。端正な文章、巧みな伏線、男女の機微、思わぬ展開…。どれもに磨きがかかり、正統派時代小説の多彩な魅力を堪能した。

(講談社、2022年1月発刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

武家のしきたり 「家」との相克

主人公の新三郎は、名前が示すとおり、黛家の三兄弟の三番目だ。実父は神山藩の筆頭家老だから、神山藩を現代のオーナー企業におきかえるなら、創業家社長に次ぐナンバー2、実力専務といったところだろう。

江戸時代の武家は長男が継ぐ。二男や三男は、嫡男がいない家の婿養子に入るしか道はない。しかし人間はひとそれぞれだから一筋縄にはいかず、そこにドラマが生まれる。

「家を守る」ことの重圧、思うように生きたいという個人の思い-。こうした軋轢と相克が物語の背後で流れ続ける。

ぼくは4人兄弟の末っ子。しかも家は兼業農家で、家父長制がなくなった戦後の生まれだから「家」とは無縁に育った。だからこそ、新三郎の振る舞いに自らを重ね「家」を追体験するのは、予想もしない面白さがあった。

昨年読んだ前作の『高瀬庄左衛門御留書』は「村回りのやもめ老武士」が主人公だった。ぼくは1年前に退職した「老人」だったから、彼の言葉や振る舞いが染みた。今作では「三男坊」に重ねることができたから、幸運な連作といえるだろう。

「強い虫」への成長物語

新三郎に立ちはただかる次席家老、漆原内記は”もうひとりの主人公”だ。内記は新三郎の父の筆頭家老、黛清左衛門のライバル。また新三郎が養子になる大目付、黒沢織部正とは幼時からの友人でもある。

内記は藩政を自分の手で牛耳るため謀略をめぐらし、実行に移していく。野心の権化といっていい。現実世界では、隣国侵攻に突き進む某大統領のようである。

そんな内記の嫡男と新三郎の次兄が切りあった事件の処理を巡って、内記と新三郎が対立する。完敗して落ち込む新三郎に内記が声をかける場面が印象に残る。

ふいに衣擦れの音が起こる。面をあげると、漆原内記が立ち上がって、こちらを見下ろしていた。表情をたしかめるまえに、ゆっくりと背を向ける。低く重い声で、誰へともなくつぶやいた。

「おなじことなら、強い虫になられるがよい」

そう告げると、あたりを睥睨するごとく瞳をめぐらす。そのまま、ゆったりとした足取りで遠ざかっていった。肉の厚いうしろ姿が、残光を浴びて燃え立つように浮き上がっている。見守るうち、その背が小さくなり、朱色の日ざしに溶けていった。

ここから物語は一気に13年が過ぎ、新三郎は義父の後を継いで大目付に出世し、新たな政争で再び内記とかかわりあう。ええどうしてこうなるの? そんな驚きの連続のまま残りのページが少なくなっていく。もちろん心配はいらなかった。

読み終えてわかる。そうかこの本は、のんびり屋の三男坊、新三郎が「強い虫」へと育っていく成長物語なのだ―。米映画『ゴッドファーザー』のパート1を思い出す。

仕掛けも随所に 極上のミステリー

それともうひとつ、前作でもそうだったが、随所に「?」と感じる人物や言葉や行動が出てくる。新作ではその頻度は増し、密度は濃くなっている。

引っ掛かりを覚えながら先に進んでいくと、そのひとつがひょっこり正体を見せたり、最後の最後に切り札として登場したりする。どんな細工も、置き去りにされることはない。

作者は冒頭から周到にネタを細工し、罠を仕掛け、必要な人物を配している。読み手にとっては、油断も隙もないのだ。その意味では、極上のミステリーでもある。

難読漢字いっぱい 漂う香気

さらに大きな特色は文章だろう。見た目も読みも、武士の裃(かみしも)のように端正だ。意味的にもあいまいさを残さない表現が続いていく。くどさを感じる一歩手前まで…。

前作でも漢字のたくみな使い分けには、うなった。見た目が気に入らない?漢字は意図的にひらがなにし、これは大事と思う言葉には、常用漢字ではない難解漢字でもルビつきで使っていた。

今作は難読漢字の頻度が増している。冒頭の「花の堤」の書き出し数ページだけでも、こんな漢字がルビつきで出てくる。

気圧(けお)された体(てい) 天蓋(てんがい)

渾名(あだな) 鷹揚(おうよう) 軀(からだ)

唾(つば)を呑(の)みこむ 峻厳(しゅんげん)

貌(かお)立ち 重畳(じょうちょう)

こうして拾い出していくだけで、身分としきたりにがんじがらめになった江戸時代の武士たちの言語感覚がにじみ出てくる。それも筆者の狙いなのだろう。

難読用語にルビがふってあるのは初出時だけだ。2度目や3度目は漢字だけでルビはない。後半の大事な場面になって、ルビがふってないため何と読めばいいのか自信がない難読漢字に何度か”遭遇”した。そのたびに新明解国語辞典の冒頭にある「漢字索引―部首引―」で探し出して読み方を確かめた。メモをたどると…

俯(うつむ)かれてしまった

嫂(あによめ) 谺(こだま) 縋(すが)る

聳(そび)える 奸臣(かんしん)

うーん、なんという濃厚な香気。ミステリー要素の盛り込みやなぞ解きだけでなく、筆者は最初から最後まで、日本語の奥深さを全編の細部に染み渡らせているのだ。

来年に第3弾 「祖父と孫の物語」

この『黛家の兄弟』は5月16日、本年度の山本周五郎賞に決まった。前作『高瀬庄左衛門御留書』も昨年度の候補だったが次点に終わっていた。5月25日の朝日新聞朝刊によると審査査員の三浦しおんさんは次のように講評している。

「作品の世界観や、完成度の高い端正な文章への評価が高かった」

「書く力量がグレードアップしていた。読者を楽しませるエンタメ展開、仕掛けがある。文章は読みやすく薫り高い。江戸時代のムードが前作以上に感じられる。この作品以外にはないだろう」

前作を読んだときはぼくも、藤沢周平や葉室麟との比較が頭に浮かんだ。しかし今作では、すでに著者だけの独自の文章世界を「神山藩」に築いたように思える。

なかでもていねいに紡ぎ出された文章には、すでに砂原節と呼ぶしかない独自の香気が漂っている。

410ページの長い物語を読み終え、うっとりと余韻に浸りながら奥付をめくると、見開きの書籍広告があった。

神山藩シリーズ第3弾

祖父と孫の物語-『霜月記』

ぼくの目は「祖父と孫」に釘付けになった。こんどは「祖父」として主人公に自己投影できるかもしれない。

2023年刊行予定だから、あと1年-。すでに70歳になっているけれど、年齢にふさわしい贅沢な待ち時間になりそうだ。