TV黎明期に殺人事件 名古屋の級友また活躍

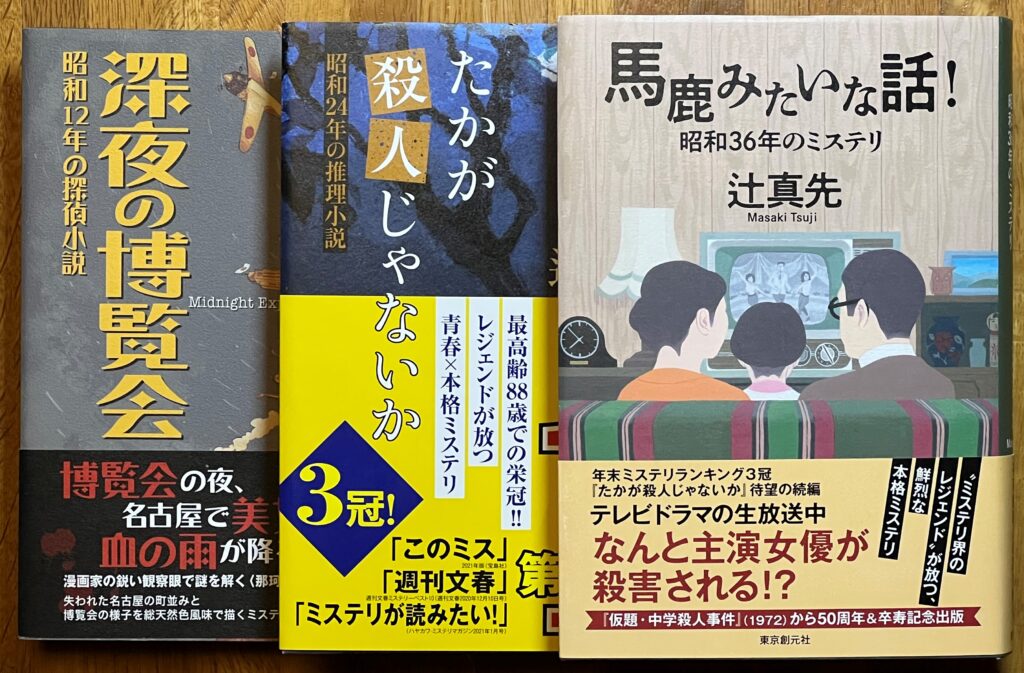

名古屋で生まれ育った作家、辻真先(まさき)氏の昭和3部作の完結編『馬鹿みたいな話! 昭和36年のミステリ』は、舞台を東京に移し、テレビ黎明期の生放送の活気とスタジオ内殺人のなぞ解きが主題だ。前作『たかが殺人じゃないか』では高校生だった名古屋の同級生がテレビマンと作家になり、軽妙な会話を交わしつつ活躍する。ことし90歳の大先輩は、60年も前のNHK時代の記憶を投影しながら、長編を書き下ろした。その衰えない構想力と筆力に、またもや圧倒されてしまった。

(東京創元社、2022年5月発刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■36年の生放送再現 ぼくは小3 記憶鮮明

今回の最大の醍醐味はテレビ黎明期の生放送の様子とどたばた感だ。日本でテレビ放映が始まったのは昭和28年。作家は翌29年にNHKに入局しており、ディレクターとして番組づくりにかかわった経験を存分に生かしている。

小説が描く昭和36年は、テレビが日本の家庭に急速に普及していったころ。舞鶴の山あいにあったぼくの実家にも、このころテレビが入った。

ぼくは当時、小学3年。NHKしか映らなかったけれど、そのぶん記憶は鮮明で、小説に出てくる番組や俳優や歌手は、すぐに画面を思い出すことができた。

<番組>『夢であいましょう』『バス通り裏』『お笑い三人組』

<出演> 雪村いずみ、坂本九、十朱幸代、渥美清と中島弘子

といってもぼくの記憶は、ブラウン管に映った白黒画面だ。撮影の現場がどうだったかはこの小説ではじめて知った。

■名古屋から東京へ 馴染みの人物も続々と

3部作の最初の2作は舞台が名古屋だった。この作家が生まれ大学まで過ごした街である。この2作は昨年のお正月に読んで印象記をこのブログサイトに書いた。

- 『深夜の博覧会 昭和12年の探偵小説』(2018年8月)

昭和12年に名古屋で開かれた「汎太平洋平和博覧会」がモチーフ。当時5歳の筆者の記憶をもとにしている。 - 『たかが殺人じゃないか 昭和24年の推理小説』(2020年5月)

男女共学導入初年の高校生が躍動する。戦後の名古屋の街の変化も詳しい。2020年ミステリー国内ランキングで3冠に。

今回の③『馬鹿みたいな話!』は、舞台が東京・内幸町のNHKに移った。しかし主人公は前作でも活躍した名古屋の人物たち。NHKに入ったテレビマンと、その友人である推理小説家は「愛知一中(戦後の旭丘高校)から名古屋大学に進んだ同級生」。この二人は作家の若いころの分身といっていいだろう。

そんな具合だから、舞台は東京であっても、ひんぱんに名古屋のことが出てくる。ぼくは京都府舞鶴市の生まれ育ちだけれど、辻氏が学んだ大学の後輩であり、卒業後も同じマスメディアで働いたので自然と親しみが湧いてくる。20年も年上なので、こころの中では勝手に「大先輩」と呼ばせてもらってきた。

■密室殺人のなぞ解き 見取図みながら

今作のもうひとつの醍醐味はミステリそのもの、つまり「密室殺人」のなぞ解きと動機解明だろう。ネタバレになるので詳しくは触れないが、大小のいろんな仕掛けが全編に周到に張り巡らされていたことに読み終わってからわかり、さすがのレジェンドと感心した。

とくに殺人現場となったテレビスタジオの描写は手が込んでいる。小説の冒頭でいきなり生放送中の殺人場面が提示される。読者はそのシーンを頭に描きながら、事件の前後と最中の関係者の動きや会話を読み進めながら、なぞ解きを楽しんでいく。

小説の巻頭にスタジオ見取り図がある。後の文章にカメラやセットの位置関係が出てくるたびに、図面に戻って確認しながら読み進めた。ぼくはこれまでミステリにあまりなじみがなかったからか、そんな作業も楽しむことができた。

■冷徹な自己批評 軽やかなユーモア

辻氏はこの3部作について、中日新聞の8月27日夕刊「ほんの裏ばなし」に寄稿し、自ら解説している。

この中で昭和12年と24年と36年という年の設定について、それぞれの年に印象的な自己体験があり「文字にとどめておくことに意義がある」との気持ちがあったという。その一方でミステリ作家として「少しずつ趣向を変えながらミステリの大枠を守ったつもりでいた」として、こうも記している。

とはいえ今読み返してみると、実録とミステリの二股かけたヌエぶりが構造的な歪みを発症している。いっそ殺人なんかない方がすっきりするという批評も耳にしたが、それをいっちゃあおしまいよ。一応ぼくはミステリ作家のつもりなんだもの。

(2022.8.27 中日新聞夕刊から)

なんとも冷徹な自己評価、自然体のユーモア、90年生きてきた「レジェンド」の余裕が同居している。この感じ、3部作の中にも横溢している気がする。

■卒寿先輩の圧倒的筆力 さわやかな読後感

今回の長編の最後には「昭和ミステリあとがき」も残している。3部作の後日談だ。その末尾は、こんなカッコつきの添え書きで終わっている。

(2022・3・23 作者卒寿の日に)

つまり筆者は、満90歳の誕生日にこの本を書き終えたのだ。

ぼくはことし古稀(70歳)になった。生まれてからずいぶん遠くまできたと思う。でも辻氏は20年も先に生まれ、いま90歳になっても悠然と400ページ近い長編を書きあげた。足元にも及ばない筆力と気力を、いまもなお保っている。

その途方のなさに呆然とする。その反面、「名古屋」で縁があり、マスメディアの大先輩であるよしみからこんな思いもある。

―この先ぼくに何があるかはわからない。けれどこの後の人生も自分しだいで新しい何かが見つかるかもしれない。

さわやかな読後感を味わいながら、その余韻の波紋の先をたどると、ささやかだけれど純な希望と勇気が含まれていることにも気づく。大事にしたい。