日本編10冊目 いま住む街への誘い

うすい黄と赤と青で装丁された「地球の歩き方」は、あの国へ、あの都市へと誘ってくれる”海外旅行のバイブル”だった。そのラインナップに、半世紀も住んできた「わが愛知」が加わる日がくるとは想像もしていなかった。コロナ禍で始まった日本編の第10弾。名古屋市民としてページを繰っていくと、切り口は驚きの連続だった。海外再訪の前に、お隣の町や村をまず訪ねたくなった。

(Gakken、2023年8月発刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■地元目線で眺める…7つの驚き

ぶ厚い。465ページもある。ゆっくりとページをめくり、写真や見出しに目を通していった。そのときの目線はやはり、海外版を観るときと全然ちがった。あるときは地元の名古屋市民として、あるときは編集人としての目線になった。

というのもぼくは京都府舞鶴市で生まれ育ち、18歳で名古屋にきた。そのあと名古屋を出たのは、富山とバンコクに赴任した8年半だけ。大学で建築を学び、地元紙の記者や編集人だったこともあり地元の歴史と文化にはずっと興味を抱いてきた。

そんな目線で読み進めていくと、へえーこうくるのか、こんな切り口もあるのか、どうしてこれが出てくるの、といった驚きが立て続けにやってきた。書き出していくと大きなのは7つだった。

① 大阪や金沢より先 「地元愛」優先?

国内編はこれまで9冊が発刊され、8つの都市のガイド本が出ている。東京(23区と多摩)、京都、沖縄、北海道、埼玉、千葉、札幌・小樽である。

まず驚いたのは、大阪や福岡、金沢より愛知が先だったこと。観光地として見れば愛知は見劣りする。謎を解くカギは、冒頭の「本書の特徴」にある。

旅行者の方はもちろん、県民の方にも愛知の新たな魅力を発見していただけるよう情報を充実させるとともに、できるだけ使いやすいものを心がけて作りました。

狙いは地元県民か

どうやら出版側のメーンターゲットは、これから愛知県を訪れようとする人たちではない。いま愛知県に住む県民や、周辺市町村をよく知らない名古屋市民らしい。

中日新聞の8月10日朝刊によると、国内編は累計55万部のヒットになり「購入者のほとんどは地元の人」だった。決め手は「地元愛が強い地域」。埼玉や千葉が先なのも理解できる。

わが愛知も、県外から見た魅力は低くてもあまり気にせず、住み心地の良さを大事にしていて、地元愛は強い。

② 全市町村に独立の頁 飛島・豊根の村にも

愛知県には38の市、14の町、2つの村がある。あわせて54市町村に計748万人が住んでいるが、市町村ごとの人口の違いは大きい。名古屋市は233万人、最少の豊根村は1017人だ。

しかしこの本は、どの町や村にも最低1ページを割いた。見どころの写真と文だけでなくおすすめ散歩コースもついている。「豊根村の歩き方」の1ページにはこんな紹介文がある。

- 茶臼山には県内唯一のスキー場

- 珍しい方式の形を模したダムカレーも人気

- 人より多い! 村の名物・チョウザメ

- 年初めの御神楽祭りではユーモラスな獅子舞

こうした細部、さりげない記述にこそ「『地球の歩き方』のらしさ」がひそんでいる気がした。

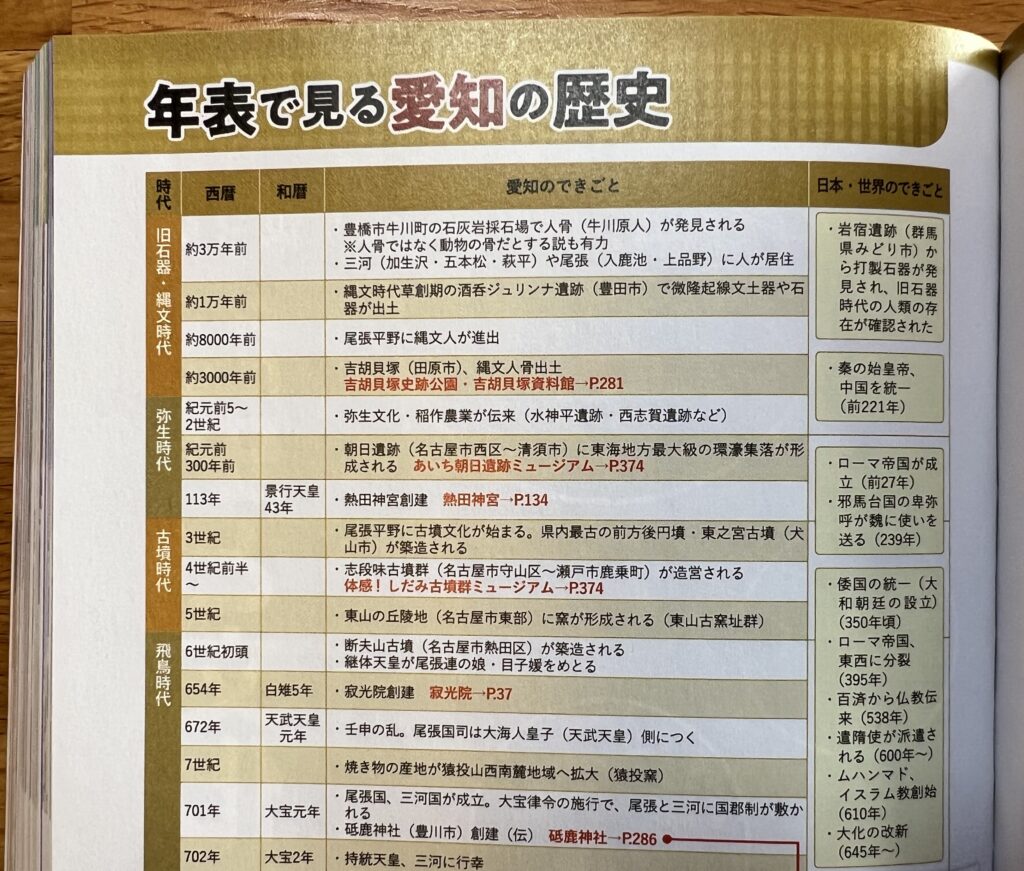

③ 詳細年表が8頁も 出来事と名所を併記

第3章「歴史と文化」の冒頭は歴史教科書のような本格的な年表で始まる。それも8頁にわたって。しかも単なる出来事の羅列ではない。

- 始まりは3万年前の旧石器時代

- 愛知の名所や店の名が、設置や開設の年に赤字で

- 右端に「日本・世界のできごと」欄がある

愛知で起きたこと、ガイドに出てくる史跡・寺社・店の起源、世界の出来事が並列になっている。観光先を世界史と愛知史に立体的に位置づけることができるのだ。

④ 三英傑からトヨタまで 基盤ぬかりなく

愛知のいまの骨格がどこから生まれたかといえば、昔なら3英傑、いまならトヨタになるだろう。このガイド本もそこはしっかりと押さえている。

3英傑では信長、秀吉、家康の出自から出世物語はもちろん、今に伝わる祭りやゆかりの史跡もわかる。トヨタとそのグループも、企業としての成長物語だけでなく、その歴史をたどることができる博物館もきちんと紹介している。

⑤ 黒川紀章に注目 県・市の重文庁舎も

いちばん予想外だったのは、名古屋出身の建築家、故・黒川紀章(1934-2007)と、彼が設計して地元にできた建築が2ページの巻頭特集に入っていたことだった。

ぼくは名古屋で建築の勉強を始めた。そのころ黒川紀章はメタボリズム理論の主導者として知られていたが、その後も含めて設計家としての評価は必ずしも高くはなかった気がする。師匠の丹下健三とか、同時代の磯崎新や原広司ほど憧れの対象にはなっていなかった。ぼくの思い込みだったろうか。地元ゆえのひがみ、だったかもしれない。

重文になったことで”遺産”として紹介されている愛知県庁と名古屋市役所の庁舎の意匠も、当時の評価は低かった。最上階を城郭風にした「帝冠様式」は、装飾を排した無国籍の近代建築が幅を利かせていた当時の美意識からは遠い存在だった。

いま71歳になって、豊田スタジアムや名古屋市美術館を思い返すと、クロカワってやっぱいいじゃん、と納得する自分がいた。豊スタで観たサッカーやラグビーの試合、市美で観た展覧会のあれこれがよみがえってくる。県や市の庁舎もすっかり目になじみ、官庁街の風景の象徴になっている。

⑥ スーパー銭湯にも光 モーニングだけでない

特集には、一宮が発祥とされる「モーニング文化」と代表的な喫茶店もとりあげている。その少し後にスーパー銭湯が出てきたのは、たまげた。題して「名古屋で1日1湯」。

スーパー銭湯の発祥の地は名古屋だとは聞いていたけれど、「愛知を歩く」の特集に入るとは。考えてみれば、花よりダンゴ、形より実利が、この地域の本性のひとつだと思うから、スーパー銭湯ほど「らしい」のはないかもしれない。

⑦ 矢場とん・大甚 あえて外した? お断り?

愛知の旅行案内で外せないのは「ナゴヤめし」だ。このガイドも充実している。しかしざっと目を通して、超がつく有名店がふたつ載っていないのに気づいた。

味噌カツで有名な矢場とんと、太田和彦氏が「日本一の居酒屋」と呼ぶ大甚である。ともにいまも「行列ができる」、名古屋の著名店だ。ほかの分野での周到な店選びからすると、編集室は”意図的に外した”としか思えない。

以下はぼくのまったくの推測だ。考えられる理由のひとつは、「地球を歩く」に載ることで行列がさらに長くなり、いまの常連も、本を見てから訪れる観光客も不快に陥るかもしれない、という出版側の懸念だ。もうひとつは、その懸念もあって店側が掲載と取材協力を断った可能性だ。この憶測、あたっているだろうか。

■ネットとコロナで窮地に

『地球の歩き方』は1979年に発刊された。海外を個人で自由に街を歩き回りたい若者らの支持をえて、圧倒的な知名度とブランド力を築いてきた。

しかし今世紀に入ると、ネットとスマホの普及で部数に影がさし始めた。さらに2020年初頭からのコロナ禍で海外旅行が”消滅”したことで一気に経営難に陥った。

それをたまたまラジオで知ったぼくは、2020年12月22日に「『地球の歩き方』の経営難と事業譲渡」という文章を書いて、このサイトに収録した。「旅と活字の融合 老舗襲うネットとコロナ」という見出しをつけた。

経営権はダイヤモンド・ビッグ社から2020年11月に学研(現Gakken)に移っていた。学生時代の長旅やバンコク駐在時代も振り返りながら、現代のネットとスマホが「旅の生体験」を奪っている、とぼくは嘆いた。

学研の傘下に入った「地球を歩く」は、東京編を発売して”復活”する。たしかに「東京」は「地球」の一部であり、身近な街は「歩く」のに最適だった。海外が閉ざされたコロナ禍の旅好きにとって、知っているつもりでよく知らなかった我が街、となりの街は新たな魅力に満ちていた、という流れはよくわかる。

■本命も続々 バンコク版を購入

日本政府が新型コロナを5類相当に緩和するとともに、海外旅行は急速に復活しつつある。書店の「地球を歩く」のコーナーを見ると、世界の主要国や著名都市の最新版「2023~24」が並んでいた。

この「愛知」と一緒にぼくは「バンコク 2023~24」も買った。バンコクには2000年前後に特派員として3年いた。当時のゴル友から誘われて来年1月中旬、バンコクに妻と1週間滞在し、観光やゴルフを愉しむことになったからだ。離任後は一度も訪ねていないから、23年ぶりのBKKになる。

このバンコク最新版を妻はさっそく、ぱらぱらと眺めては、にやにやしている。ぼくも年末になって旅が近づき、さあそろそろと開くのが楽しみだ。街もガイドもさぞ変わっているだろう。それまでは愛知編を開き、近くの町や村を歩くことにしよう。