八事生まれ幼なじみ すれ違う熱情

名古屋にきて53年、八事に住んで35年になる。東京や京都ならともかく、いま暮らす街が小説の舞台になるとは思いもしなかった。主人公の幼なじみ、律と沙耶伽は、ぼくより8年ほど後に八事で生まれたという設定なので、街の変化は記憶と重なった。物語はやわらかい心をもつ若者3人の熱情とすれ違いを描き、青春ならではの豊潤な甘酸っぱさに満ちている。この印象記を書いていた1月24日、この冬はじめての雪が八事にも降り、物語の舞台、興正寺にも白雪が舞っていた。

(幻冬舎メディアコンサルティング、2023年11月発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■本屋さんの店頭で「?」

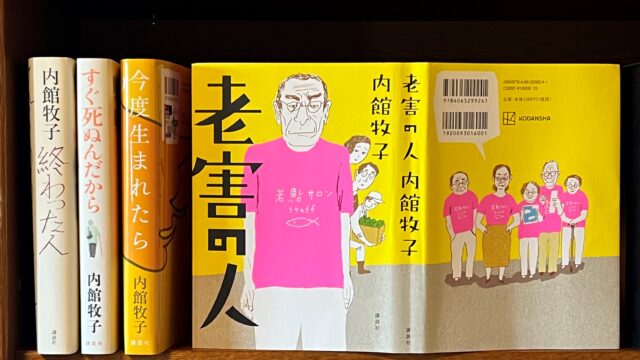

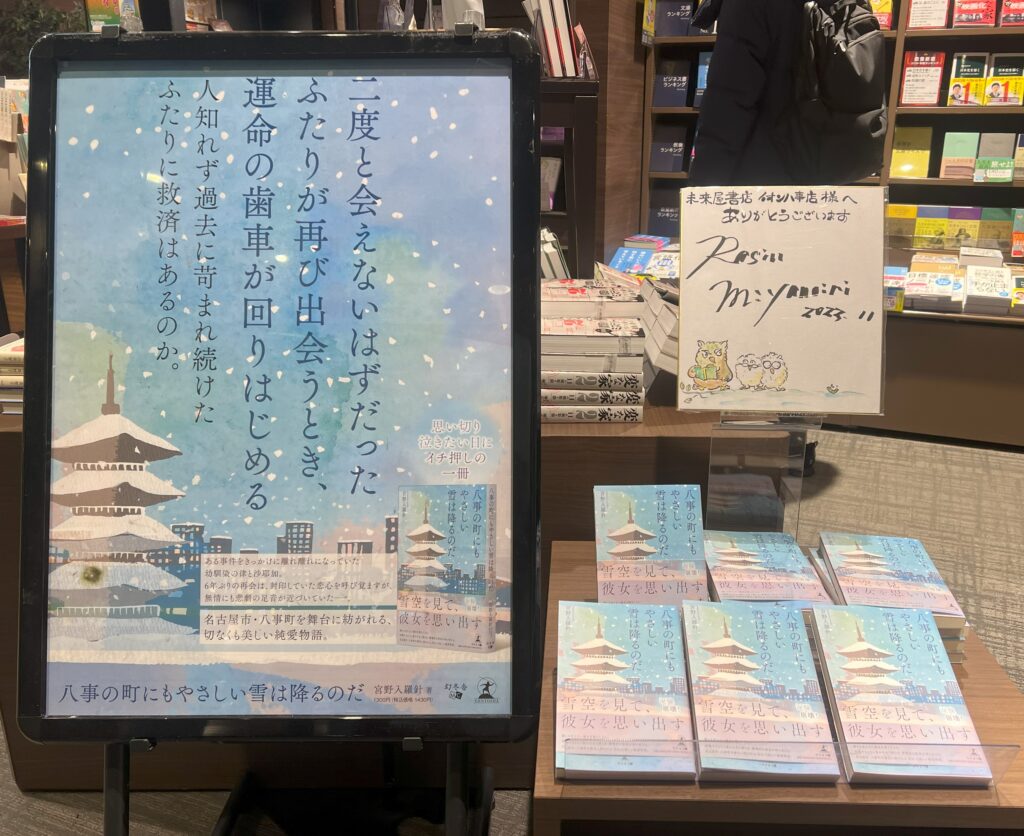

この本を初めて目にしたのは2023年の暮れだった。場所は行きつけの本屋さん、ショッピングセンター「イオン八事」4階の未来屋書店である。平積みされた単行本の題名『八事の町にもやさしい雪は降るのだ』に不意を突かれた。「八事? 雪? 何これ?」。

横の大型パネルの惹句には「名古屋市・八事町を舞台に紡がれる、切なくも美しい純愛物語」とある。とすると背景のイラストは興正寺の五重塔なのだろう。

しかし新聞の書評や広告でも目にした記憶がなかった。筆者のサインが入った色紙まで飾ってあるけれど、名前を知らない。

■簡潔・的確な街紹介

そこで本を手に取り1ページ目を開くと、こんな書き出しだった。

名古屋市の東部に八事(やごと)という町がある。

八事山に広大な土地を所有する興正寺(こうしょうじ)というお寺があり、八事山を囲むようにいくつもの大学が点在する。

門前町であり、学生街であり、名古屋の企業の会長や社長が居を構えるいわゆる山の手でもある。

大学のキャンパスと道を隔て、広大な墓地が広がる。富裕層向けの瀟洒なブティックの横に、学生向けの安価な居酒屋が立ち並ぶ。魯山人が愛した老舗料亭の横に、ファミリーが集うショッピングセンターがある。

何もかもが混ぜ合わさった不思議な町だ。 (4P)

クールで簡潔で的確だ。こなれたガイドブックのようだが、ここで生まれ住んできた人が書いたような香りもある。末尾に「参考文献」として『八事・杁中歴史散歩』が掲げてあり、この本はぼくも持っていた。これを下敷きに地元外の人が書いた可能性もあるー。

困惑したのは「筆者略歴」がないことだった。通常の小説ならブックカバーか巻末についているけれど、この本には見当たらない。なのに、「八事」の名がついた本を八事の店でこんなに派手に宣伝するとは。幻冬舎の「ご当地戦略」なのだろうか—

そのときぼくがいた本屋さんは、ここに書いてある「ファミリーが集うショッピングセンター」だった。これは何かの縁にちがいない。筆者がだれであれ、とにかく読んでみよう―。

■主人公は8歳下? 八事の変化を共有

主人公は八事生まれの長瀬律。ただ何年生まれかは明確には書かれていない。最初の章「長瀬律」はこんな書き出しだった。

僕が小学生だった頃はいざなぎ景気と呼ばれ、八事の街も活気に溢れていた。(6P)

いざなぎ景気は、wikipediaによると、1965年から1970年とある。「僕=長瀬律」が1970年に小学6年、12歳だったなら、生年は1958(昭和33)年と推定できる。ところがもう少し進むと、高3になった長瀬律が北海道大学を目指して猛勉強をしている箇所にこんな記述が出てくる。

共通一次試験の最終レクチャーを受けるため、僕は久しぶりに学校に顔を出した。(30P)

共通一次試験は1979年1月に第1回が始まった。このとき高3(17歳か18歳)だったら、生年は1960年(昭和35)年となる。小説には「第1回」とは書かれていないけれど、「小学生の頃はいざなぎ景気」との整合性から、主人公の生まれ年は1960(昭和35)年と推定しよう。

もうひとりの主人公、幼なじみの「沙耶伽」は同い年だ。ぼくは1952(昭和27)年の生まれだから、律と沙耶伽は8歳下という設定になる。

ぼくは京都・舞鶴で生まれ育ち、1971(昭和46)年春に名古屋に出てきて名古屋大学に通い始めた。名大と八事は山手通りでつながっていた。沙耶伽が小説後半で「バス停で3つくらい離れたところ」(164ページ)と説明している。下宿も大学に近かったから、八事は年に何回かバスか徒歩で訪れる大事な街だった。

小説では律と沙耶伽の成長にあわせ、街が移り変わる様もはさみこまれていく。彼らが小学5年になったころからぼくも近くで暮らし始めたことになるので、変化の記述は記憶をよみがえらせてくれた。

■興正寺と『歴史散歩』

街の変化の描写を追っかけながら、題名には「八事」とあるけれど、ほかの具体的な地名や店舗の固有名詞はほとんど出てこないことにも気づいた。名古屋の繁華街の「栄」も「名駅」も「大須」も出てこない。八事近辺には多くの寺や大学もあるが、出てくるのは興正寺と名古屋大学だけなのだ。

具体的な地名や店名にはそれぞれの来歴と匂いが染みついている。小説に出すと、読者はそれらを思い出す。主人公たちの青春物語やこころの機微に焦点をあわせたいという意図が筆者にあったのだろうか。

そのなかで興正寺の記述は多く、物語のカギを握る場所になっていく。沙耶伽の父は郷土史に興味があり、興正寺の歴史を熱心に調べてきた。小説カバーにもシンボルの五重塔をあしらっている。

伏線と思われるのが『八事・杁中歴史散歩』だ。最初の版は、地元の有志でつくる八事・杁中研究会が2015年に自費出版した。一部を改訂した『増補改訂版』 が2018年に出され、この小説に「参考文献」として記してある。2022年には『続』も出ている。

小説では、沙耶伽の父がこうした編纂史を書こうとしていたことや、沙耶伽がその遺志を引き継ごうとする様が骨格になっていく。

ぼくは八事に住み始めてから興正寺や八事霊園、天白渓などに興味がわいたので、1冊目(2015年版)と3冊目(2022年版)を買い、八事の街の歴史でわからないことがあると、辞書を引くようにぱらぱらと開いてきた。

■幼なじみカップルと親友

といっても、物語の主題は八事史ではなく、同い年3人の青春そのものだ。律と沙耶伽は八事で生まれた幼なじみ、哲哉は北海道の小樽で生まれた。哲哉は偶然、八事から小樽の中学に転校してきた沙耶伽と出会い、その後にこんどは自分が転校した先の名古屋の高校で律とつながりを持つことになる。

3人は八事と小樽で強く惹かれあい、相手のこころの喜びや痛みに敏感になる。それゆえに傷つきやすくもある。八事と小樽という遠く離れた街を舞台に、3人が懸命につながりを求め、理解しようとする。あるときは報われ、あるときは悲劇的にすれ違ってしまう—。ネタバレになるのでこれ以上は書けない。

正直にいうと、ぼくは還暦を過ぎたころから小説でも映画でも、多感な若者の物語とわかると敬遠してきた。「ぼくの青春はもう、遠い昔に過ぎ去ってしまった」と。

でも今回、題名の「八事」に惹かれて手に取り、読み進めるうちに、久しぶりに「青春」も味わった。あえて理屈っぽく表現すると、あの年代の豊潤な甘酸っぱさ、それゆえの残酷さや悔恨とでもいうべき感覚を追体験できた。小説の中で律が還暦を迎え、八事史の本を前に40数年前を振り返る場面があったことも、自己投入を助けてくれた気がする。

■執筆日に興正寺の雪景色

この印象記を書いているきょう(1月24日)は、日中ずっと、名古屋でもこの冬はじめて雪が舞った。妻を車で八事駅まで送った帰りに、興正寺に立ち寄ってみた。

ほかに参拝者はいない。大粒の雪が空から落ちてきて、五重塔が雪粒の向こうにかすんで見えた。写真を撮りながら思った。

——この雪はまだ降り続き、小説のカバーイラストのように、五重塔の5つの屋根を真っ白に変えるまで積もるだろうか。

■題名と「にも」の真意は

そしてもうひとつ、読みながら抱いてきた疑問も思い出した。口語で断定調の題名『八事の町にもやさしい雪は降るのだ』の出所と意味だ。

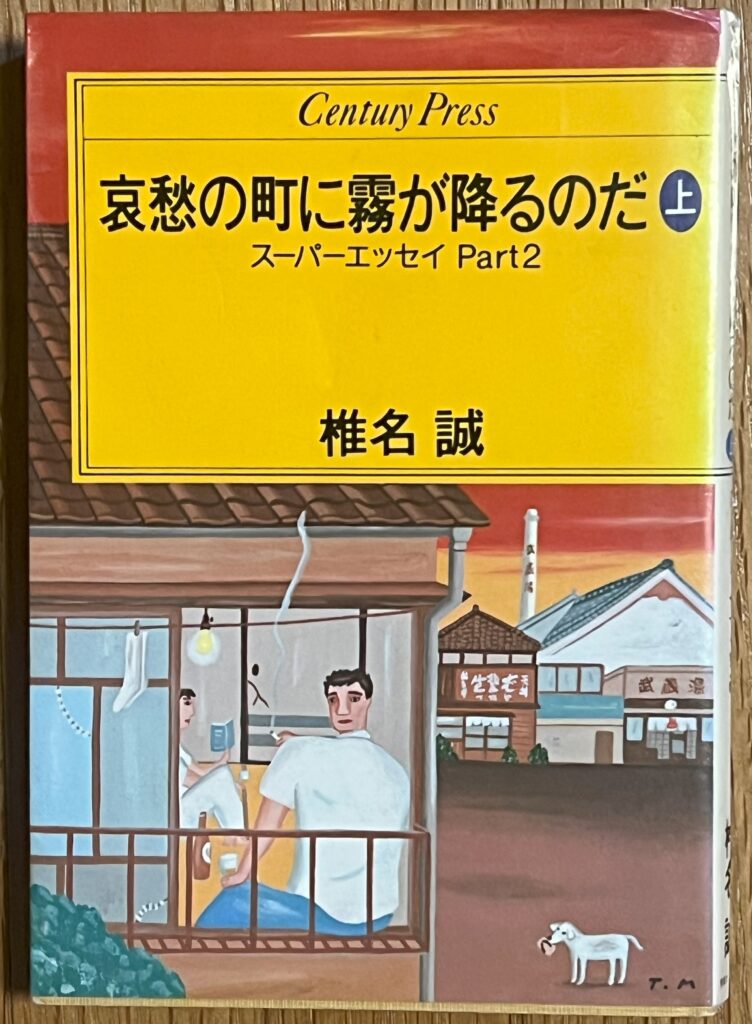

ぼくは語感から、椎名誠のエッセイ集『哀愁の町に霧が降るのだ』(1981年)をまず思い浮かべた。この本は、愉快でハチャメチャな仲間たちとの交情を描いた「おもしろかなしずむ」タッチ。題名はあえて、反語的にセンチメンタルにしたのだろう。

2冊の中身は全く違うが、『八事』の筆者か編集者が椎名誠ファンだとしたら、語感からくるインスピレーションのようなものがあったかもしれない。

ぼくは、題名にある「八事の町にも」の「にも」が、もっと気になっている。筆者は「にも」にどんな意味を含ませているのだろう。ぼくの推論はこんな感じだ。的を射ている自信は、まったくない。

――雪は八事ではひと冬に数回しか降らないけれど、小樽ではめずらしくもなんともない。紗耶香が名古屋で生んで抱え転居先の小樽でも育んだやさしい愛惜と、小樽生まれの哲哉が小樽と八事で育んだ熱情は、律が苦悶を抱えて暮らし続ける八事「にも」、ずっと注がれていくだろう—。

【2024年2月6日 追記】

この印象記の最初の文章は1月24日にアップしました。その中では、律と沙耶伽の生年を「いざなぎ景気」との関係から1958(昭和33)年度と推定しました。それを読んでくださったN氏から「主人公が大学受験で共通一次試験を受けるとの記述が30ページに出てきます」としたうえで、ご自身の体験から「共通一次は1979年1月に始まったので、1960(昭和35)年度以降の生まれでは」と教えていただきました。推定の生年を1960(昭和35)年、ぼくより8歳下として関係個所を修正しました。Nさん、ありがとうございました。文章をアップした日付は変えていません。