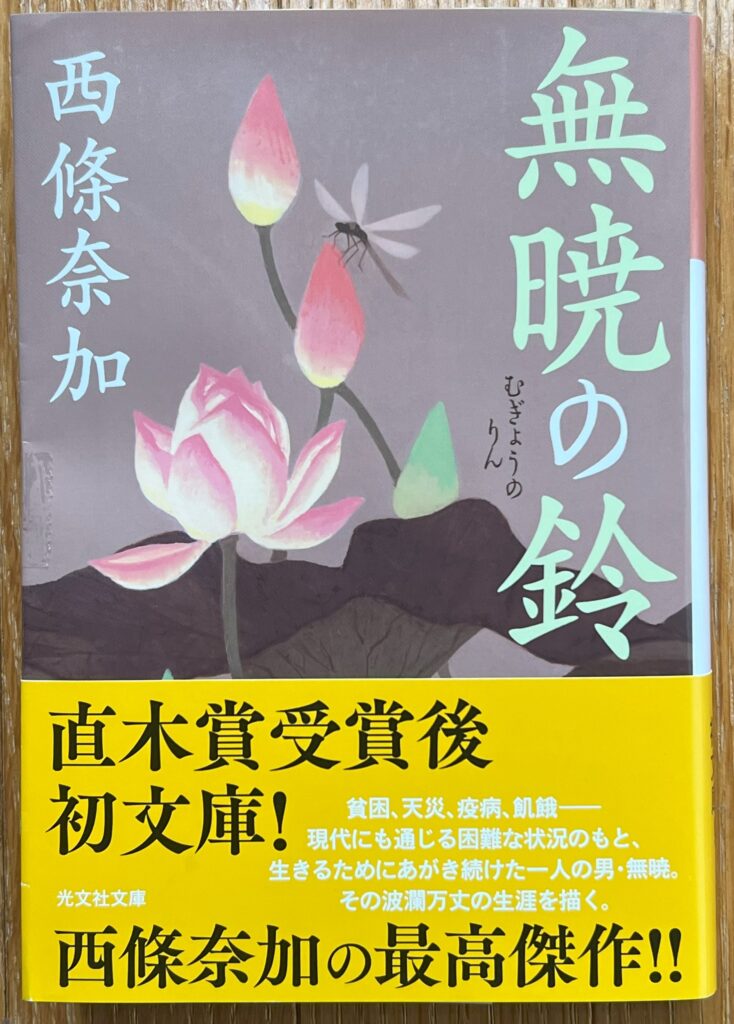

武家から僧侶 流人から修験者へ

なんとも破天荒な時代小説だ。武家の私生児が僧侶に出され、私憤から寺を飛び出す。遊郭で人を殺め流人になるが、晩年は修験道に挑む。仏教の欲と金、岡場所と任侠、八丈島の貧困、飢饉と疫病…荒波に翻弄され、絶望と悔恨にのたうち回りながら、自分にできることを究めようとする。どん底でもがく男の心象描写が凄い。先に読んだ直木賞受賞作『心淋し川』とは次元が異なる作風にうなった。

(光文社文庫、2018年5月初刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■こころ折れ 焼けつく焦燥

『無暁の鈴』。「むぎょうのりん」と読む。ふしぎな題名だ。著者がこめた意味は何だろうと読み進めた。

するとまず「無暁」が出てきた。寒村の寺に出され僧侶だった13歳のとき、なかよしの少女「しの」の悲劇を目にして寺を飛び出す。直後に知りあった同い年の万吉に名前を尋かれた場面だ。

今日こそは、本当の夜明けが来るかもしれない—。

朝が訪れるたびに、そう願ってきた。けれども、しのがいなくったいま、二度とそんな日は来ないのだ。本当の夜明けなど、金輪際己(おのれ)にはめぐってこない。

「無暁(むぎょう)だ……」 (p65)

よわい13歳にしての”絶望宣言”である。しかしこの若き厭世観は、一抹の希望まで捨てることはない。自分とは何か、自分には何ができるのかを追い求める。焼けつくような焦燥、あくなき探求心とともに。そこがこの物語の芯になっていく。

■即身仏と共鳴する「鈴(りん)」

題名のもうひとつ「鈴」は、主人公が50歳をすぎに「鉄門海上人の即身仏」を前にした場面で出てくる。即身仏は「人間が生身のままで悟りを開き、仏になること」だ。

骨に屍肉を張りつかせた骸には、仏の神々しさなど微塵もない。むしろ生身から逃れきれない人の悲しさを感じさせる。なのに、じっと対峙していると、不思議と無暁の心は鎮まってくる。

六角堂の内で、鉢型の鈴(りん)を打つ。響きは天井を抜けることなく堂内に満ち、余韻の中で知らずに語りかけている。

ただ、あがき、もがき続けた。無暁の人生にあるのは、それだけだった。(p413)

この即身仏については、「鈴」の前に、こんなくだりも出てきてびっくりした。

弘法大使は高野山の奥で即身仏となっている—。その伝説はたしかにあり、(中略)。ただ決して、木乃伊(ミイラ)にして祀ってあるわけではない。(p410)

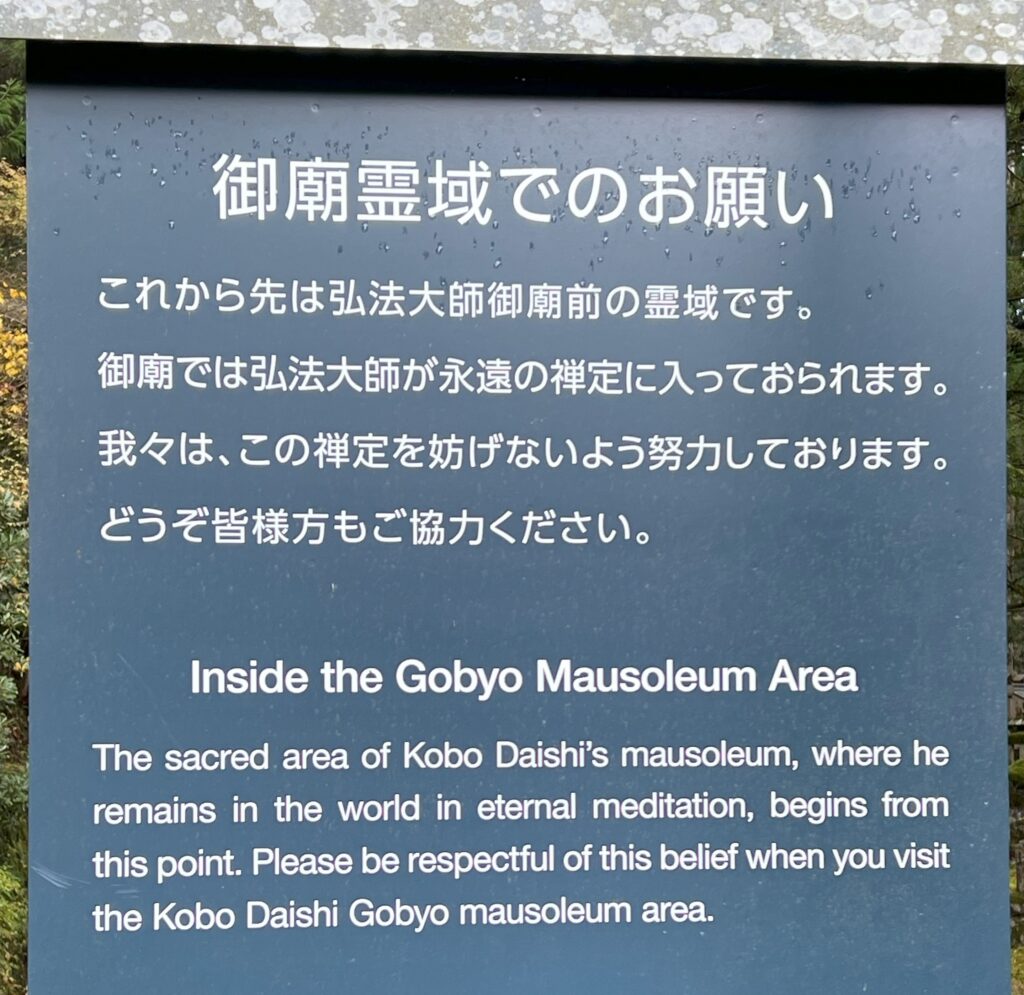

なんと…。ぼくは昨年11月に「高野山の御廟霊域」を訪れた時を思い出した。訪問記「聖と俗 不思議な融合」で弘法大使の「永遠の禅定」にも触れている。こんな”接点”がこの小説に出てくるとは…。

■疼くこころ模様 ゆるぎない描写

主人公は現世の荒波につぎつぎ飲み込まれ、翻弄されていく。くだけて、どつかれて、へこんでばかりだ。その心象風景をつづる筆致はこの小説のもっとも大事な部分だろう。

これは凄い、と思った箇所は数えきれない。最初の引用は、江戸の岡場所での抗争で親友を死なせ、相手を殺め、自分だけ長らえたことを苦しむ場面—

悔悟などという殊勝な言葉では、とても言い表せられない。己の中に化け物を飼っているような。もっとも近しい者を、ふいに頭からぱくりと食らう得体の知れない物の怪が、自らの内に潜んでいるような、恐れと不安がどうしても拭いきれない。そいつはなおも血肉を欲し、敵対するやくざ者たちを存分に食い散らかした。(p185)

つぎの引用は、八丈島での流人暮らしに疲れ果てているのに、いち日ひとつの握り飯を得たくて、死ぬこともできない自分を責めて—

あさましい己を、情けなくかえりみる。頭の隅に残った、わずかな嫌悪と羞恥。ただそれだけが、無暁を辛うじて人に繋ぎ留めていた。いつ獣に落ちるか、本物の餓鬼に成り下がるか、恐れ戦きながら日々を過ごした。(p209)

さらには、雪深い冬の羽黒山で足を滑らせて滑り落ち、雪の中で身動きできなくなったときの恐怖は—

死を間近に感じたことは、初めてではない。(中略)しかし若さという傲慢故に、恐れは感じなかった。無謀を武器に、浅はかさを盾にして、死とはもっと遠い場所に胡坐をかいていたからこそ、相手の本質が見えなかった。それでも人生の半分を過ぎると、その姿が捉えられる。それは虚無であり、引き裂かれるような痛みであった。(p376)

ほだされる友やおなご 助け舟にホッ

もっともこの小説、こんな絶望や悔恨の場面ばかりではない。もがき続ける無暁の姿にほだされる友人や仲間やおなごが出てくる。なんとか力になろうとする僧侶も出てくる。かれらが助け舟を出してくれると、ぼくはやっとほっとし、温かさに救われた気分になった。

■広がる江戸風景 宗教から飢饉まで

この小説のもうひとつの特色は、主人公が遭遇する荒波について、背景まで詳しく書き込まれていることだ。

いちばん多くを割いているのは仏教宗派の違いと勢力争い。当時のお寺の懐事情もわかるようになっている。住職にもいろんなタイプがあり、欲と金にまみれた坊主も出てくる。

江戸時代の岡場所や、そこを仕切るやくざ集団も詳しい。「公認の吉原」も出てくる。今春に観た『大吉原展』で指摘された「負の側面」も、しっかり言及してあった。

主人公が流人として送られた八丈島は、知らないことばかりだった。島民でさえ食うや食わずの暮らしだったとは。さらにはイナゴの群れに襲われる場面は、描写がリアルで驚いた。

その八丈島でも、さらには本土でも、繰り返し襲ってくる飢饉とその後の疫病の連鎖も描写に容赦がない。教科書で知っていても、あらためて小説家の筆で読むと絶句してしまう。

だからこの小説、江戸時代の社会と暮らしを知る教養小説でもある。469ページという分厚さはその証でもある。

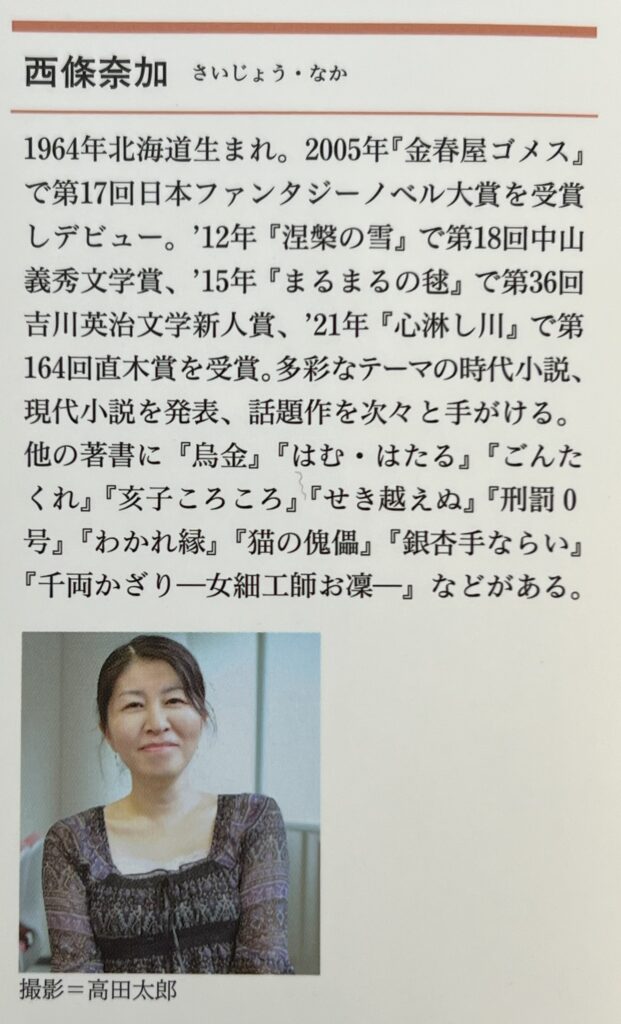

■3作目 “異味”の愉しみ

この作家の作品は今回が3作目になる。前の2作と、ぼくが書いた印象記の見出しは—

『まるまるの毬(いが)』 (2014年6月初刊)

お菓子が織り成すこころ模様

行列できる裏通り 還暦職人の「朔日餅」

『心(うら)淋し川』 (2020年9月初刊)

鬱屈と哀歓 寂寥を越えて

辛い生い立ち 想わぬ地平へ

『まるまるの毬』は江戸時代の各地の和菓子を横軸、武家のしきたりの窮屈さを縦軸にしていた。『心淋し川』は、どぶ川のわきにある長屋に庶民たちの哀歓を描き、直木賞を得た。

この『無暁の鈴』は2018年5月初刊だから、この2作の間に書かれている。「武家の窮屈さ」と「庶民たちの哀歓」という主題は共通だ。しかし『無暁の鈴』の主人公、無暁のもがきぶりは、前に読んだ2作からは想像できないほど違う次元だった。

同じ作家でも、当然ながら、作品ごとに主題や作風や筆致は異なっていて、味わいも違う。そのことをぼくは「異味」という造語で呼んでいる。異味をかみしめ、それをあれやこれやと書き連ねるのも、ぼくのもうひとつの愉しみだ。