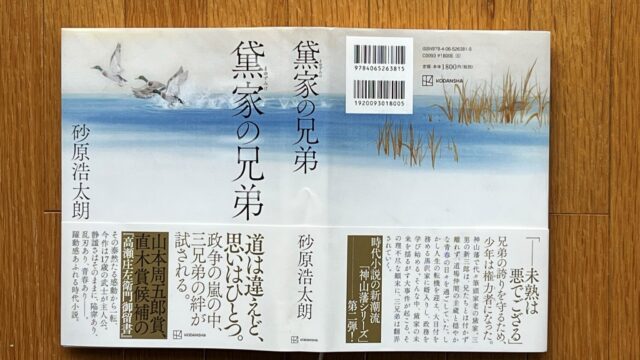

武家・商家・吉原 もがく若者たち

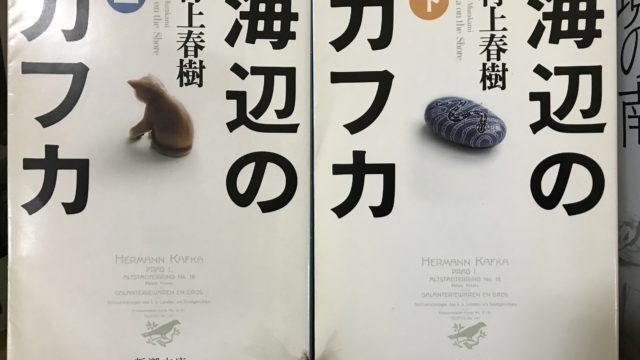

(小学館文庫、初刊2010年10月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

この本を初めて書店で目にしたとき、恥ずかしながら「絡繰り」がすぐには読めなかった。ちいさなルビには「からくり」とある。人形をあやつる複雑な仕組みと同じ意味なのだろうか?

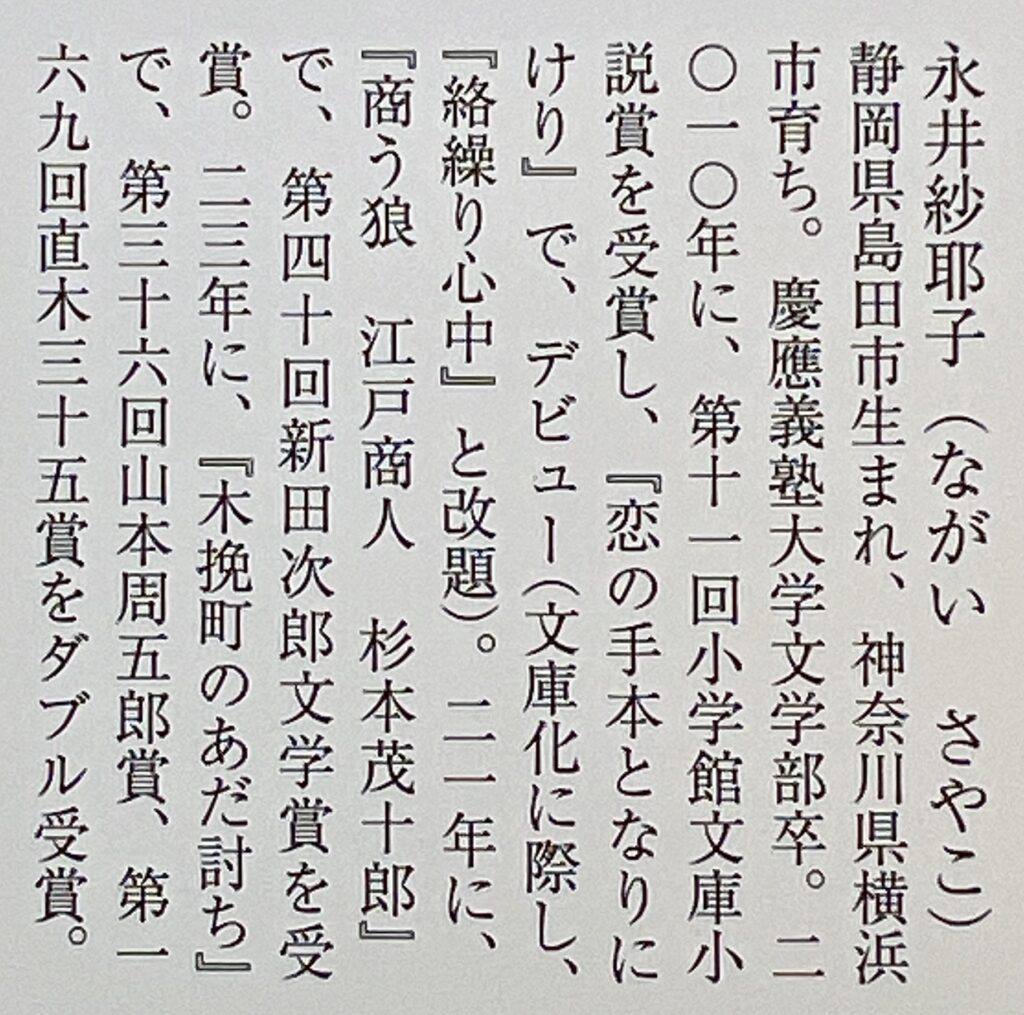

それでもすぐに読みたくなった。直木賞『木挽町のあだ討ち』の著者のデビュー作、と帯にあったから。『…あだ討ち』はことし初めに読み、面白さと質の高さに驚愕していた。

その「絡繰り」の意味は、読み進めていくうちに、ぼんやりとわかってきた。そして終盤、筆者はずばり、地の文で明確にしてくれた。

世を守るためとして、数多(あまた)の法度や習いが張り巡らされ、それはさながら精緻な絡繰りのようなものだ。

そのすべての絡繰りが、あの日、あの時、カラカラと音を立てて回り、雛菊を、たった一人で死なすように追い立てた。

(p296)

この引用だけならネタバレにはならないだろう。「雛菊を、たった一人で死なす」は帯の紹介文にもある。本の冒頭にも出てくる。

■「しきたり」「暗黙ルール」

吉原の遊女・雛菊の「たった一人の死」を最初に見つけた若者、遠山金四郎が主人公だ。彼女に何があったのか。下手人はだれか。関係者を訪ね回っていく。探偵のように。

雛菊が吉原に流れてくるまでの生い立ちは思いもしないものだった。雛菊を吉原でがんじがらめにしている掟も、ぼくはことし4月に観た『大吉原展』を思い出しながら、うなづいていた。

探索のなかで、雛菊の死にかわっていたらしいとわかるのは、商家と武家の若い息子だった。しかも彼らも絶望的な苦しみのなかでのたうち回っていた。あらかじめ決められた「しきたり」や「暗黙のルール」にうんざりしていたのだ。

じつは金四郎も同じ葛藤をかかえていた。旗本の息子に生まれたけれど、嫡男が父の役職を継いでいく”武家のしきたり”に嫌気がさしていた。父の反対を押し切って屋敷を出て、長屋で暮らし、芝居小屋の笛方見習いをしていた。

この小説の評価は、江戸の社会のすみずみまで広がった無数のしきたりへの反発とか窮屈感に同感できるかにあるだろう。現代の社会も同じと感じるか—。ぼくはこう思う。現代にも「絡繰り」の構図はあるが、江戸のそれよりはるかに複雑かつ見えにくくなっていて、動かす糸も、逃れるための糸も多様になっている—。

■『木挽町のあだ討ち』の原点

筆者はこのデビュー小説から13年後の2013年、『木挽町のあだ討ち』で直木賞を受賞した。滋味あふれる文体と複雑かつ見事な展開にぼくはびっくりした。印象記には「ひとはこんなに優しくなれるのか」という見出しをつけた。

このデビュー作には『木挽町のあだ討ち』との共通点がいくつか浮かぶ。大事なのは次の3つか。

木挽町(こびきちょう) この地名と、歌舞伎小屋がデビュー作にも出てくる。金四郎が笛方見習いをしている先だ。そこで働く男たちの個性も多彩に描き分けられている。

探偵タッチ 主人公の金四郎が「一刀で切られて死んだ遊女」の関係者を訪ねて回る。直木賞作では、「あだ討ち」を果たしたとされる菊之助が国元に戻り、その後、参勤交代で来た若侍が、菊之助を知る男女を訪ねて事件や生い立ちを尋ね歩いて回る。

挫折と苦悩 もっとも大事な共通点は、主要な登場人物たちが、それぞれに挫折や苦悩や屈託を抱え込み、うつうつとしながら生きていることだろう。もっともどんな小説も、この要素がないと作品にはならないかもしれない。

■違いもたくさん 深化は13年の精進?

もちろん違いもたくさんある。直木賞作は、若侍の質問に答える芝居小屋の男女の答えが、一人称の話し言葉で書かれている。落語を聴いているようなリズム感が心地よい。

ストーリー展開も上質なミステリーの味わいを深めていき、最後の最後まで”絡繰り”は見えない。さらになにより、読み終わった時にぼくは、期待以上のカタルシスを味わうことができた。

これらの違いや深化は、著者が作家として精進され、技量を磨き上げてきたことの証左なのだろう。Wikipediaによれば、著者は1977年の生まれだから、デビュー作を書いたのは33歳ごろだ。

著者に失礼なのを承知で書くと、その若さで早くもこの水準とは、とぼくは思った。だからこそ13年後には、あの名作『木挽町のあだ討ち』が生まれたのだ。本好きには、こんな愉しみ方があってもいい気がする。