定年・介護・相続 「現代」ずらり

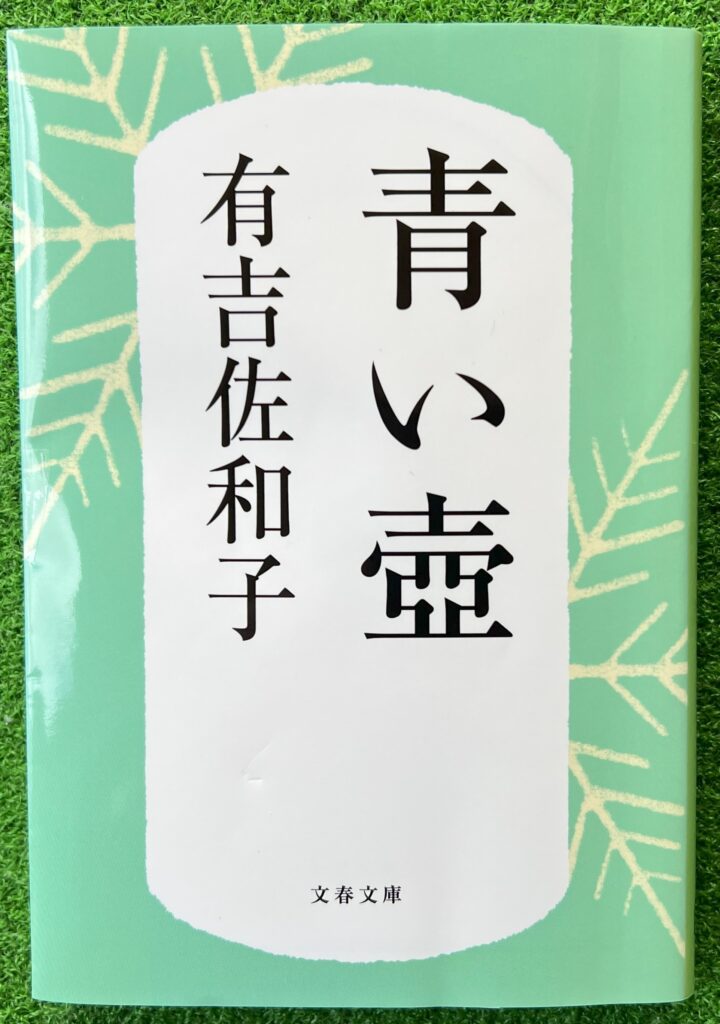

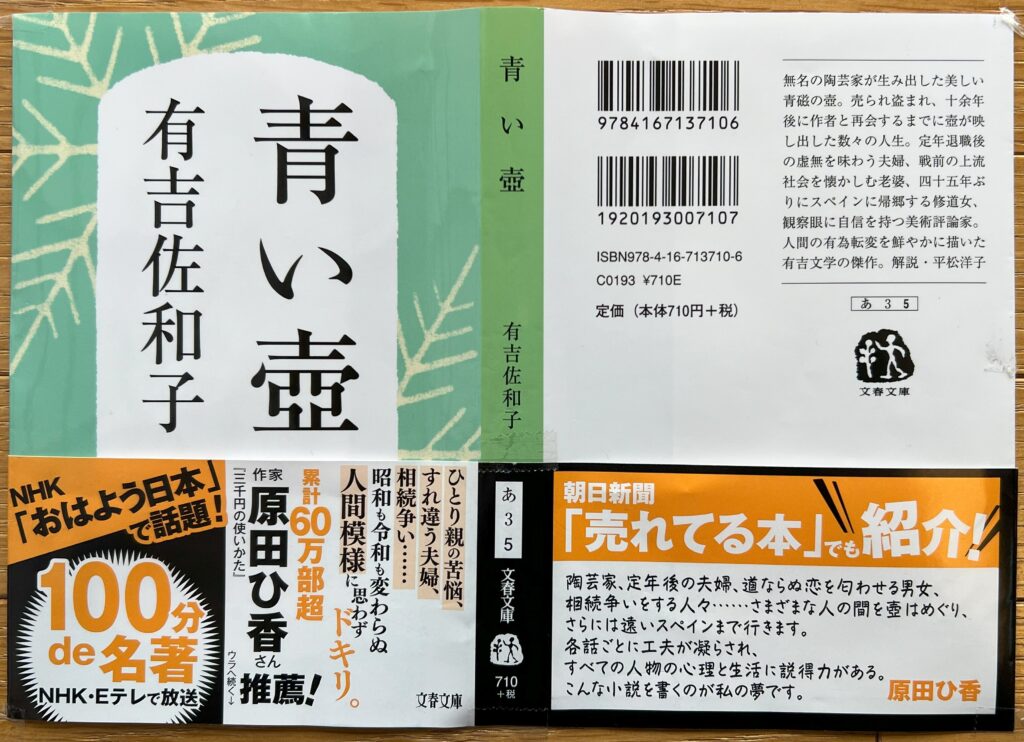

ある陶芸家が見事に焼きあげた青磁の壺が、だれかに買われ、だれかに贈られ、あるいは盗まれたりして場所を変転させていく。かかわる男や女、夫婦や家族の哀楽が13の短編で連なり重なっていく。発刊から48年もたったいま、異例のベストセラーになっているのは、定年後の夫婦のあつれき、介護の押しつけあい、相続争いなど、切実なテーマを先取りしていたからだろう。青磁の輝きとの対比も鮮烈だ。

(文春文庫、初刊は1977年4月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

<注意>これからの文章はネタバレを含んでいます。気になる方は先に小説をお読みになってください。

■テーマに普遍性 いまの方が切実か

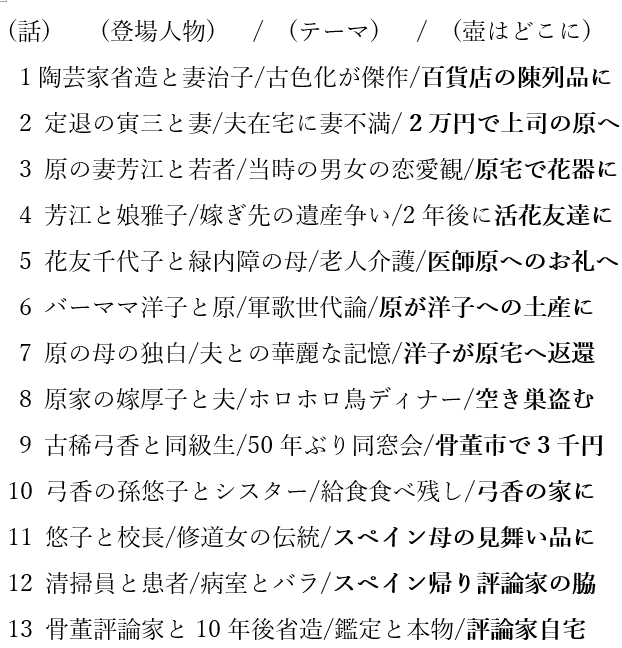

連作の13話は登場する人物が少しずつ変わり、テーマも変転する。頭の整理のため要点をメモにした。

テーマに絞ってもうすこし詳しく書くと―

2章 50年勤続を終えた夫と暮らす妻のいらだち

4章 遺産相続めぐる兄妹のあけすけなあつれき

5章 老いた母の面倒と介護 兄妹が押しつけあい

9章 古稀になり初めて同窓会に出た老女の喜怒

どれも現代に通じる普遍性がある。超高齢化社会のいまの方が、より切実といってもいいかもしれない。鋭敏な時代感覚にあらためて驚いた。

■つなぎ役の壺 求心力は周到に

実際の壺は13話のつなぎ役であり引き回し役だ。この磁器に魅力がないと話はつながらない。筆者の筆は周到だ。

たとえば第4話の冒頭、生け花が趣味の芳江が壺と向かいあう場面—。壺は夫の元部下が「お世話になったお礼に」と退職後に夫に持ってきたものだ。

青い壺には白い花があう、ということに、何十遍も活けたあげく、ようやく芳江は気づいた。飾りのない円筒形の花器だから、幾種類もの花を盛り上げても似合わない。(p70)

なんという気難しい花器だろうと、芳江は溜息をつきながら青い壺を眺めた。娘時代からずっと続けていた活花は、ただ漫然と稽古していただけだったのか(p71)

芳江ほどでなくても、どの章でも青磁の壺に魅かれるか気になる人物が出てくる。その気持ちが壺を移動させ、次の持ち主を呼び込み、新たな葛藤や懊悩が始まっていく。

■新装版で脚光→「100分de名著」で火

この本は1977年に発刊され1980年には文庫になった。しかし女流文学賞の『華岡青洲の妻』(1967年)や、介護問題の『恍惚の人』(1972年)、公害問題に迫った『複合汚染』(1975年)ほどの注目は集めなかったらしい。

いまになって異例の脚光を浴びているとぼくが知ったのは、2025年に入っての新聞広告だった。最初に見た広告には「こんな小説を書くのが私の夢です」という原田ひ香のコメントが載っていて「へえーっ」。あの『3千円の使いかた』『図書館のお夜食』の著者だ。さらに3月9日の広告には「太田光さん絶賛」「75万部突破」の大文字が躍っていた。

さっそく本屋さんの店頭で手にした文庫の帯には、「100分de名著」で放送、ともあった。読了後にアクセスしたホームページによると、昨年2024年12月24日夜、有吉佐和子シリーズの4回目で『青い壺』を取り上げていた。2011年の文庫新装版がきっかけになり、口コミで徐々に評価が広まり、発刊から40年が過ぎてから、異例のベストセラーになっているとの解説もついている。

■縁日で3千円…原田ひ香「推奨」へ

『青い壺』が発刊された1977年というと、ぼくはまだ建築学生だった。『恍惚の人』と『複合汚染』が話題になったことは知ってはいたけれど、本は読まないまま翌年、新聞記者になった。

それがいま、48年目にして、しかも初めて有吉佐和子の作品を読み、その凄さに呆然としている。大きなきっかけは、いま大好きな作家のひとり、原田ひ香のコメントだったが、それには大事な伏線があったことも読書中に知った。

第9話のラスト。古稀の弓香が同窓会で京都を訪ねた際の最終日、東寺の縁日の骨董売り場で青い壺に目をとめ、売主と交渉する場面―。

弓香はこわごわ手にとって、これは高価なものだと思い、恐ろしく後悔していた。

「いかほどなの」

5万円と言われたら、ぱっと立っていってしまうつもりで身構えていると、

「桐の箱と共の値エですさかいなあ」

売り手もしばらく考えて、

「3千円で、どないです」

と言い放った。

(p239)

なんと、 原田ひ香の代表作『三千円の使いかた』そのものではないか。「100分de 名著」のホームページにはこうもあった。

——『青い壺』のブームに一役買った作家の原田ひ香さんをゲストに招き、一筋縄ではいかない人生を、さりげなく、しかし深い味わいで描いていく有吉作品の魅力に迫っていく。

(NHK「100分de 名著」のホームページ)

そうか、原田ひ香が一役かっていたのか―。ぼくもその輪にすっぽりと入ったらしい。こんなつながりも、本の愉しさだろう。