読後に極上のコク 磨く愉しみ

ぼくはコーヒーが好きで、お気に入りの豆を朝いちばんに挽いてドリップし、淹れたてを飲みつつ朝刊を読むのが至福の時間だ。もう13年になるから、淹れ方には”オレ流”ができていたが、ふと手にしたこの本の指南は「ええ、そうなの! 」の連発で、ぼくなりの流儀は木っ端みじんになっていった。でも読後のいま、極上の深みとコクが残っていて、「オレ流」を磨いていく愉しみが膨らんでいる。

(ダイヤモンド社、2019年12月初刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■この本を選んだ3つの理由

この本を目にしたのは、たまたまだった。ひさしぶりに名古屋駅前の大型書店に行ったら、中央に「コーヒー本」のコーナーがあった。おいしい淹れ方を指南するノウハウ本を中心に20冊ほどが並んでいた。

ぱらぱらと拾い読みしているうちに、もしかしたらぼくも、もっと美味しいコーヒーを淹れられるようになるかもしれない、と思い始めた。気をいれて探し直したら、この本が残った。理由は3つあった。

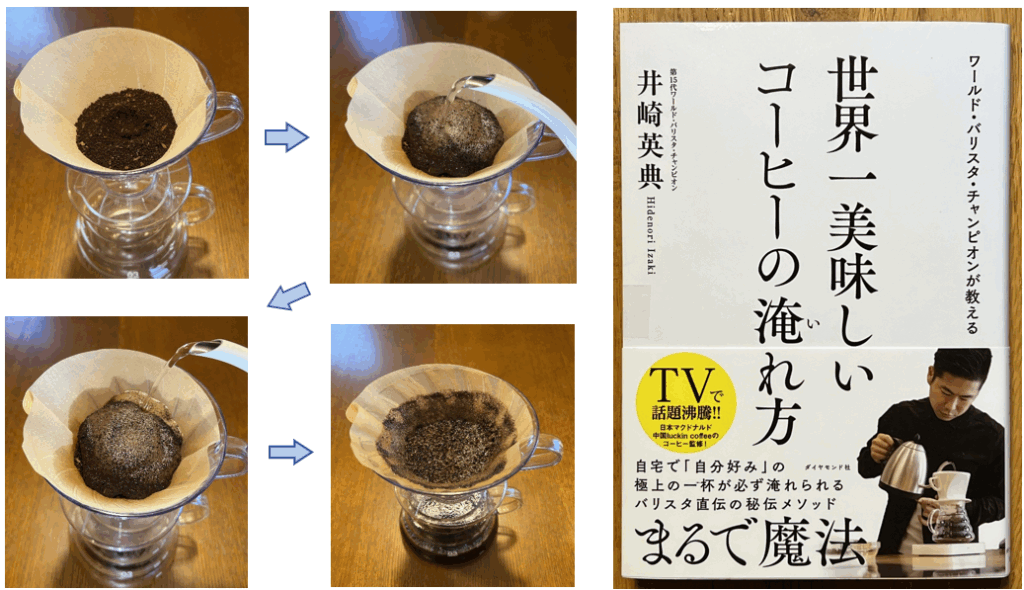

著者はバリスタ世界王者

カバーの略歴(写真②)によると、著者の井崎英典氏は1990年生まれで、2019年の出版時は29歳と若い。でも24歳だった2014年、ワールド・バリスタ・チャンピオンシップでアジア人初の世界チャンピオンとなっている。

末尾写真の筆者(写真③)は、黒シャツを着て第一ボタンまで締め、自信と思いやりに満ちた笑顔をしている。珈琲道を究めたいという意志も感じさせた。

2019年の初刊から9刷

巻末には「2023年5月22日 第9刷発行」とある。2019年の発刊から4年で8回も増刷を重ねていた。これは世のコーヒー好きが中身を認めた証ではないか。

筆者には「バリスタ世界一」の看板がある。テレビや雑誌などメディアへの露出も多く、知名度を高めたに違いない。本のタイトルにある「世界一美味しい」も、この人しかつけられない。それらが増刷につながってきたのだろう。

実用に強いダイヤモンド社

発行元のダイヤモンド社は創業から110年を超え、経営やビジネス書を中心に「実用」に強い。近年のベストセラーでは『もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの「マネジメント」を読んだら』とか『嫌われる勇気』が思いつく。

あの『地球を歩く』の人気シリーズも、子会社のダイヤモンド・ピッグ社の発行だった。2020年11月に学研グループに営業譲渡したのは、2020年初頭からのコロナ禍で海外旅行が”消滅”したことに伴う決断だった。そのことでも「実用に強い」と感じる。

本の装丁やつくりも、写真や図や表をたくみに配置してある。読みやすくて、要点もつかみやすく見えた。

■60歳から豆を挽き始めた

ぼくは新聞社の編集で働いていた時、夕刊から朝刊へ、朝刊から夕刊へと勤務時間は目まぐるしく変わり、週に2日は未明に帰宅していた。コーヒーは好きだったが、自分で淹れて楽しむ余裕はなかった。

でも58歳のとき、不動産部門に異動になって生活リズムが一定になった。朝の9時半に出社し、午後5時半には退社するようになった。すぐに朝は5時に起き、粉からドリップで淹れてマグカップで飲むのが至福の時間になった。平日はそのまま朝刊をじっくり読んでから出社し、週末はコーヒーを飲むとすぐゴルフ場へでかけた。

やがてコーヒーの豆の種類にこだわるようになった。60歳を超えると、粉ではなく、専門店に出かけて焙煎直後の豆を買い、電動ミルで挽くようになった(写真④)。淹れる手順も、ミルやドリッパーについている利用法などを読みながら、自分なりの好みになるよう淹れ方を固めていった。この13年で「オレ流」はできあがっていった。

■好み判定表 ぼくは「コク」

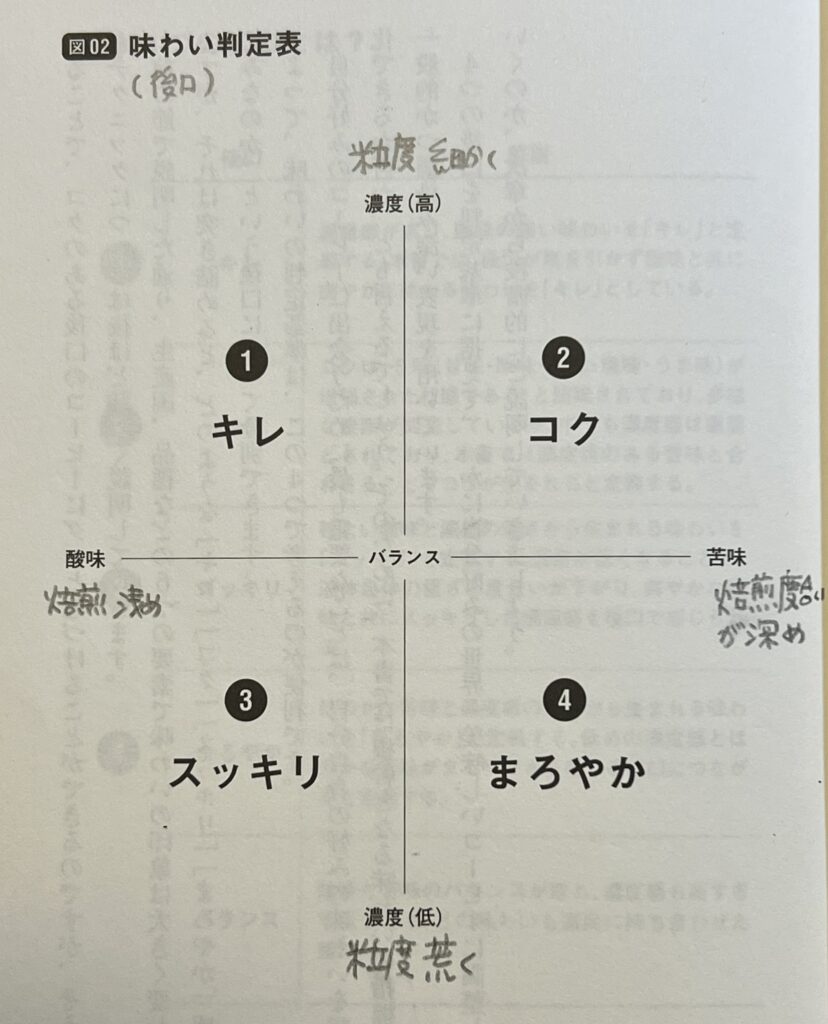

この本は、同じコーヒー好きでも、好みの味には大きな差があることを前提にしている。そのうえで「自分にあった最高の一杯を淹れよう」と書かれている。一番わかりやすかったのは「味わい判定表」(写真⑤)だった。

いわゆる4象限マトリクス分類である。横軸は左から「酸味(焙煎が浅め)から苦み(焙煎が深め)へ」。縦軸は上から「濃度高め(粒度が細かい)から濃度低め(粒度荒い)」。コーヒーの後口を「キレ」「コク」「スッキリ」「まろやか」に分類し、4つの象限に振り分けている。

ぼくは「濃く」て「苦い」のが好き。目指すべきは、このマトリックスの右上にある「コク」と確信できた。

■「オレ流」と違う指南 11項目も

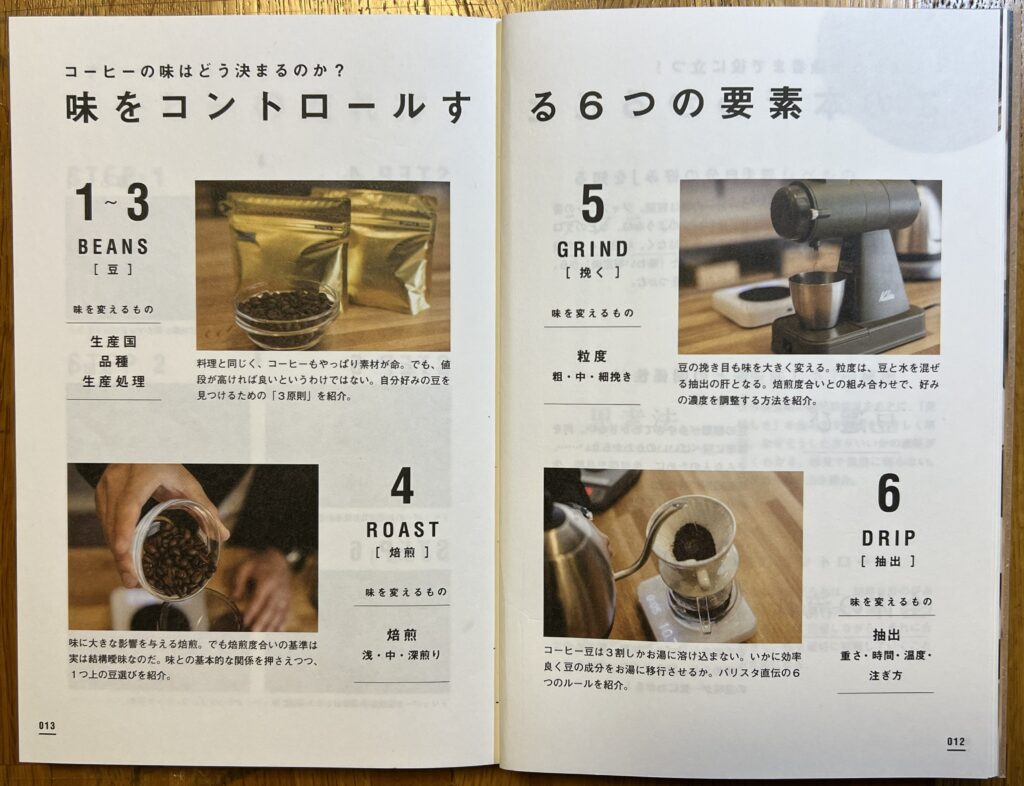

ところがである。好みの味は決まっても、そこに至る淹れ方の指南が「オレ流」といたるところで違っていくのに愕然とした。「味をコントロールする6つの要素」(写真⑥)に沿って指南を読みながら、オレ流と違うと気づいた点を書き出していったら11項目に達した。下記の文章は、項目番号の次が「オレ流」で、「⇒」の右側が本書の指南だ。

<豆を保管し、挽く>

①ブリキ缶へ移す ⇒ アルミ箔包装のまま

②常温で保管 ⇒ 冷蔵庫に/冷凍もあり

③電動ミルで十分 ⇒ 高級グラインダーを

(注)次の章で詳しく

<水とドリッパー>

④名古屋だから水道水 ⇒ ミネラル水を

⑤コク好きには円錐形 ⇒ 台形3穴か1穴を

(注)ドリッパーの種類には大きく分けて5種ある。ぼくはコクと求めてプラスチックの円錐形を使っている。しかし本は「濃い味を求めるなら陶器台形の3つ穴か1つ穴を」(P132)

<いざ抽出>

⑥蒸らしは20秒で十分 ⇒ 1分かけしっかりと

⑦ドームが最も大事 ⇒ 成否と無関係、均等に

(注)フィルター底の粉を蒸らすとき、豆が蒸されて中央で膨らんでくる「ドーム」づくりが最も大事と思ってきた(写真⑦)。でも本書は「抽出の成否には無関係。お湯が均等に行きわたるのが大事」(P154)

⑧湯は壁にはかけず ⇒ 壁にもしっかりと

(注) オレ流では、きれいなドームをつくり、しかも、お湯がフィルターの壁に直接触れないようにと全神経を注いできた。でも本書は「フィルターの壁にお湯が当たっても構いませんので、粉全体にお湯が行きわたることを意識して注いでください」(p165、写真⑧)

⑨30秒+1分+1分半 ⇒ 1分+1分+1~2分

(注)「蒸らしの1投目」「本抽出の2投目」「3投目」にかける時間。本書は「蒸らしと2投に1分ずつ、3投目は2分かけていい」(P163)

⑩ドリッパー不動 ⇒ 揺すって粉と湯を混ぜろ

⑪落ち切る前にやめる ⇒ 落ち切るまで待て

ほんとかいなと思いつつ②と⑥~⑪を試してみたら、数日後の朝、妻が飲みながら言った。「淹れ方、変えたの? いつもよりすっきりしている気がする。わたし、こっちが好き」。ぼくも雑味は減ったような気はする。でもきわめて感覚的に微妙で、自信はない。肝心の豆挽き機もドリッパーも変えていないから、半信半疑なのだ。

■「第一歩」のグラインダー 投資するか

オレ流と違う11の指南のうち、もっとも響いたのは③の「高級グラインダー購入のお勧め」だった。買ってきた焙煎豆を、家庭で挽いて粉にする機械である。ぼくは8年ほど前から電動ミルを使ってきた。セラミック製カッターが回転して挽くタイプである。

しかし本書によると、こうしたプロペラグラインダーは、挽いたあとの豆の粒の大きさにばらつきが大きく、雑味や後味の悪さにつながりやすい。そこでこう勧める。

コーヒーは非常にシンプルな飲み物です。水とコーヒー豆だけなのですが、グラインダーが生み出す粒度分布の差が、味わいに劇的な差をもたらします。良いグラインダーを買うことが美味しいコーヒーへの第一歩です。ですので、ぜひグラインダーには惜しまず投資をしていただければと思います。

(p110)

筆者が本で勧めるカリタの「最高峰」(写真⑩)は、ネットで見ると4万5千円ほどしている。ぼくがいま使っているミルもカリタ製だが、1万数千円だ。ワインの世界であれば、温度管理を徹底するため、家庭用の高級セラー購入を検討するのと似ているかもしれない。そば打ちなら、そばを切るための包丁選びに相当するのだろうか―。

この本、ぼく流とは違う指南ばかりだったけれど、読み終えたいま、上質なコクと余韻が頭に残っている。「劇的な差」を求め「投資」するか、いまのままで満足するか―。しばらくは、いろんな淹れ方をして違いを探りつつ悩んでみよう。それもまた自宅コーヒーの愉しみのひとつに違いない。