若者たちが抱く違和感に救い

高齢化が進んだ近未来では、75歳以上の自死を行政が支援する制度が始まっている―。役所が明るく宣伝し、老人も気軽に応募する様が不気味で、いつかこんな日がくるのではと怖くなった。でも倍賞千恵子が扮する78歳独居女性の孤独と寄る辺なさには、演技を越えた”素の力”があり、若者たちが違和感を抱き始める展開にも救いを感じた。こんな社会にしてはならないという強いメッセージも受け取った。

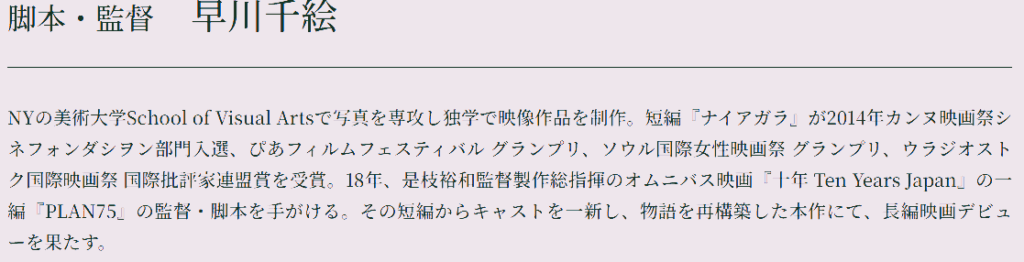

(監督・脚本=早川千絵、2022年6月公開)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

<注> この印象記はネタバレを含んでいます。すこしでも気になる方は映画を先にご覧になってからお読みください。

■公開時は敬遠 73歳になり「観なきゃ」

2年前に公開されたときは、設定があまりに重すぎるとおののき、映画館へ行くのを敬遠した。でもことし6月、ぼくの年齢が「75」にあと2年に迫ったのと同時に、NHKがBSでテレビ放映した。気になって録画はした。

その後に読んだのが永田和宏著の『人生後半にこそ読みたい秀歌』だった。あらためて「老いと死」についてじっくり考え、やはりこの映画はマストだと思い直し9月2日に録画を観たのだった。

■行政が「自死」支援 10万円の一時金も

映画で描かれる架空の制度<PLAN75>はこんな骨格だ。

- 満75歳以上になれば、病気になっていなくても自分の意志で「死」を選択でき、行政はそれを支援する

- 申請者が苦しまないで死ぬことができる専用施設を役所が用意し、死後の遺品整理も行政が行う

- 申請者には10万円が支給され、使い道は自由

- ほかの人と同じ日の死と埋葬を希望すれば、焼却も埋葬も費用を負担しなくてよい

- 死ぬ前日までサポート職員と電話で話ができ、気持ちを整えることができる。ただし1日に1回、15分まで。

映画は最初、この制度が老人福祉サービスのひとつにすぎないかのように淡々と関係者の業務を描いていく。役所はもちろん、老人の多くも受け入れやむなしのムードが広がっている。画面に流れる自然さがなんとも不気味だった。これは将来、本当にありうるのかもしれない、と。

■広がる不寛容 早川監督の問題提起

脚本は監督の早川千絵氏(46)がみずから書いた。公式サイトで早川氏は、近年の日本で起きている次の事象を動機に挙げている。

・2000年半ば以降の自己責任という言葉。弱者を叩く空気が広がっていった。

・2016年の障害者施設襲撃事件。社会に役に立たない人間は生きる価値がないという考えは犯人だけのものではないのではないか。

・政治家や著名人の(高齢者への)差別的な発言

そのうえでこう言い切っている。

- 人々の「不寛容」が加速していけば<プランN75>のような制度は生まれ得るとのではないかとの危機感がありました。そんな未来は迎えたくないという想いが、この映画をつくる原動力になりました。

- (公式サイトから)

■「尊厳死」「安楽死」との違い

この映画を観ながら、ぼくは「尊厳死」と「安楽死」という2語を浮かべていた。定義をネット上で探すと―

尊厳死

自分の病気が治る見込みがなく死期が迫ってきたときに、延命治療を断るという死のありかた

延命治療を中止するだけでなく、痛みや苦痛などを取り除いて安らかな最後を迎えたいと願っている人が少なくない

(日本尊厳死協会HPの「目的」から)

安楽死

死期が迫っている患者に耐え難い肉体的苦痛があり、患者が「早く逝かせてほしい」との意思を持っている場合に、医師が積極的な医療行為で患者を死なせること

日本では患者を安楽死させた事件では、いずれも医師の有罪判決が確定している。欧米などでは、この安楽死を合法的に認めている国・州があるが、日本尊厳死協会は安楽死を支持していない。

(同上「リビング・ウィル」から)

映画が描く架空の制度<PLAN75>は、次の2点が尊厳死や安楽死と大きく異なる。

・75歳以上の「自死」を「行政が支援」し金銭援助もある

・「健康であっても」申請できる

つまり<PLAN75>は、いまの日本では許されていない安楽死の「はるか先」のディストピアだ。でも次のような事態が進むと「はるか先」とはいえない気がする。

・医療と介護の制度崩壊が進んでしまい、老人の数を減らすしか策がないという判断に社会が追い込まれていく。

・欧州(スイスやオランダなど)のように日本も安楽死を合法化する

・将来に希望がもてない高齢者が増え、多くが「自分の死に時くらい自分で決めたい」と望むようになってしまう

こうした懸念があるからだろう。ぼくは「いつかこんな日がくるかもしれない」と思いながら、映画の展開を追っていった。

■「さくら」の声 「蘭子」の目

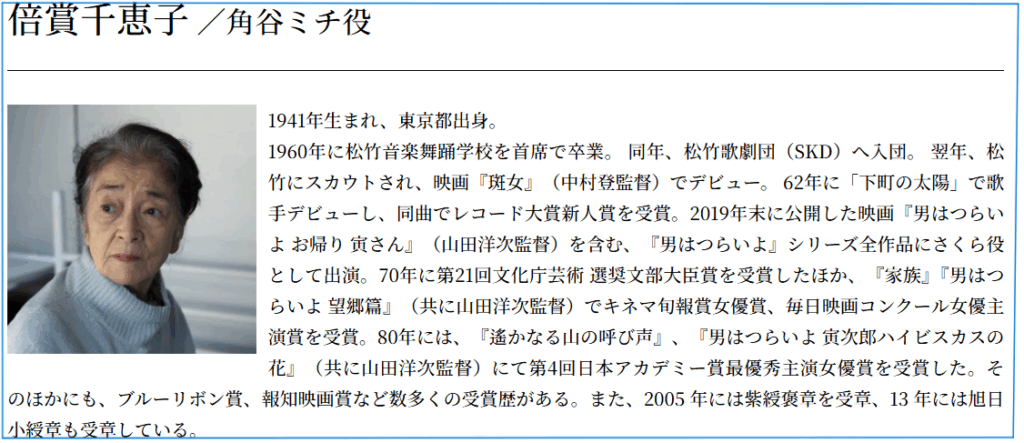

圧巻の倍賞千恵子 素の向こうに情感

映画の主人公は78歳の角谷ミチ。夫と死別し、ひとりつましく暮らしているが、ホテルの客室清掃の仕事を突然解雇されてしまう。次の仕事は見つからない。それでも生活保護は断り、なんとか自力で生きようという健気さは保っている。

しかし親友が自室で孤独死し、自分が住む団地の部屋も出ざるを得なくなってくる。老いと将来不安が心身にのしかかり、やむなく<PLAN75>への申請を検討し始める。

このミチ役を演じる倍賞千恵子が圧巻だ。1941年生まれなので、撮影時すでに80歳。ミチの仕草が暗くなり、動きも鈍くなっていくあたりの痛々しさは、女優が生身の”素”までみんなさらけ出しているから、こちらも感じるのだろう。

それでもなおぼくは、『男はつらいよ』の「さくら」の兄想いの心情も画面から感じていた。高倉健と組んだ『幸せの黄色いハンカチ』『駅 STATION』『遥かなる山の呼び声』での成熟した女性の情感も。それに、なんといっても、あの声のやさしさと思いやりの余韻は、変わっていない。

眼の底に揺れる光 河合優実の存在感

河合優実の演技にも惹きつけられた。<PLAN75>の申請者に定期的に電話をして話を聴いてあげるサポート職員の役だ。角谷ミチ(倍賞千恵子)の家に電話をし、彼女が死ぬ予定の前の日まで、何度も話をすることになる。

少しずつ情が移り、ミチの求めに応じ、規則を破って直接会ったりもする。死の前日の最後の電話では、マニュアルに沿って事務的な連絡をするときには、涙声になっていた。

倍賞の声をほめるシーンがいい。素直に「いい声ですね」と。最後の最後に倍賞が、言葉をゆっくりとかみしめながら「ありがとう」と言って頭を下げる場面にもジーンとくる。河合の目の奥に揺らぐ光のなんと多弁なことか。

河合優美はいま、NHKの朝ドラ『あんぱん』で蘭子を演じていて、目の表現力にも磨きがかかっているように感じる。

細部の力があぶり出す <PLAN>の冷たさ

「さくら」の声と「蘭子」の目…。このふたつの力が、なにげないけれど実はとても大事な映画の細部を支えているのだ。そんな細部がいくつもより合わさって、制度<PLAN75>の根幹にある冷たさと非人間性をあぶり出している。こんな制度がまかり通る社会にしてはならない―。映画のメッセージをぼくはしっかりと受け取った。

/IMG_65171-scaled-e1602333320569-640x360.jpg)

/IMG_7259-640x360.jpg)