個人と組織 増すあつれき 加速する展開

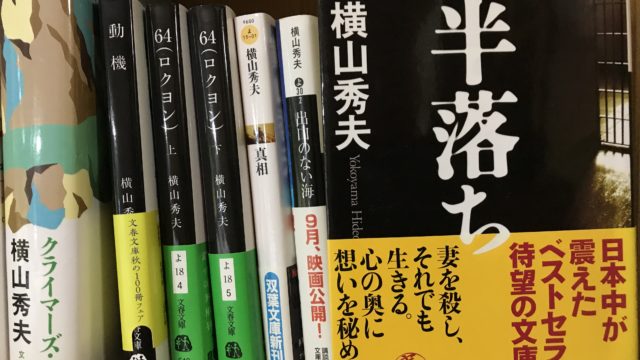

(文春文庫、初刊は2012年10月)

舞台は筆者の警察小説によく出てくるD県警、軸になるのは1964年の誘拐事件である。未解決に終わったが、県警内ではずっと「64」の符丁で呼ばれてきたことから、本の題名にもなっている。

織り込まれているテーマや動機はいくつもあって、しかも複雑に絡み合っている。読み手は頭の中を懸命に整理しながら、登場人物たちの熱情や辛い記憶を追いかけていくことになる。

刑事の性(さが)や競争心、刑事部と警務部のあつれき、キャリアとノンキャリア、警察とメディア…。警察組織にまつわるこうした対立関係は、これまでの作品でも何度か出てきたが、今作品では重層度を増している。

さらにそこに、心を閉じてしまってのひきこもりや失踪がからんでくる。こちらは、組織や家族との関係の中で生じた個人の心のあり様である。

筆者はラストに至っても明快な形での「解決」を提示していない。64事件でしくじったことで苦しみ閉じこもったままの捜査関係者も、主人公の娘も言葉を発していないからだ。

しかしそれでもぼくは、読み終えて、かすかな希望を感じることができた。前向きな気持ちも残った。そうか、筆者の思いはそこにあるのか。

4歳下の元記者 書けない時期も? 応援したい

この筆者、横山秀夫はとても気になる人気作家のひとりだ。元新聞記者で年齢も4歳ほど下なので、同じ世代の活躍を応援したい気持ちもある。ぼくの雑記帳『爛熟は我に在り』で確かめると以下の順に読んできた。

かすかな記憶によれば、筆者は体調を崩してしまって書けなかった年月が何年間か続いたと新聞記事で読んだ。そうしたつらい体験を経ての、この長編なのではないか。書けなかった時の苦しさがにじみ出ている気がする。