18の春 初めての栄 ブロンズとの出会い

(「中日ビルの思い出」を依頼されて)

(注) 中日ビルを50年前に設計施工したT社のOBから2019年春、解体前に「中日ビルの思い出」という文集を関係者で作りたい、と依頼されて書いた文章です。

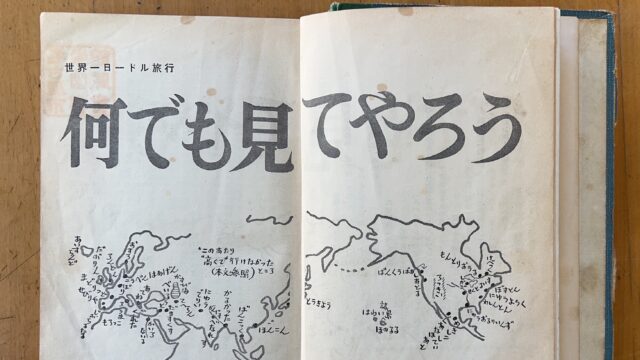

わたしは昭和27年に京都府舞鶴市で生まれ、高校まで育った。高3の夏に観た大阪万博に触発されて「建築家になろう」と進学先に建築学科を選び、翌年の昭和46年春に学生として名古屋に出てきた。

入学後の最初の日曜日、まずは街の真ん中に行ってみようと下宿前から栄行きバスに乗ると、終着はバスターミナルだった。広場の北向こうにテレビ塔がしゃきっと立っていた。そして東側には、中日ビルがどーんと横たわっていたのである。これがわたしの中日ビルとの出会いだった

そのときの印象を、いま言葉に残せるほどはっきりと覚えているわけではない。ただブロンズ色のソーラースクリーンを全身にまとった外観は、田舎育ちの18歳の目にも、大人っぽさと知性を感じさせた。その日は愛知県美術館や文化講堂(ともにその後建て替え)も見て回り、名古屋に来てよかったと思った記憶がある。東京も大阪も知らないわたしには、栄の街は、わくわくできる初の都心空間であった。

それから7年後、社会人になる時に、なんと、このビルを所有する新聞社に「記者」として入社することになる。さらに60歳前になって、こんどは中日ビル建て替えに「施主」として携わることになった。さらにもうひとつ、栄に初めて着いた場所、バスターミナルの移設後の暫定利用事業にまでかかわっている。不思議な縁とめぐりあわせである。ほんと人生って、何がおこるかわからない。

「せっかく建築を勉強して、なんでブンヤなの? 」。新聞社に入った後、何度もこう尋ねられた。もともと大学では設計志望だったが、建築史や評論も大好きだったのでダメもとで新聞社に応募し、面接で「建築・都市の専門記者になりたい」と大見えを切ったら、受かってしまった。記者生活を始めたら政治経済や事件事故、スポーツを現場で見て伝えることががぜん面白くなり、「建築を書く」ことへのこだわりは急速に薄れていった。なのに、新聞編集にどっぷりつかって還暦も迫った平成22年、新聞社の幹部に呼ばれてこう命じられたのである。

「お前さん、大学は建築だったよね? 社有不動産の維持や活用をやってくれ。最大の仕事は中日ビルの建て替えだ。楽に10年はかかるだろうけど」。 こうして中日ビルに向き合って、9年が過ぎた。劇場まで内包した巨大複合ビルの建て替えだから、難問が次から次へ出てきた。思いつくまま列挙すると―。 (中略)

こうした難題がいくつも重なり悩んでいるとき、中日ビル史を開いて先人の苦労をたどると、すこし落ち着くことができた。新聞社の先輩幹部は60年前、劇場つき巨大ビルの建設を決断し、年間売上高の半分を投じた。T社の皆さんは手触り感濃厚なデザインをいくつも編み出し、建物に魂があるがごとく精魂を注いで造り込み、最長無災害記録まで達成されていた。その際にも大きな悩みを伴っただろうが、53年にわたって愛されたことで苦労は報われてきただろう。

たとえば外壁のソーラースクリーンとマリオンの組み合わせは、ビル外観に決定的な印象を残し、多くの市民の記憶の中にいまも住み着いている。中日劇場で宝塚ショーやレ・ミゼラブルを観たファンの多くは、いま目をつむると、客席両脇の壁に埋め込まれた木片の凹凸と色合いも思い出すだろう。1階ロビーの天井モザイク画「夜空の饗宴」や屋上回転展望レストランは、携帯電話がなかった時代の出会いと別れをいったい何組、目撃しただろうか。

いくつかの重要なプロセスを経て、新ビルの設計施工もまたT社にお願いする運びとなった。OBの皆さんが今回書かれた文章の一部を事前に読ませていただくと、当時の熱に触れるとともに、わが身の原点や思わぬ縁に思いをはせることができた。新ビル完成までまだ5年かかる。T社の現スタッフとともに、もろもろの思いを継承し、新しい歴史を紡いでいければと願っている。 (中日新聞社新中日ビル準備室長 団野誠)