花と鳥 旬の肴 移ろいも艶やかに

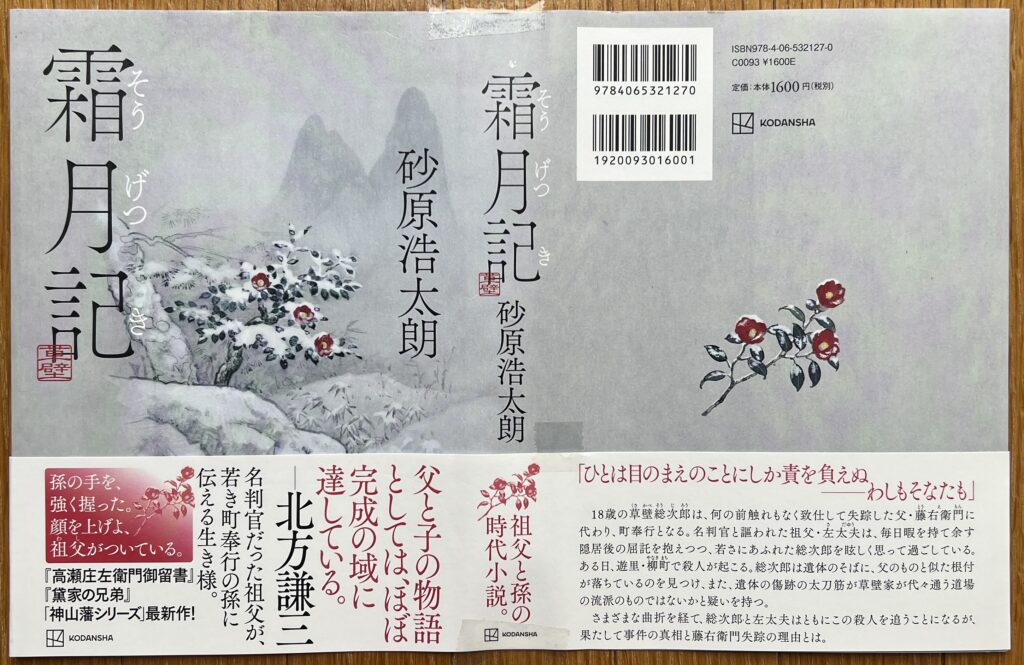

架空の神山藩を舞台にした時代小説の第3弾、こんどは3代の町奉行が主役だ。隠居した祖父、後を継いだもののとつぜん失踪した父、18歳で新奉行についた孫の3人がそれぞれ葛藤を抱えながら、殺人事件と裏に潜む不正に挑んでいく。初春から晩秋にかけての自然の移ろいも、花の色と香り、鳥の啼き声、飯屋の肴に透写されていく。文章のつややかさはさらなる高みに達している。

(講談社、2023年7月発刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■優秀と凡庸 親子の葛藤と成長

いまでは考えられないことだが、江戸時代の武家は、長男が家督だけでなく役職まで継いだ。この小説では、藩の司法をつかさどる町奉行という要職を親子3代が世襲していく。

まんなかの父は「優秀な親に比べ自分は凡庸」とさとっていたらしい。それが失踪の理由だったのか。祖父も「仕事にかまけ、子育てをないがしろにしてしまった」と悔恨が色濃い。

孫は藩校に通い剣術の稽古を積んできたが、奉行の経験はない。しかし祖父にも助けられながら、父の失踪の真実を求め、一人前に近づいていく。親子3代の「成長物語」でもある。

これらは現代にも通じるテーマだろう。小説は終始、祖父と孫の視線から描かれて進む。まんなかの父は最後まで、祖父と孫の目線の中でしか出てこないが、それゆえ、父の生真面目さと葛藤の深さは深く伝わってくる気がする。

■神山藩第3弾 違う人物 似た匂い

砂原浩太朗氏の著作を読むのは3冊目だ。架空の神山藩が舞台。前の2作のタイトルと、印象記にぼく自身がつけた見出しはこんな具合だった。

『高瀬庄左衛門御留書』(2021年1月)

村回りの絵筆 老武士の実直 美しきオマージュ

『黛家の兄弟』 (2022年1月)

覚醒する三男坊…端正な文章 巧みな伏線 前作に磨き

本作の舞台も神山藩だけれど、主人公は違う。脇役で重複する人物もいない。この小説の祖父も孫も”初対面”なのに、妙になつかしい感じがしたから不思議だ。

おそらく筆者が前2作で織り上げた「神山藩」の空気が濃密だからだ。師とあおぐ藤沢周平の「海坂藩」の水準に迫ろうとする作家魂を痛いほど感じる。

■移ろい映す花 難漢字にルビ

この物語で祖父は、繁華街にある老舗料亭の離れで気ままな隠居暮らしを満喫している。失踪するまでの父と孫の住まいは武家屋敷だ。どちらの庭も手入れがゆきとどいている。

主人公たちがひとり考え込んだり、客と話したりする場面に、部屋から見える花の様子がはさみこまれていく。さりげなく、さらっと。

目についたものを拾い書きしていくと、こんな花々がでてくる。(末尾の数字は掲載ページ)

<春>

赤や紫の躑躅(つつじ)が匂やかに 7

ひときわ目を惹く花蘇芳(はなずおう) 44

<梅雨>

花菖蒲(はなしょうぶ)が霧雨を浴びて 74

芍薬(しゃくやく)が白や薄い黄の花弁 79

<夏>

紫陽花(あじさい)がとりどりの花 105

あざやかに広がる木槿(むくげ) 136

小さな影が百日紅(さるすべり)の根方に 155

螢袋(ほたるぶくろ)が白い筒のような花 165

<秋>

中庭の桔梗が青紫の花弁を揺らして 202

ひとかたまりの竜胆(りんどう)が紫の花 265

花の名はほとんどが難しい漢字である。読むのにも書くのにも難儀する文字だけれど、そのぶん想起させるイメージは深くて多様だ。この小説では初出の時は右横にルビがふってあるから目にもつきやすい。

でも2度目からはルビはない。「躑躅」が13ページにルビなしで出てきたとき、ぼくは恥ずかしながら、読めなかった。初出を見落としたらしい。辞書をあたろうとしたが、画数が多すぎて面倒そうだ。ルビを探しながら後戻りしていったら、7ページに見つけた。なーんだ「つつじ」かよ、漢字はこんな難しかったのか—。

難漢字とルビの多用は前2作からなじみだ。砂原氏の文体の特色のひとつでもある。だから漢字とルビが醸し出す風情を味わっていくのも、この作家を読む愉しみになっている。

■さりげなく遠くから 鳥の啼き声

ときには、どこからか聞こえてくる鳥の啼き声も、さりげなくはさみ込んである。鳥の名前もやはり難漢字が多いから、ルビつきで登場してくる。

<春>

鶯(うぐいす)の囀(さえずり)り 8

雲雀(ひばり)とおぼしき啼き声 43

甲高い啼き声の鳶(とび) 60

<梅雨>

燕(つばめ)が一羽、庇の下を 78

ふいに時鳥(ほととぎす)とおぼしき 78

<夏>

鵯(ひよどり)の声が耳朶を叩く 113

海鵜(うみう)が一羽、水面に近い 126

黄鶲(きびたき)の啼き声が耳の奥を 150

<秋>

耳障りな鵙(もず)の啼き声と 210

尉鶲(じょうびたき)とおぼしき甲高い 241

松の梢から鶸(ひわ)のさえずりが 273

ここでも表記へのこだわりをひしひしと感じる。鳴き声は「啼き声」に統一している。その声色を「きゅっきゅ」とか「ピーッピーッ」といった擬音語で表すことはしない。音は読者の想像力にゆだねているのだろう。

■随所に飯屋 旬の肴(さかな)

もうひとつ、主人公たちが口にするつまみにも、季節の移ろいが多彩に出てくる。とくに一膳飯屋<荘>が出す、旬の肴(さかな)がいい。暖簾をくぐると、亭主が用意したものをすぐに出してくれる。こちらも季節にあわせて変えながら、こんな風に並んでいく。

<春>

鰆(さわら)の焼き物 35

<梅雨>

鯉あたりでさっぱり 86

ぬた和(あ)えの小鉢 86

<夏>

湯漬けの上に甘鯛(あまだい) 114

鰺(あじ)の塩焼きと香の物 133

太刀魚(たちうお)を揚げもの 142

胡瓜(きゅうり)の酢の物 159

蛸(たこ)の足をぶつ切り 191

<秋>

そろそろ鰍(いなだ)の出始め 192

焼いた真鯖(まさば) 197

日本酒党で居酒屋好きなら、このリストには舌なめずりするだろう。暖簾をくぐり亭主に目配せしてカウンターの端に座る。しばらくして小皿がひとつふたつ並び、盃をひとくち―。ああ、日本に生まれて本当に幸せ―。

■親子3代 魅惑のラスト

親子3代奉行の物語の結末は詳しくは記せない。でも題名の由来とラストのひとことは、言及してもネタバレにはならないだろう。筆者も許してくれるはずだ。

題名がなぜ『霜月記』なのか、ずっと気にしながら読んでいったが、腹に落ちる表現が出てこない。最後になって祖父・佐大夫の内面の声にこう出てきた。

——じき霜が下りてくる。

わし自身もまた、と思った。

「霜月」の読みは「しもつき」ではなく「そうげつ」。ここにもまた、作家の思いが凝縮されているのだろう。

息子と孫へ「旨い店 寄っていかぬか ?」

そして最後の最後、祖父の佐大夫が路上で、息子の藤右衛門と、孫の総次郎の顔を見つめて語りかける場面—

おもむろに唇をひらいた。自分でも思わぬことばが転がり出る。

「旨い店があってな——すこし寄っていかぬか」

ぼくはいま71歳で、40歳の息子と12歳の孫がいる。家督も世襲もない時代だけど、親子の機微は江戸時代とさほど変わっていないだろう。いつかぼくも、息子と孫をこんな風に誘える日がくるだろうか。