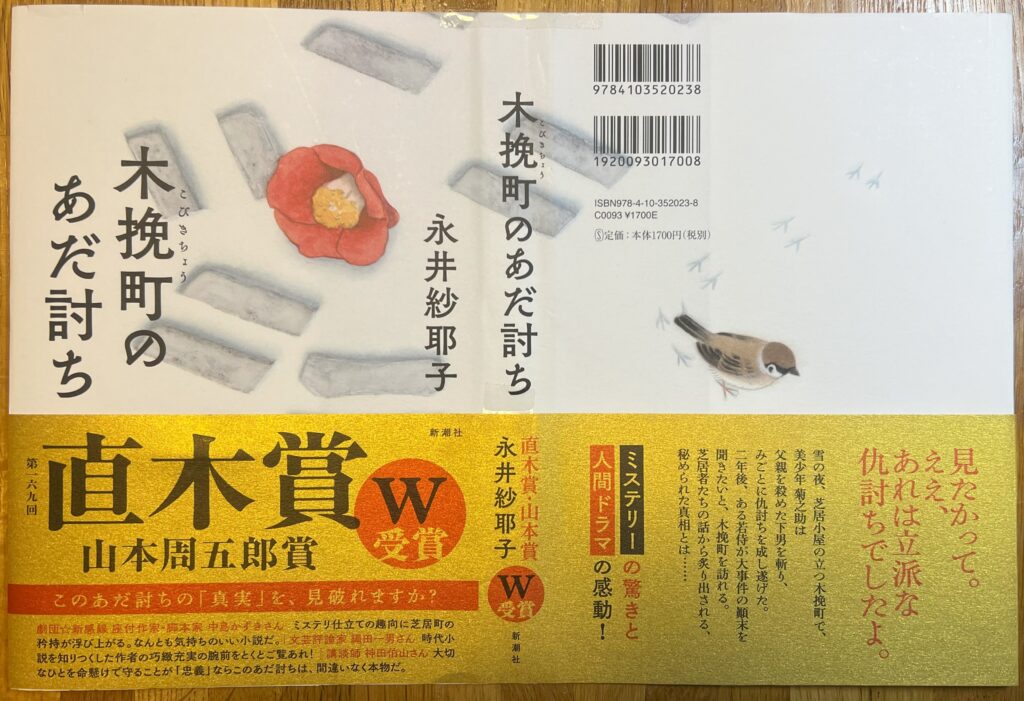

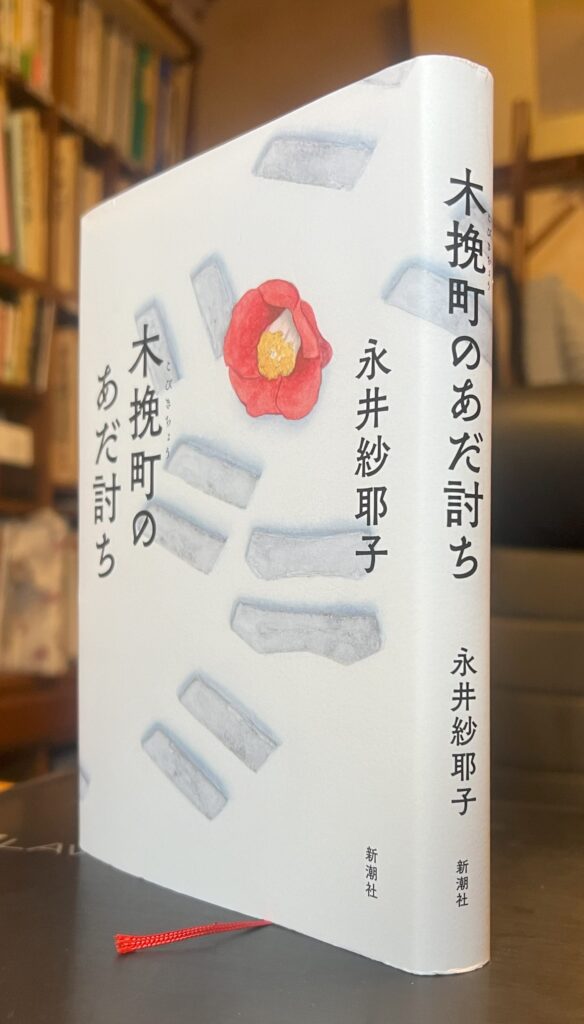

語り口の魔力 粋な物語 極上ミステリー

ああ、しあわせ、満たされる—。最後のページを閉じて目をつむると、つくづくそう思えてきて、うれしくなった。どんなにつらいことや挫折があっても、ひとって、こんなに優しくなれるのか—。語りことばに魔力があり、物語はおおきくて粋だ。しかも極上ミステリーの趣さえ満ちている。ほかに何を求めようか。

(新潮社、発行2023年1月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■語りにリズム 聴く快楽

この小説の舞台「木挽(こびき)町」は、江戸で芝居小屋が集まっていた街だ。ある晩、芝居がはねた後に公衆の面前で「あだ討ち」事件が起きる。本望を遂げたのは「菊之助」という若侍、との瓦版記事が冒頭に掲げられる。

そのあとの本編は、あだ討ち事件を目撃した男の一人称の語りで始まる。そして別の目撃者、さらには菊之助と親しかった男女へと語りが連なっていく。だれもが芝居小屋で働くか、その家族たちだ。

かれらを訪ね語りを引き出しているのは、菊之助の国元から参勤交代で江戸へ出てきている18歳の若侍である。あだ討ちを成し遂げ帰郷した菊之助から文を預かっていて、その文には「事(あだ討ち)の次第や、そこもとの来したかなど語ってほしい」と書いてある。

まずうれしいのは「語りことば」が生き生きしていることだ。リズムがこきみよい。むずかしい単語なんて出てこない。こちらは「18歳の若侍」になりきって聴き、菊之助の苦悩に思いをめぐらしていける。語り手の「来しかた」にも思いをはせていける。

そう、極上の落語か講談を聴いている気分にさせてくれるのだ。芝居に寄り添い、小屋で暮らしている人たちの人情や心根がふわふわと舞い上がり、ぼくの心の底に降り積もっていくようだった。

■暮らしと芝居 挫折と風情

若侍が話を聴いてまわる相手はみな、なんらかの形で芝居にかかわっている。しかもだれもが、いまの居場所を見つけるまでに挫折を味わっている。

木戸芸者…吉原で生まれ幇間にはなれず

立師…御徒士の三男坊で指南番になれず

衣装係…母と死に別れ遺体焼き場で育つ

小道具係と妻…ひとり息子を病死させた

戯作者…旗本の次男坊で婿養子を断った

どの仕事も江戸の芝居小屋ならでは、だろう。どの挫折も、あの時代ならでは、だったろう。でも軽妙な語りを聴いて(読んで)いくと、当時の事情が腹にすとーんと落ちてきて、よくわかる。往時の風情も感じられる気がする。

語り口調はとても平易だ。しかし言及は広く深い。筆者の飽くなき興味と、とんでもない量の知識に支えられているのだろう。

■なぞ解き 絶妙のさじ加減

ネタバレにならないように—。時代小説で、その点にこんなに気を遣いながら印象記を書いたことはない気がする。なぜならこの本、文章の語り口調が極上の落語であると同時に、物語の全体は極上のミステリーでもあるからだ。

そのミステリーの趣は、読み進めていくと、少しずつ密度を増してくる。そのさじ加減がいかに絶妙だったかは、読み終わってうっとりと反芻している時にじわじわと沸きあがってきて、またまたうなってしまった。

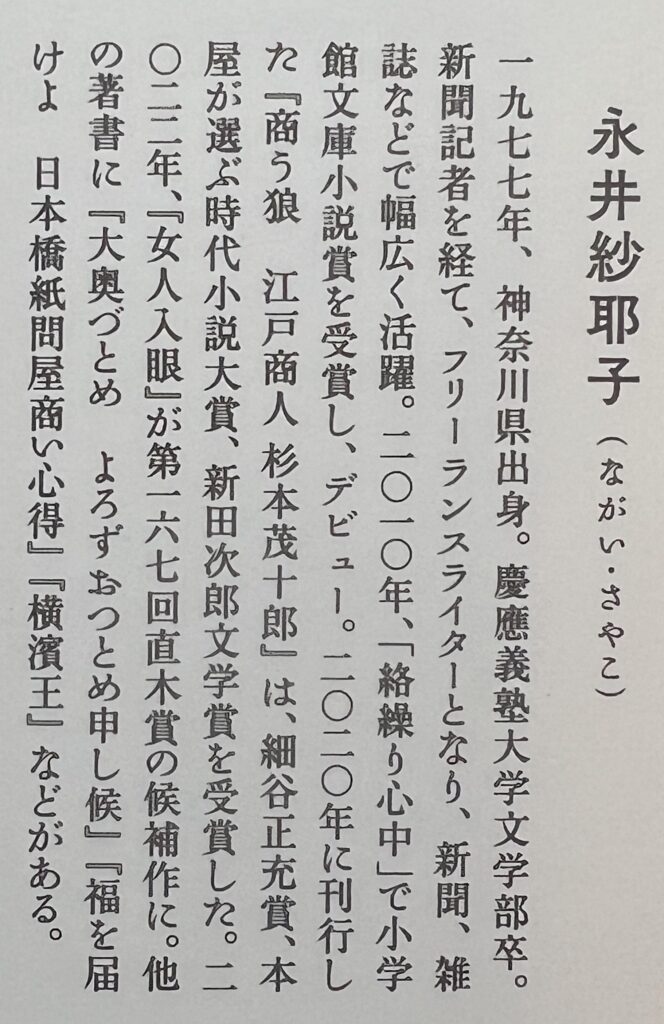

この作品は2023年の山本周五郎賞と169回直木賞を受賞した。ダブル受賞は、2004年の熊谷達也『邂逅の森』、2021年の佐藤究『テスカトリポカ』に続いて3作目だそうだ。この高い評価、さもありなん。

これ以上書いていると、もっと核心部、ネタバレ寸前まで踏み込んでしまいそうで怖い。続きは、読み終わった人とじっくり語り合ってみたい。