国文学の知識ふんだんに 手の込んだ教養小説

(講談社、2003年)

いやあ、手の込んだ長編小説だ。わかっていたつもりだけれど、作者の国文学の知識は半端じゃないとあらためて知らされた。それを論文ではなくて、小説仕立てにできるエネルギーも。通常の文学のレベルをはるかに超えている。教養文学といっていいのかもしれない。

ここで展開している、芭蕉の『奥の細道』は義経500回忌の旅、というのは本当なのだろうか。それとも作者の創作意欲のあらわれなのか。

じつは源氏物語には二系列あり、この小説の題名『輝く日の宮』という章があったのに削除されている、というのも作者の創造だろうか。それとも学説があるのだろうか。

恥ずかしながら、これらの疑問について判断できる材料をぼくは持っていない。そんな知識がなくても、小説そのものは展開が知的で、十分に楽しむことができた。

終わり方も意外で、ぼくにはなぜこうなるのか腑に落ちなかった。源氏の話をぼくがきちんと知らないからだろう。でも教え子の告白は面白かった。

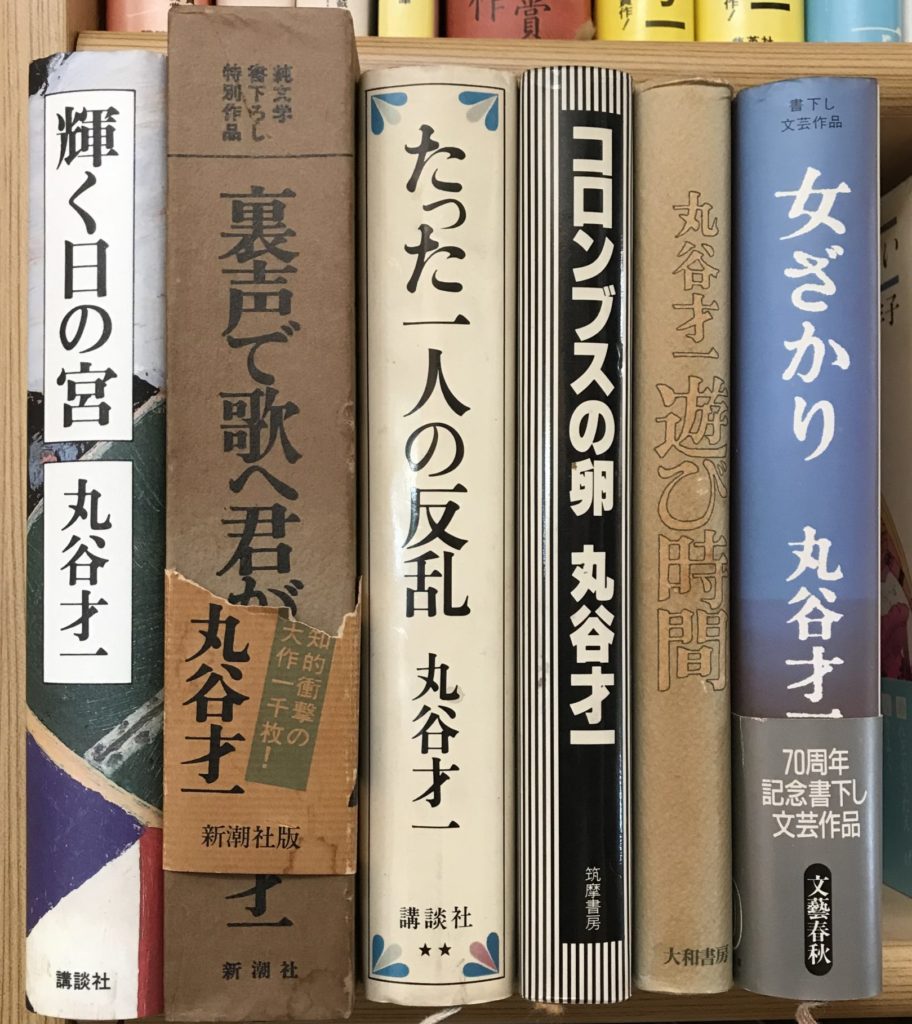

これまで読んできたこの作家の作品はみな、アカデミックでかつ水準が高く、ぼくには読み応えたっぷり。「裏声で歌へ君が代」「女ざかり」と並ぶ、丸谷三部作と勝手に位置づけたい。