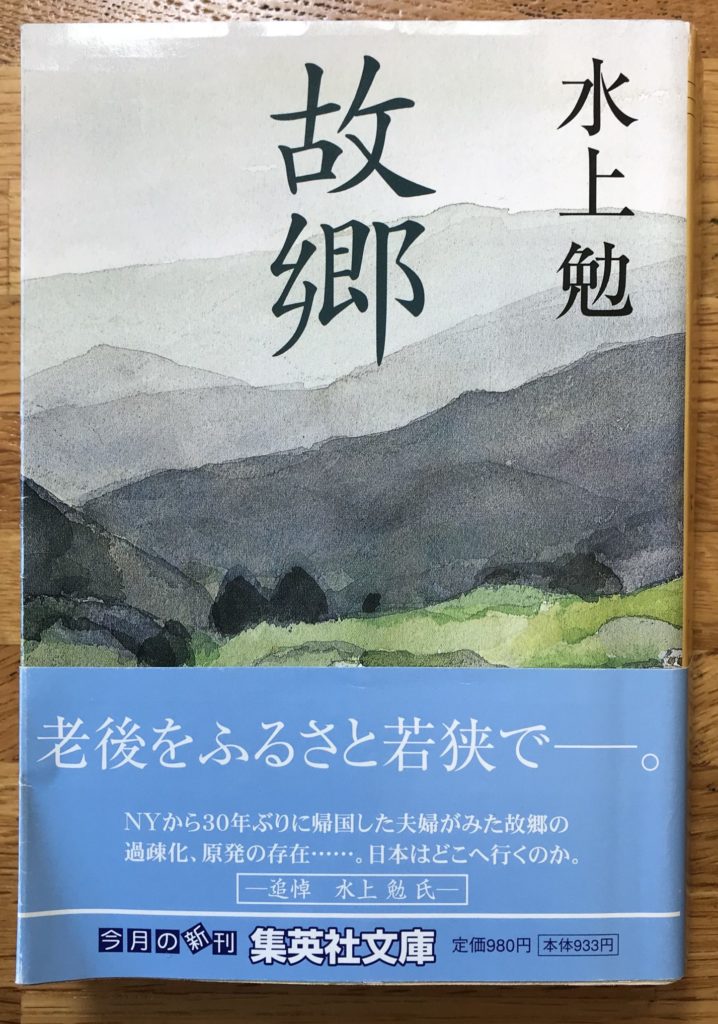

舞台は若狭 わかりすぎるほどわかる

(集英社文庫、初刊は1997年)

昭和61年の新聞連載小説である。筆者が出生の地、福井県高浜のはずれにある村を舞台に描いた。

若狭と丹後が出身地の夫婦が登場する。夫婦はニューヨークで成功し、余生は故郷でと帰国してきた。若狭出身の母と米国人の男性との子供も帰国を望む。かれらをタテ糸とすれば、村の人々の暮らしがヨコ軸になっている。

原発の立地によって、村の生活が変質してしまった様子や、都会の吸引力の大きさと衰退する村の対比も出てくる。

わかりすぎるほどわかる。ぼくの故郷である舞鶴は、高浜から山をはさんですぐ西側だ。ぼくが幼児から今日に至るまでに味わってきた故郷の変化と多くが重複して見える。

舞鶴は京都府にあり当時の知事の方針で原発の誘致はなかった。ぼくが育ったころはフィリピン妻もいなかった。それでも家の相続をめぐる慣習や葬式の挙げ方、村人たちのかかわり方の根っこは同じだ。

長い小説で、やや散漫なところもあったが、NY帰りの夫婦の年齢はぼくに近い。ぼくが父を亡くしたばかりということもあって、極めて距離の近い特別な小説になった。もちろん故郷はすでに心の中で思うものになっているが。