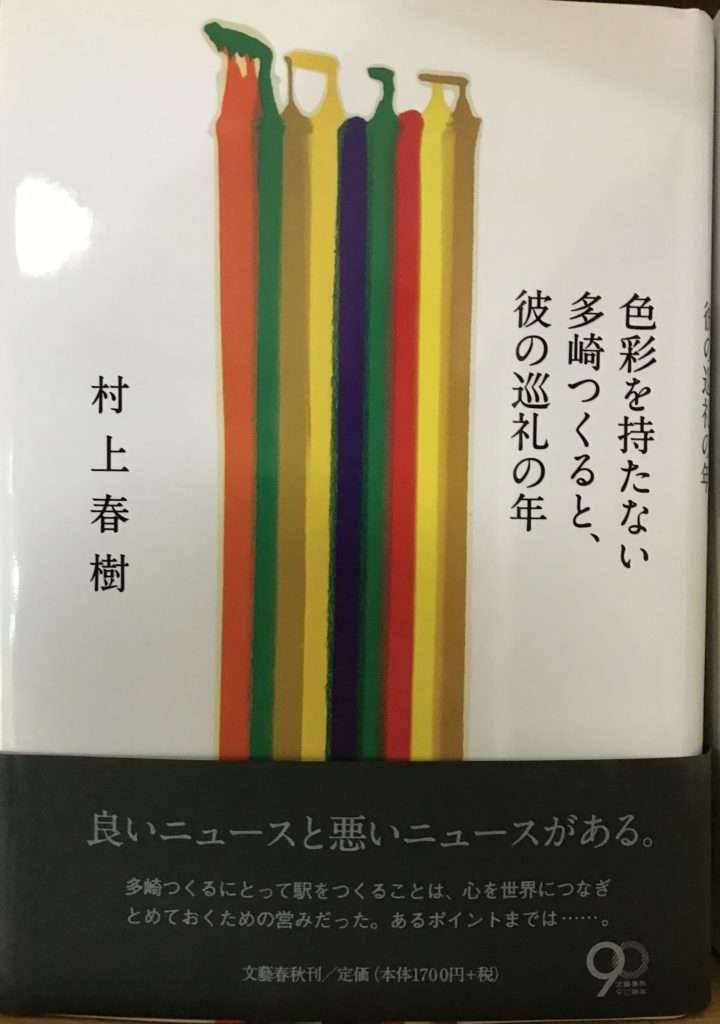

不均衡と隙間 平易な文章が埋めていく

(文芸春秋、2013年4月)

『1Q84』と同じように、内容がよく知れ渡る前に、新作がいきなりベストセラーになった。そのこと自体もニュースになった。著者の新作への社会の期待値の高さと言動への注目度を示している。

そのうえ今回は、名古屋の高校生5人のうち「色のない名前」のひとりが主人公だと新聞で知った。主人公は東京の大学へ行って疎外感を味わい、こころの傷の中身をさぐるため、仲間だった4人がいる名古屋への「巡礼の旅」に出る―。

名古屋在住40年、春樹ファンでもあるぼくはこの設定に驚き、読む気になった。

だから読む前は、てっきり名古屋が閉鎖的な街だとか大いなる田舎であるといった通説的な特性が、テーマのひとつとして浮かんでくるかもしれないと思っていた。でも読み進めたら、そうではなかった。

もちろん名古屋の街をある種の特殊な閉鎖空間としてとらえる言葉も出てくる。名古屋大学とか愛知県立芸大という大学名も出る。

ところが具体的な地名は出てこない。登場人物の名前もぼくは名古屋ではほとんどあったことがない。人物名がアカやクロやシロと記号のような名で出てくるところも、「ハルキ」ならでは意図的な世界構築であるのだろう。

閉鎖的という感覚とは逆の見方の表現もある。レクサス店しかり、セミナー会社しかり。このあたりは「現代」や「もうけ市場主義の経済優先志向」の代表であって、名古屋ではないだろう。

主人公が没頭する駅の話や、音楽、プールの泳ぎのことはやけに詳しい。新宿や渋谷についても詳しい。だけど名古屋の街の描写はほとんどない。

同級生のひとりは国際結婚をしてフィンランドに住み、陶器づくりに夫婦でいそしんでいる。最後に出てくるフィンランドの描写も名古屋とは無縁だ。名古屋を意識する感じは、ぼくの読後感からは消えていた。

もっと普遍的なことがテーマだろう。あえて言葉にすれば、青春やナイーブな心が本来持っている多様性はとてももろく、長くは続かない、多くの大人はそれを乗り越えて心のバランスをとっていく―。

不思議なアンバランスと隙間を、破綻のない平易な文章がつないでいく。読み手は、頭の中にそれぞれの想像力を立ち上げて「アンバランスと隙間」を埋めていく。なんか変な感じなのだけど、かといって強い違和感はなく、引き込まれていった。