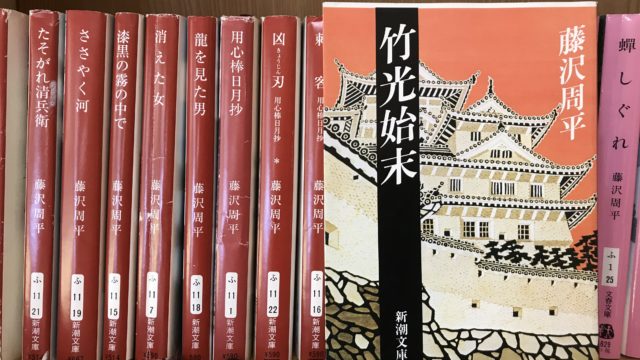

ひとの美と心は不変 江戸の橋を舞台に

(新潮文庫、初刊は1980年4月)

最後のページに、この作品が最初に世に出たのは昭和55年とある。ぼくが新聞社に入った2年後で、富山支局で記者生活を始めたころだ。

当時は藤沢周平という名も、時代小説という分野も知らなかった。社会人になる前に読んだ小説といえば、開高健か大江健三郎ぐらいだった。

いまこの作品を読み終えて、筆者は、34年も前にすでにこの円熟の技に達していたことに驚く。年月の流れに侵されることのない美意識や人の根源的な心のありようが、江戸時代の街文化の結節点、橋を舞台に表現されている。

ということは、本質的なところ、ぼくらの心の持ち様とか移ろいの仕方というものは、江戸のころとさほど変わっていないのだ。いや、変わりたくはないという心理の表れが時代小説ブームになっているのだろう。

藤沢周平、恐るべし。次は再び池波正太郎の名作へ向かおう。