ひとはみな 各自の深い井戸をもっている

(新潮社、2009年5月-2010年4月)

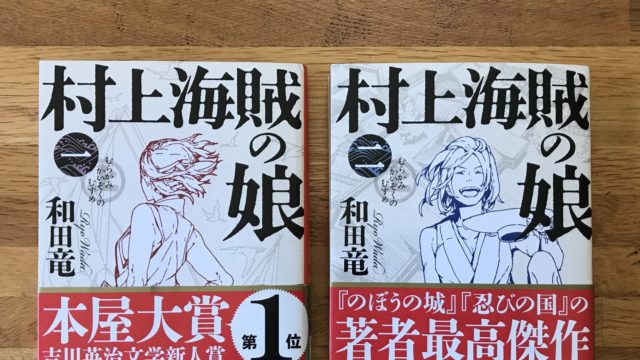

発売から7年もたってから手にした。長男の東京の家を訪ねた時、本棚にこの単行本が3冊並んでいたのを観たのがきっかけ。もともと大好きな作家だし、読みたいなあと思いつつ、長すぎると二の足を踏んでいた。

読み切るのにひと月半もかかったけれど、自分の想像力をずっと刺激され続け、この作家の創作意欲の底知れなさにおののく時間だった。

登場人物のひとりひとりについて、それまでの人生の道筋と造形をきっちりと書き込んである。当然ながら物語は長くなっていくのに、それほどくどさを感じることはなく表現に重複もない。

理屈っぽいところが続くと思えば、ごく日常的なできごとが起きて、次から次へと新たな物語を紡ぎだしていく。日本で実際に活動していたり、活動歴がある宗教団体とかコミューンを想起させる団体も登場し、現実とも非現実とも見極めがつきにくい世界へと導かれていく。

それらを伝えるためにたくさんのたとえや音楽が登場する。比喩は絶妙かつ多彩で、音楽は作曲家や曲名を知らなくても聴こえてくる気がする。そこに既視感や陳腐さを感じことがまずない。そのさじ加減の巧みさ、尺度の確かさが、この作家の文章の魅力であり、力なのだろう。

その向こうに、この作品で何を伝えたかったかという、もっと大きくて大事な哲学が控えている。それに言及できる知識も自信はぼくにはない。

ただこの長編世界に浸れたことで、ぼくの前にも後にも、膨大な数の生き方や価値観があって、それらはみな個別に深い井戸をもっているのだろうと想像できるようになった。この感覚はこれからの人生の選択肢を豊かにしてくれるだろうし、ひとつに拘泥しなくてもいいのだと思うようにもなれた。