秘境の瞳 ゆれる野心 「あこがれ」舞台

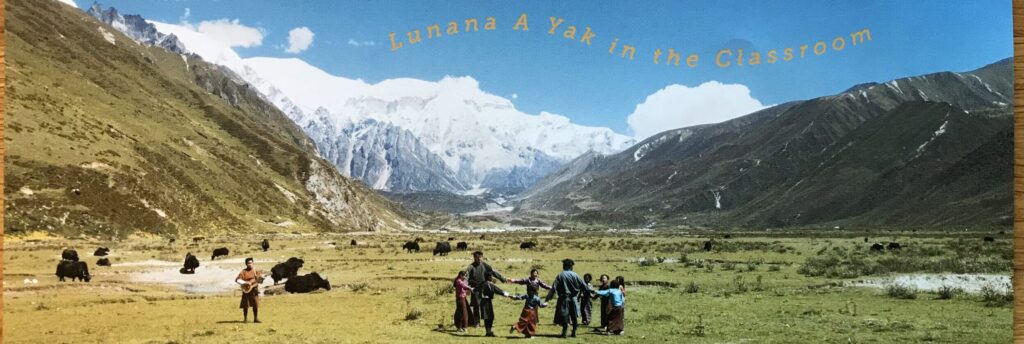

(パオ・チョニン・ドルジ監督・脚本、2019年制作、名演小劇場)

この国についてぼくは学生時代に近くを旅した時からあこがれを抱きつづけてきた。映画では、いまは教師だけど本当は国外で歌手になりたい青年が、標高4800mの秘境の学校にしぶしぶ赴任し、ヤクとともに生きる自然な暮らしや子どもたちの純真な瞳に触れていく。青年の変貌と美しい映像に心を奪われながらぼくは、訪れる機会を2度も逸してしまったことを何度も悔いていた。

■徒歩6日「世界一の僻地」

主人公のウゲンは首都ティンプーに住む若い教師だ。この国の制度なのだろうか、あと1年近くは教師を続けなければならないけど、それが終わればオーストラリアに移住して歌手になりたいと夢見ている。昼は民族衣装を着るが、夜はパブにでかけて仲間と酒を飲みギターをかき鳴らして歌っている。

ブータンは「第二次大戦後も鎖国を続けた伝統重視の国」という印象が強い。だがいま首都にはIT化やグローバリズムの波が入り込んでいる。ウゲンも好きな音楽を聴けるようにヘッドホンを片時も離さない現代っ子だが、ある日、秘境のルナナ村の学校へ赴任するように政府から命じられる。戻ったら豪州へ行けるだろうと軽い気分でバスに乗ってから話は動き出す。

バスは最初の1日だけだった。あとの6日は急な山道や沢登りばかり。ウゲンは歩き続けるのにも難儀する。だがブータン奥地の山河を映し出す映像は、期待をはるかに上回る美しさだ。

1週間かけて着いたルナナ村は「世界でいちばんの僻地」だった。標高4800mは富士山より千mも高い。人口56人。電気はわずかな太陽光発電だけで携帯はつながらない。こんな村まだあるのかと思う「ないないづくし」だ。

■先生は「未来」に触れられる

ウゲンが教える教室にも、ほこりだらけの机といすしかない。黒板もチョークもない。ノートも紙もない。ウゲンはもともと首都ティンプーでも「もっともやる気のない教師」だったから、初日から村長に「僕には無理、すぐに帰りたい」と泣きつく。

しかし子供たち9人が首を長くして彼を待っていた。みな純真で素直で愛くるしい。特にペムザムがすばらしい。日本なら小4ぐらいだろうか。瞳が澄み、きらめいている。利発でもある。この瞳と笑顔を観るだけでもこの映画は価値がある。

交わされる言葉にも魅かれた。ウゲンがとりあえず始めた最初の授業の自己紹介でこんなやり取りが出てくる。

ウゲン「きみは将来、何になりたいの?」

少 女「先生です」

ウゲン「どうして?」

少 女「先生は未来に触れることができるからです」

ここでの「未来」は子どもの可能性、さらには国の将来のことだろう。ブータンは国内総生産(Gross Domestic Product)ではなく国民総幸福量(Gross National Happiness)を尺度にし、教育を特に大事にしてきた。この「未来に触れる」という表現が映画のカギになる。ウゲン先生も「触れる」ことになるからだ。

登場人物たちは善人ばかり。村長は品格と知性を兼ね備えていて、ウゲンに無理強いはしない。初日に迎えにきて村の案内役もする若者も底抜けに人がいい。どのしぐさも土地と空気になじんでいて「演技」にはみえない。新聞記事によればウゲン以外は村の人たちが演じた。納得だ。

田舎の学校での先生と生徒たちとのつながりを描いた映画はいくつか思い浮かぶ。ぼくが観た日本作品では古くは『二十四の瞳』(1954年)、最近なら『天然コケッコー』(2007年)だろうか。共通しているのは、どの作品の子どもたちも純真であることだ。

■ヤクとの共生 慈しみの心

もうひとつの主役は家畜のヤクたちだろう。村人はミルクだけでなく糞も活用する。草をはむヤクたちを見下ろせる丘で、村の娘が民謡『ヤクに捧げる歌』を歌うシーンは、雄大な山岳風景に詩情と哀感が漂う。

さらにこの娘は、最年長ヤクを連れてきてウゲンに与え、ウゲンは教室の中で飼うことになる。もらったパンフで映画の原題が『LUNANA A Yak in the Classroom 』であることは知っていた。この場面でやっと「A Yak 」の意味がわかった。

こうしてウゲンは少しずつ村での生活になじみ、手ごたえや充実感も感じるようになっていく。もともと歌手志望だから『ヤクに捧げる歌』も娘の指導でうまく歌えるようになっていく。

後半ではヤクをめぐる村の伝説もいろいろと出てくる。ドルジ監督はヤクの存在に、人間の暮らしでいちばん大事なものは慈しみや助け合いではないか、という価値観を象徴させている気がする。

■国民の幸福度 若者の挑戦心

それでも冬が近づくと、村長はウゲンに「雪が降る前に村を去り、首都に戻りなさい」とウゲンに勧める。ウゲンは迷った末に戻ることを選ぶ。その際にこんなやりとりがある。

村 長「街に戻ってどうするのだい?」

ウゲン「外国へ行くつもりです」

村 長「どれくらい?」

ウゲン「たぶん一生」

村 長「この国は世界でいちばん幸せな国といわれているらしいが、君のような若者も出てくのか」

村長のこの言葉がこの映画の最大のエッセンスだろう。ドルジ監督はこの言葉で何を伝えているのだろうか。どんな時代もどこの国でも、元気な若者が、自国の伝統や文化のくびきから飛び出てみたいと夢みるのは止めがたい―。そんな考えだとぼくは受け取った。

いまのブータンが抱える問題ともからんでいるのだろう。現状をよく知らないから、肯定的か否定的かさえぼくにはわからない。ただヒントは、ラストシーンにあると思う。ネタバレになるからこれ以上は書けないけれど、海外で歌手になる夢の一歩手前まできたウゲンがとった行動からどう感じるかだろう。

ぼくは「ブータンがブータンであることの独自性を忘れずに新しいことに挑戦していこう」というメッセージだと感じた。この青年と、あの村の子どもたちの「その後」を描いた続編を観たい。

■行きたくて行けなかった国

ぼくは20歳だった1973(昭和48)年、大学の2年と3年の間に1年休学して、欧州→中近東→アジアへと一人旅をした。10月から12月にはインドとネパールの主要都市に4-6日ずつ滞在しながら放浪していた。

このときカトマンズやカルカッタは訪れた。ブータンにも強く魅かれたが行けなかった。旅のお金も時間もなくなりかけていた。当時のブータンはまだ観光制限が厳しく、ぼくのようなバックパッカーの入国は認めていなかったかもしれない。

次のチャンスは1998年8月から3年間のバンコク特派員時代だった。ブータンはGNHを掲げ独自の国づくりを進めていたから「幸福の国」を取材したかった。ラオスの旧都ルアンパバーンを訪れた時に「古き良き日本とはこういう豊かさかも」と思えたので、ブータンならもっと親近感を得られるだろうという期待もあった。

バンコクからはミャンマーやバングラデシュ、インド、ネパールにも取材で何度か出張していた。その途中にブータンにも立ち寄れそうな機会は何度かあった。しかし十分な滞在日数を確保できそうもなかったり、バンコクを発つ前にはブータン大使館から報道ビザをもらえそうもなかったりして、3年の任期は終わった。

2011年の東日本大震災の後に、第5代ワンチュク国王が来日された。結婚したばかりの王妃と一緒だった。震災後初の国賓である。日本人とほぼ同じ顔つきで、言動には親日感があふれていた。聡明さがにじみ出た笑顔と物腰が大好きになった。ぼくの「あこがれ」が復活し、学生と特派員時代ともに訪問できなかったことを悔んだのを覚えている。

そしてこの映画がアカデミー賞国際長編映画賞など数々の賞を受賞して話題になった時、一日でも早く観たいと願った。名古屋での公開2日目に実際に観ることができ、案の定、あのとき出張の機会を逃した悔いをふたたび感じたのだった。

■コロナ禍 対極の世界

この映画を観たのは4月25日の日曜日の午後だった。愛知県にはコロナ禍で蔓延防止等重点措置が出されていて、名演小劇場の観客はマスク姿の20人ほどだった。40歳以上が大半で、ほぼ半分が女性だった。

まる1日後にこの文章を書いている。目をつむるとルナナ村の学校の様子や少女ぺムザムの瞳、ヤクの黒い体、周辺の山々が浮かぶ。哀愁ある民謡も耳に残っている。「世界でいちばんの僻地」の暮らしと美しい画面は、コロナで押しつぶされそうな都会生活とは対極の世界だった。

/IMG_7254-scaled-e1602331944881-640x360.jpg)

/200910-映画パンフ-scaled-e1602333444977-640x360.jpg)

/IMG_6869-scaled-e1602332921115-640x360.jpg)

/IMG_65171-scaled-e1602333320569-640x360.jpg)