痛々しさ名演 心象を幻想に アルツに新薬

(フロリアン・ゼレール監督、公開2021年5月、ミッドランドスクエア)

ロンドンのフラットで暮らす81歳の英国老人は認知症を患って人格が壊れつつあり、心配する長女や介護人とすぐ衝突してしまう。現実の場面と老人だけが見る幻想とが入り混じって進み、親子の信頼が無残に砕け、長女が思い悩む様は痛々しい。たまたま2日前にアルツハイマー病新薬が米国で20年ぶりに承認されて、その製薬会社株が急騰しており、この病の深刻さは世界共通なのだとあらためて感じた。

■舞台劇をホプキンスに「当て書き」

この映画のもとが舞台劇だったことは新聞評で事前に読んでいた。世界各国で大当たりとなり、日本でも橋爪功の主演で話題になったらしい。

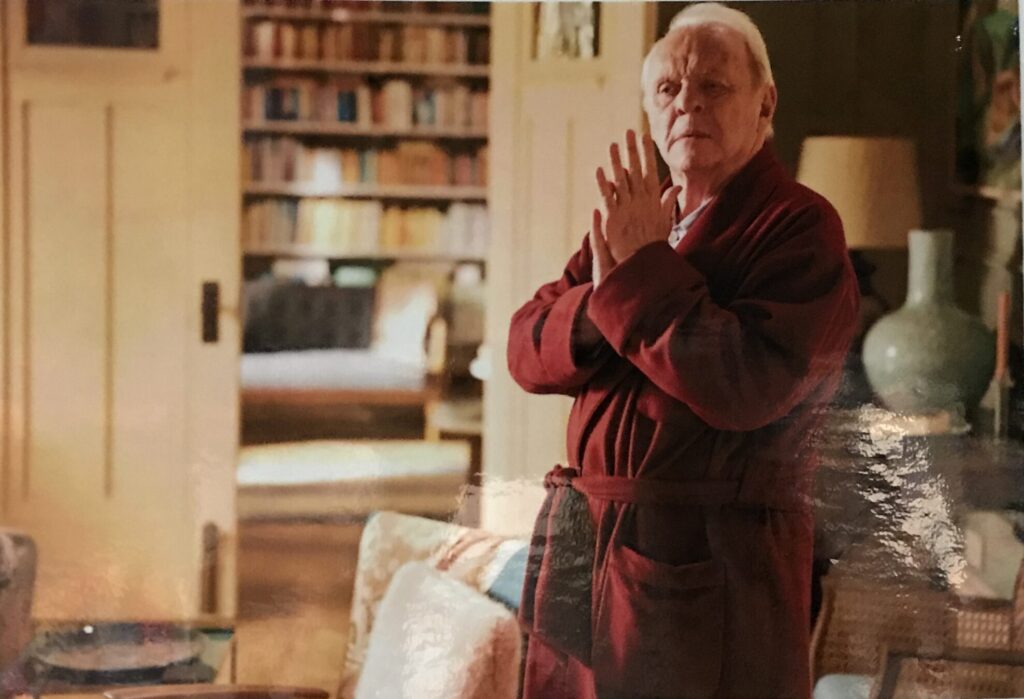

その戯曲を書いたフランス人作家ゼレールが映画の監督もつとめた。老人役を81歳の英国人のアンソニー・ホプキンスが演じることを先に決め、脚本の場所や年齢を書き換えた。この手法を「当て書き」と呼ぶことも記事で知った。

となると映画は、テーマや筋は観客の多くがわかった上で観ると想定して制作されたはず。ならば映画の焦点は、主役たちが舞台とどう違う演技をするか、映画にしかできない画面構成は何かだと思いつつ劇場にでかけた。舞台を観てなくても理解できるだろうかという懸念も抱きながら。

■圧巻の演技 現実と幻想の戸惑いこそ主題

その予想と懸念は当たっていた。役名まで”当て書き”された「老人アンソニー」役のホプキンスは存在感だけでも圧巻だった。

長女アンを演じたオリヴィア・コールマンも、愛する父が崩れ自分につらく当たるのに耐えながら、自分の人生とのバランスのとり方に迷う複雑な娘心がぼくにも伝わってきた。

もうひとつの焦点の画面構成には正直、大いに戸惑った。始まってしばらくすると、さきほどまでと辻褄があわない場面が何度も出てくる。その画面がどんな状況かの説明はない。

どうやらこれはアンソニーだけが脳内で観ている幻想シーンらしいと、しだいにわかってくる。長女アンの幻想かと思われる、きわどい場面もあり、混乱は深まるばかりだった。舞台では幻想場面をどう観客に伝えたのだろう。

映画を観終わってこうも考える。こうした画面が観客にももたらす混乱や戸惑いが実は、認知症においては、患者本人や家族が抱く心象風景そのものなのだと映画は伝えているのかもしれない。この戸惑いこそが、映画版における本質だったのではないだろうか。

■「フラット」も主役?

この映画を観た後、すぐ外の廊下に掲示してあったチラシや写真を見ていたら「当館スタッフが書きました」という文章を見つけた。

この映画において、アンソニーとアンのもうひとりの家族といえる存在がいる。劇中でアンソニーが「私のフラット」と呼ぶ、彼らが住む部屋だ。

英国でいう「フラット」は日本ではマンションにあたる。この映画のカメラはフラットからほとんど出ない。外部が映る場面ではアンしか出てこない。住宅街を歩いたり、父が好きなチキンを肉屋で買ったり、老人ホームを立ち去るところぐらいだ。

フラットでのシーンは場面に応じて、色調やインテリアの感じが微妙に異なっていく。アンソニーの心情を反映しているのだろう。舞台劇でも同じ工夫がされていて、そのまま映画でも生かされたのかもしれない。

■『羊たちの沈黙』のレスター博士

アンソニー・ホプキンスの迫真の演技を観ていてぼくは、サイコスリラー『羊たちの沈黙』(1991年公開)を思い出していた。ホプキンスは猟奇殺人を犯した元精神科医のレスター博士を演じ、この年にもアカデミー賞主演男優賞を獲得している。

ぼくの印象に残るレスター博士は、とてつもなくキレる頭脳と冷酷な性癖を持ち、非道なことを平気でやる。しかしFBI女性訓練生との間では筋を通した。近寄りたくはない怖いインテリだけど、カリスマ性も感じさせた。

この名優はその後も多数の映画に出たらしいけど、ぼくは観ていない。だから30年も前のレスター博士の強烈さがそのまま残っているのだろう。

『ファーザー』でレスター博士を連想させたのは、こんなところだ。アンソニー老人が記憶をさかのぼって嘘を重ねるときのしぐさ。面接にきた女性介護士をからかうときの愛嬌と、苛むときの嫌味な口ぶり。次女への愛をことさら言い募り長女をいらつかせる過程―。この老人は認知症になるまでレスター博士みたいだったのではと思わせた。映画製作者の意図やほかの観客の反応はわからない。

■認知症にもいろんなタイプ

認知症とか、そのひとつであるアルツハイマー病を扱った映画や小説、ドキュメントはたいへんな数に達するだろう。バリエーションも増えている。ぼくが観た中では3本の映画を思い浮かべた。

ひとつは『明日の記憶』(2006年)だ。働き盛りのサラリーマン(渡辺謙)が若年性アルツハイマー病を発症し、妻(樋口可南子)と苦悩する。

2つ目は『殯 (もがり) の森』(2007年)。息子を事故で亡くした介護士の女性が認知症の老人と森をさまよい、最後は安寧にたどりつく。

3つ目は洋画『43年後のアイ・ラブ・ユー』(2021年1月)だった。むかし恋人だった女優がアルツハイマー病になって老人ホームにいることを知り、元脚本家の男が同じ病気を装ってホームに入り再会を果たす。

同じ認知症でも作品によって、描かれる症状や、周辺との関係はかなり違っている。でもどの作品でも、ぼくか妻もいずれこうなるかもしれないという不安に必ずとらわれた。

今回の『ファーザー』ははるかにリアルでシリアスに描かれている。

自分がアンソニー老人になった時に家族に与える苦しさや絶望は想像したくない。けれど想像せざるをえない。

重たい映画である。でもその重さは、死ぬまで感じていくしかない重さだろう。

■新薬製造会社の株急騰

映画の『ファーザー』を観るのは今度の水曜日、6月9日にしようよ―。カレンダーを見ながら妻と話したのが日曜日だった。その翌日の7日、米国の食品医薬品局(FDA)がアルツハイマー病に効く新薬「アデュカムマブ」を承認したと発表した。新薬承認は20年ぶり。日本でも大きく報道された。

アルツハイマーの症状を一時的に軽くする薬はこれまでもあったが、効果は限定的だった。新薬は脳の神経細胞にとりついた有害なたんぱく質「アモノイドベータ」を減少させるので、認知機能の低下を長期にわたり抑える効果が期待できるという。

厚生労働省のホームページなどによると、日本の認知症患者は約600万人でアルツハイマーはその6-7割を占める。2025年には700万人、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると予測されている。

「5人に1人」なら夫婦のどちらかが認知症になる確率は半分近い。がんと同様、自分か配偶者もいつか直面すると覚悟せざるをえない。

続報によると新薬は週に1度の点滴が必要で年にひとり610万円もかかる。日本の認可はまだ出ておらず、実際の個人負担額は保険適用になるかならないかで大きく変わるらしい。

にもかかわらず新薬を開発したエーザイの株は東証で2日続けてストップ高になった。アジアでの利益の8割を得る契約を、もうひとつの開発製薬会社の米バイオジェンと結んでいるそうだ。

この映画『ファーザー』では、認知症によって記憶や人格を失う哀しさ、家族の不安があらためて突き刺さった。だから余計にそう思うのかもしれないが、仮に全額が個人負担になったとしても、新薬を求める老人やその家族は日本でも少なくはないだろう。株式市場もそう推測し、それが急騰につながっているようだ。

/IMG_72731-scaled-e1602932179504-640x360.jpg)

/IMG_65221-scaled-e1602333185119-640x360.jpg)

/200910-映画パンフ-scaled-e1602333444977-640x360.jpg)

/IMG_65191-scaled-e1602333252669-640x360.jpg)