妖しい魅惑 美女と俳句 迷宮を彷徨

この人が描く美女を実作でじっくり観たいとの願いが26日、名古屋駅で始まった展覧会でかなった。彼女たちが醸しだす妖しい魅惑は、時空を超えた非現実の世界へ連れていってくれた。俳句が主題の作品では、五七五の語句から受ける抽象概念と、美女たちが漂わせる魔性の間に深い迷宮があり、ぼくの目線と頭を心地よく彷徨わせてくれた。

(JR名古屋高島屋、1/26~2/1、無料)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■少女も熟女も 魔性の美女たち

会場にはおよそ40のグラフィック作品が展示され、どの作品にも「美女」が、いる。共通点を書き出すとこんな感じだ。活字人間のぼくには言葉にするしか味わう術が、ない。

眼 = 大きい / 強い力/濃いシャドー/ひろい眉間

鼻 = ちょこんと小鼻 / 鼻背はめったに描かない

口 = 厚くてぬめった唇 / 両端はやや下がり気味

髪 = 豊かに波打つソバージュ / あふれる生命力

これらの美女たちは作品によって年齢が違う。10代前半だろうか、あどけなさを残す少女が多い。でも隣の作品には熟女とおぼしき妖艶な表情が描かれていたりする。

<▲(左)『犀』(中) 『龍の落とし子』(右)『猫町』>

どの美女にも独特の雰囲気がある。魔性あるいは退廃、挑発あるいは突き抜けたエロティシズム…。それらが画面を支配し、額外へもにじみ出している。

■俳句を材に自在の想像力

展示作品の多くは俳句が主題になっていた。14日の中日新聞によれば、古今の名句から浮かぶ印象を展開している。宇野氏も40歳過ぎから俳句に親しみ「左亭」という俳号ももつ。自作の句をもとにした作品も出展している。

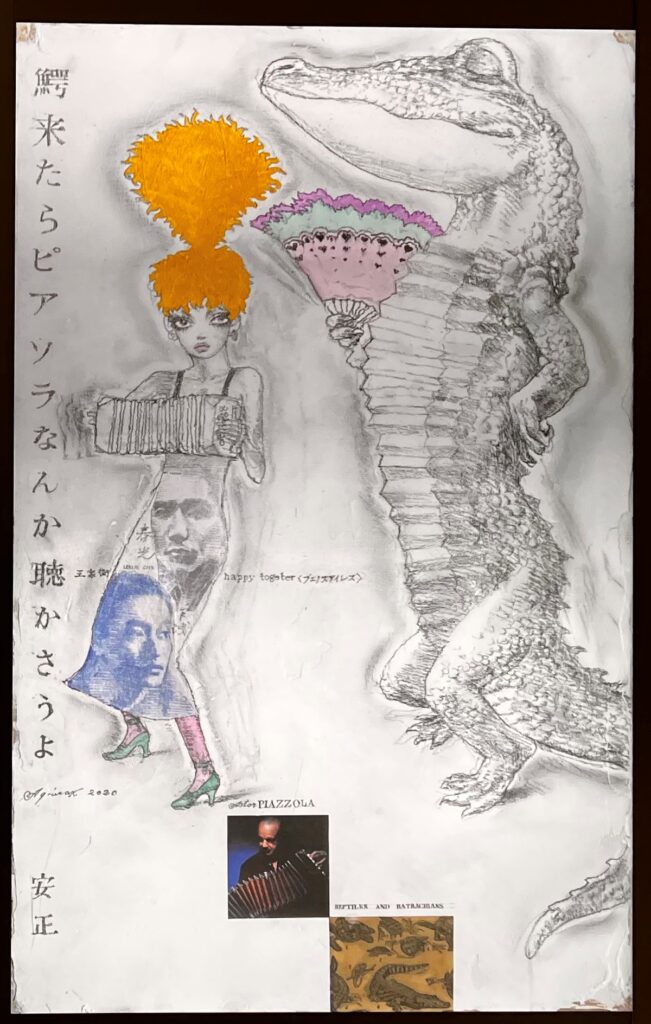

<▲(左)『ピアソラ』(中)『孔雀』(右)『龍の耳』>

日本古来の俳画は句の印象をそのまま絵にしてきた。句と絵の調和こそが命だろう。しかし宇野氏の作品はそんな直接的な因果関係を感じさせない。

手書きの五七五の日本語と妖艶な美女や珍妙な動物たち。あいだにある物語をつむぐのは観ているぼく自身だ。初めは困惑した。でもそのうち、言葉をあきらめ、イメージの勝手な連なりだけを勘でたどっていくと、なぜだか楽しくなっていった。

■芭蕉・寺山 vs ジャンヌ・ランボー

ぼくがいちばん気に入ったのは「俳」と題された作品だった。左上に松尾芭蕉の肖像と句が配されている。すぐ下に寺山修司と句。さらにその下にこんな文章が書かれていた。

松尾芭蕉も寺山修司も

人間臭もあるけれど

人を越えている為非人間性がある。

これが天才の匂いかもしれない。

作品の真ん中には、寺山修司の句が書いてある。

ランボーを五行とびこす黒猫や

ランボーは19世紀のフランスの詩人だろう。画面の右半分にはランボーの肖像があり、さらに同じフランスの15世紀のヒロイン、ジャンヌ・ダルクの肖像も配してある。

こうした人物たちとイメージの浮遊と飛翔-。凡庸なぼくにはやはり理解が追いつかない。あえて言葉にすれば、俳人や詩人や天才たちが発散する磁場といったものが伝わってくる気がする、くらいだろうか。

でもずっと観ていると、そんな理屈はどうでもいいやと思えてくる。するとなんかおかしく、面白くなってくる。NHK番組「ぴじゅチューン」の世界を思い浮かべた。あの井上涼さんと同じように、純粋に遊び心で楽しめばいいのかもしれない。

■名古屋出身 横尾忠則・和田誠と親交

会場のパネル説明によれば、宇野氏は1934年に名古屋市で生まれ、名古屋市立工芸高校図案科を卒業した。1960年代から第一線で活躍する「イラスト界の巨匠」とある。ことし88歳の米寿になるが、創作意欲は衰えていない。

東京で仕事を始めたころから、こちらもぼくが憧れるイラストライター、横尾忠則(1936年生まれ、85歳)や和田誠(1936年生まれ、2019年没)とも親交があったらしい。

同世代のこの3人、なんて感性が柔軟で多作なのだろう。あの敗戦時に宇野氏は11歳、横尾と和田の両氏は9歳だった。3人が多感な10代をすごした敗戦直後の日本には、文化も政治も急激な価値転換があった。そんな時代背景が関係しているだろうか。

横尾忠則の大規模展は昨年、幸いにもスタートの名古屋で観ることができた。おおいに興奮して会場を歩き回り、長い印象記を書いてこのサイトに収録した。

12月1日の朝日新聞によれば、和田誠の回顧展も昨年末に東京で開かれて盛況で、これから九州へ巡回する。名古屋巡回は来年秋になるらしい。待ち遠しい。

【注】このブログに掲載した作品写真は、会場入り口前のデジタルサイネージとパンフから撮影した。(2/27朝追記) 展示作品は<オンライン展覧会>でだれでも観ることができるようになっていた。JR名古屋高島屋HP→美術画廊→「展示作品一覧はこちら」で入れる。