返還25年 うねる海峡 沈みゆく自由

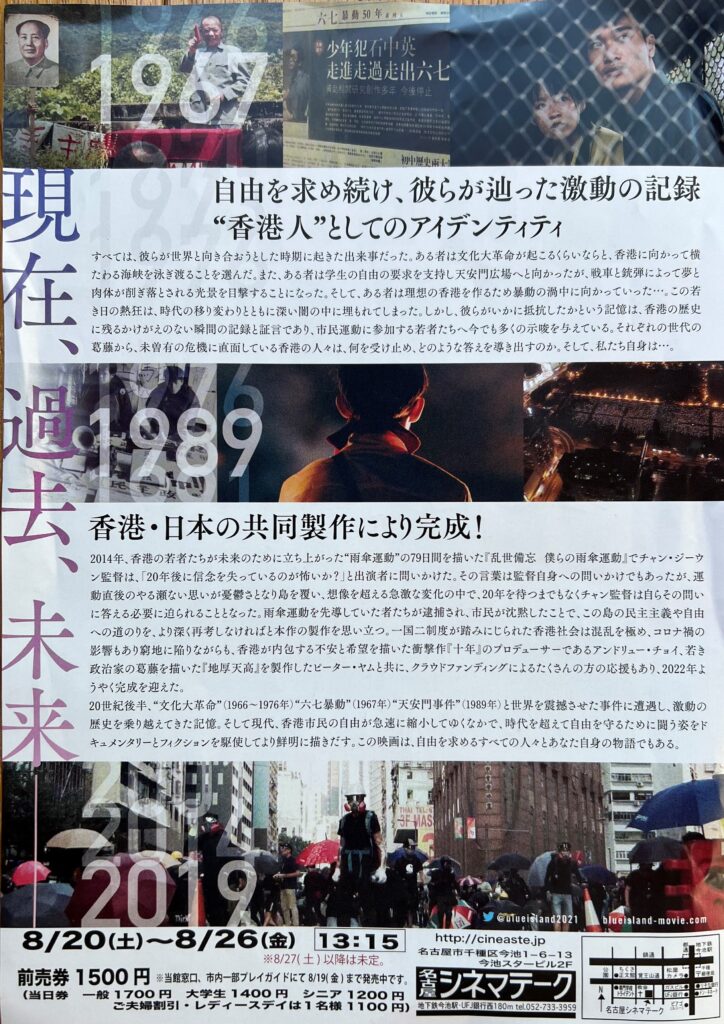

香港の自由の危機を描いた映画『Blue Island 憂鬱之島』を名古屋公開初日の20日、今池で観た。英国から中国に返還されて25年。「1国2制度」はないがしろにされ、自由と民主主義がはぎとられていく憂鬱な現状をあぶりだしていく。文化大革命から逃げてきた老人が日課として泳ぐ”人生をわけた海峡”はいま激しくうねっている。抗議活動で訴追中の出演者たちがラスト5分に見せる無言の抵抗と目力に圧倒され、ぼくができることは何だろうと自問していた。

■記録と再現のハイブリッド

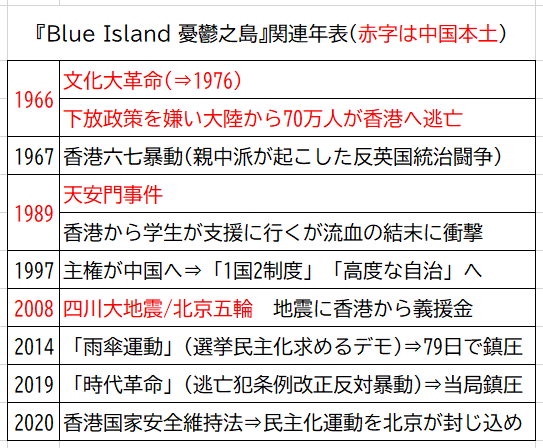

いまから半世紀前の文化大革命(1966-76年)、六七暴動(1967年)、天安門事件(1989年)という大きな出来事と、それらにかかわった実在する3人の男性が軸になっている。3人が体験を振り返る場面はもちろんドキュメンタリーだ。

しかし彼らの体験の再現場面はフィクションで、いまを生きる香港の若者たちが演じる。その何人かは2014年「雨傘運動」や、2019年「時代革命」に加わり逮捕されたりもしている。

昔の大事件の経験者と、かれらの若き日を演じる若者とが語り合うシーンもある。若者本人が思いを語る場面、再現場面を演じる前のメーキャップ場面の大写しなども重層的にかぶさる。

新しい手法だ。しかも手が込んでいる。藤岡朝子氏(山形国際ドキュメンタリー映画祭理事)はパンフレットで「ハイブリッド」と表現している。ぼくは監督の狙いをこうみる。

― 香港は地政学的にも歴史的にも特殊な位置づけの上で成り立ってきた。でもこれまでの自由や繁栄もいまの苦境も、香港で暮らしてきた人の心の中と、人と人のつながりのなかに本質がある。

現在から昔へ、過去から今へ、昔から未来へ―。画面とテーマは行ったりきたりし、息つく暇もないほど移ろっていく。

■「文革」嫌い香港島へ 海峡泳ぐ「自由」

冒頭に出てくるチャン・ハックジー(陳克治、74歳)は中国本土で生まれた。1966年に始まった文化大革命では都会の若者も農村への「下放」を強いられた。それが嫌で1973年に恋人とともに海峡を泳いで渡り、香港島に逃亡した。

その海にチャン氏はいまも毎日、ふ頭から飛び込んでは泳ぐ。どんなに天気が荒れた日でも、念入りに柔軟体操をしてから飛び込んでいくシーンが後半にも2度、3度と出てくる。

うねる水面とゆらめく波涛、対岸に見える高層ビル群の黒い影…。その海峡にいままさに飛び込もうとする老人…。映画のチラシにも使われている場面だ。

この老人、毎朝ここで泳ぎ続けるわけをはっきりとは語らない。監督がこめたメッセージをぼくはこう見た。

― この海は老人夫婦の人生を分けた海峡、自由への逃走の象徴なのだ。この湾で泳ぐ続けることは、自分の運命を自分の手と体でつかんだまま離さないことを自分に言い聞かせることだ。

■訴追の出演者たち 無言と目力

もうひとつ、強く印象に残っているシーンがラストに出てきた。

この映画に出てくる実在の若者の多くが、2014年か2019年の街頭活動で逮捕・起訴されている。字幕には名前と罪名が明示されていく。罪名は「武器の所持」「逮捕への抵抗」「公務執行妨害」「暴動罪」などさまざまだ。

そしてラストには、訴追され公判を控えた若者たちがひとりずつ、法廷の被告席とおぼしきところに立っている場面が出てくる。

その数、5人や6人ではない。ざっと20人はいたろうか。字幕に出てくる職業によれば、学生もいれば店員もいる。ユーチューバーもいる。民主化を求める層の広がりを感じる。

罪名をながめていると、参加者に圧力をかけられるならどんな微罪でも訴追するぞという当局の意志をぼくは感じた。

そしてなにより、ひとりずつ出てくる若者たちは何もしゃべらないまま、次の人が出てくる。かれらは黙ってカメラを見つめる。表情は引き締まっている。どの目にも悲しい怒りと反骨の光が宿っているとぼくは感じた。

チャン・ジーウン監督は1987年の香港生まれの35歳だ。2014年の民主化活動を撮った『乱世備忘 僕たちの雨傘運動』(2016)がドキュメンタリー第1作だった。『憂鬱之島』のラストの出演者について朝日新聞インタビュー(7月16日朝刊)でこう語っている。

「自由を守ろうと動き、逮捕されて刑務所にいる出演者の存在を忘れないでください。大変な逆境の中、参加してくれた彼らに恐縮し、感謝しています」

■ミャンマー・アフガン・ウクライナ…次は?

この映画を観終わってぼくは、民主化や自由の危機はこの数年、ほかの世界各地で相次いで起きていることも考えていた。しかも香港2019年騒動のあと中国がいっそうの強硬姿勢に転じていくのに並行して起きてきている。

【ミャンマー】2021年2月に軍事クーデターが起き、軍事政権が非常事態宣言を布告した。民主選挙は無効になり、反対デモも報道も厳しく統制されている。

【アフガスタン】米軍撤退に伴い2021年8月にイスラム復古主義のタリバンが政権を掌握した。経済が停滞して貧困が蔓延、女性の社会参加が止まり、国際社会から途絶している。

【ウクライナ】2022年2月、ロシアが一方的に軍事侵攻し、ウクライナは徹底抗戦している。国民の多くが国外へ逃がれ、残った人もロシア兵による虐殺が明らかになっている。

いくつもの命題が浮かんでは消えていく。

・これらは「民主化の世界的後退」とくくれるか

・背景は異なるけれど深刻度は増してはいないか

・香港と続く3国の危機の間に因果関係はあるか

・米欧主導の民主主義の行き詰まりが遠因なのか

・その裏返しがロシアや中国の専制国家化なのか

そして最後の命題は一段とおぞましいものになった。

・次の危機はもしかすると「台湾」ではないのか

■非力でも書き続けねば

映画『憂鬱之島』の香港も、その後の3国も、未来につながる明るい見通しをいま持つことができない。でも映画のラスト5分に観た出演者たちの無言と目力は、ぼくにこんな思いを残した。

― 香港もミャンマーもアフガンもロシアも「地続き」にあるのではないか。でもぼくが信じられるのは自由と民主主義だけ。これらの国への関心を持ち続けなきゃいけない。

― ぼくにもできることは、これらの国の未来を案じ、影響力がごくわずかであっても、思ったことを書き続けることだ。

この映画は7月中旬に東京から順次、公開された。名古屋は1か月以上も遅れて、8月20日から今池の名古屋シネマテークで1日1回の上映が始まった。ぼくが行った初日の観客は20人ほど。30代から60代と幅は広く、男性が7割だった。

2019年の抗議活動に絞ったドキュメンタリーも別の監督の手で撮られていて、『時代革命』のタイトルで8月13日から東京で上映が始まっている。名古屋での公開が始まればすぐに観に行き、また感想記を書こう。関心を持ち続けるために。

■(補足) 映画理解のための基礎知識

ぼくが香港を実際に訪れたのは1986(昭和61)年夏の家族旅行が最初で最後だ。英国の植民地ながらアジアの金融センターとして街は活気にあふれていた。

中華文化が濃いけれど、英国の香りも漂っていた。香港島に林立する近代的な高層ビルや、九龍街を行き来する人たちは自由を謳歌しているようにみえた。

その後は映画大国・香港の作品をスクリーンで楽しんだり、時事ニュースを読んだり観たりしてきた。香港が中国に返還された1年後の1998年にぼくはバンコクに赴任し、香港には別の特派員がいたので、香港への関心は相対的に小さくなっていった。

バンコクから帰国して7年後の2008年、北京五輪の取材団長として現地に1か月とすこし滞在したので、あの国が実力をつけていて、政権が一党独裁への自信を深めているのを肌で感じた。おそらくその陰で香港は、国際的な地位や魅力を相対的に落としていったように感じる。

ことし7月、この映画の紹介記事を新聞で読んだとき、まず驚いたのはタイトル「憂鬱」だった。ほとんどの日本人にとって、読めるけれど書けない”有名”漢字を題名にするなんて ! 記事でテーマを知ると、なんとしても観たいと興味が沸いた。

同時に香港と中国の歴史的経過を知ってないと理解できないだろうとも思い、にわか勉強をしてから映画館へいった。

観終わって忘備録として作ったのが別掲の年表だ。中国や香港に詳しい人には「イロハのイ」だろう。

2014年と2019年の抗議活動は日本でも大きく報道された。しかしどちらも最後は当局に押さえ込まれ、中国の習近平政権はより強硬な姿勢に転じる。

2020年には国家安全維持法が成立した。自由と民主化を求める香港人には極めて強大な壁となっていて、この『憂鬱之島』も『時代革命』もいまの香港で上映はできないという。

/IMG_7269-scaled-e1603003962398-640x360.jpg)

/IMG_65171-scaled-e1602333320569-640x360.jpg)

/IMG_6869-scaled-e1602332921115-640x360.jpg)

/IMG_7244-scaled-e1602332166584-640x360.jpg)