音楽とエロスは一体 ファン歴44年の腹落ち

(2022年11月23日、朝日新聞朝刊)

「音楽とエロスは一体である」。桑田佳祐についてこんな書き出しで始まる一文をけさの朝刊で読んだとき、デビューから44年、彼とサザンの楽曲と声に魅かれ続けてきた理由はこれだったかと腹に落ちた。筆者はぼくより2歳上の人類学者、中沢新一。感性で味わうだけでは物足りず、言葉にして納得したがるぼくの嗜好を満たしてくれた。雨でけむる祝日の朝、何度も読み返しながら、この日発売のベストアルバム『いつも何処かで』をFM愛知で聴いた。

■桑田ベストアルバムの全面広告

この特集は23日の朝日新聞朝刊に3ページにわたり掲載されていた。ソロ活動を始めて35年になる桑田佳祐のベストアルバム『いつも何処かで』の全面広告だ。

桑田佳祐とサザンオールスターズが『勝手にシンドバッド』でデビューしたのは1978(昭和53)年だった。ぼくはこの年の春に建築学科を卒業して新聞記者になり、秋に結婚もした。あれから44年、かれらの曲を聴き続け、9年前の豊田スタジアムでのコンサートには妻とでかけて印象記も書いた。

この特集は広告なので、歯が浮くような賛美しか書いてないだろうと思いながら読み始めた。ところが、中面見開きにあったのが中沢新一氏の寄稿「不埒な、歌うツグミ」だった。

■「身体の底から」「粘膜をこすって音楽」

中沢氏の文章は、いわゆる音楽評論の言葉づかいとは異質に思える。でも桑田佳祐の楽曲とあの声を浮かべながら読んでいくと、違和感は消えていった。たとえば―

音楽は身体の底から湧いてくる。その身体のほとんど同じ場所からエロスも湧いてくる。

彼ののどの粘膜をこすって音楽が出てくるだけで、彼の場合はひどくエロティックなのだ。

悲しい歌を歌っているときですら、挫折した欲望がからだの中でうずくまっている様子が、手に取るようにわかる。

エロスは不埒な力である。(中略)そのエロスの力が、おだやかな波動にみたされた身体から表現されるとき、それは言うに言われぬ芳醇な香りを、静かにあたりに押し広げていく。

中沢氏の著作は、恥ずかしながら、読んだことがない。ただこの学者がチベット密教の専門家として1980年代半ばに世に出て、オウム真理教の教義につらなる著作も書いたことや、サリン事件後に批判的論評の対象になったことは記憶していた。

この桑田佳祐論「不埒な、歌うツグミ」には、宗教的な体験によって引き起こされる身体の変化と、それで生じる心理や快感との関係についての深い洞察が背景にあると感じる。音楽的な分析を通り越した解釈がぼくには衝撃だった。

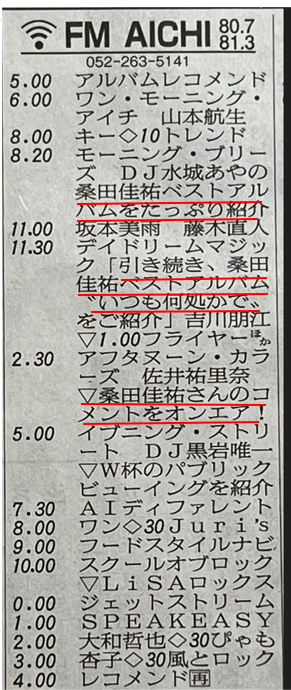

■雨の祝日、FM愛知が桑田アルバム特集

この特集を読んでいた午前8時ごろ、ついでにラジオを聴こうと番組欄を見たら、なんと「桑田佳祐ベストアルバムをたっぷり紹介」と銘打った番組をFM愛知が予定していた。しかも午前8時20分から午後5時まで、1日かけて断続的にオンエアすると知った。

この日は「勤労感謝の日」の祝日だった。しかし朝からあいにくの雨が降り、ゴルフの予定は流れ、たっぷり時間があった。FMで桑田のアルバム収録曲を聴きながら、あらためてその魅力を考えて書き出してみると、こんな風になった。

―しわがれた地声と、そこから反転してでてくる裏声の対照の見事さ

―不規則なようでなめらか、いちど聴くとすぐ耳になじむメロディの豊かさ

しかし中沢氏の論評は、こうした楽曲の各論には踏み込まず、もっと身体的、精神的な総論に徹している。だからこそ新鮮で、深いものを感じたのだろう。

■歌詞も「不埒なエロス」に包含か

もうひとつ、ぼくは桑田の歌詞にも惹かれてきたけれど、中沢論評には歌詞への直接的な言及はない。桑田の歌詞を、手元にある古い歌詞集を開いて初期の楽曲から拾い出すと―。

胸をつかみ うなじを味わい

やせた腰をからめて

(1979「C調言葉にご用心」)胸元が揺れたら しずくが砂に舞い

言葉も無いままに あきらめの夏

(1982「夏をあきらめて」)マイナス100度の太陽みたいに

身体を濡らす恋をして

(1990「真夏の果実」)

ここには、それまでなかった「手つかず」の言葉や組み合わせがある。下ネタ的な言葉や性的な感覚、人の自然な欲望にそった営みとか、なんとなく反規範的な行いを連想させる歌詞も多い。そこにメランコリックなメロディとノリのいいリズム、あの声が組み合わさり、混然一体になって耳に残ってきた。

おそらく中沢氏は「不埒なエロス」という概念に、奔放な歌詞が醸しだす言語空間のもろもろも含めているのだろう。もしそうでなければ、言葉で勝負する学者だからこそ、あえて歌詞の領域にまで踏み込まなかったのかもしれない。

■新曲『なぎさホテル』 伊集院静も寄稿

この広告特集でもうひとつ、へえーっと驚いたのが、作家・伊集院静の特別寄稿だった。アルバムにおさめられた新曲『なぎさホテル』は、作家が30数年前に「女優を目指す女の子」と7年暮らした厨子のホテルの名であり、同名の小説を先に書いている。伊集院は「初めて聴いた時、正直、息が詰まるような感覚に襲われました」と書いている。

ぼくはこの作家のファンでもあり、5冊の感想文をこのサイトに収録している。一緒にゴルフをしたこともある。作家になる前のこのホテルでの暮らしや、相手の女優がその後にどんな人生を歩んだかもエッセイで知っている。

寄稿文には、この作家らしく、湿りを含んだ情緒がたっぷり漂っている。男の矜持も忍ばせてある。同じ活字表現であっても、中沢氏の寄稿文と対極をなしているのが面白い。

■狙いは昭和世代? まんまと戦略に

「昭和だなあ」。この広告特集をざっと読み、ぼくの話を聴いた妻のひとことだ。確かにそうかもしれない。まず登場人物の生年をwikipediaで確認すると―。

中沢新一 1950(昭和25)年5月28日 72歳

伊集院静 1950(昭和25)年2月09日 72歳

桑田佳祐 1956(昭和31)年2月26日 66歳

ぼくは1952(昭和27)年6月の生まれだから、彼らと同じ世代になる。しかも新聞と本に代表される活字が大好きで、サザンも含めて音楽はCDかラジオで聴いてきた。

この特集もやたらと活字が多い。伊集院の寄稿文のすぐ下には、小説『なぎさホテル』の広告までついている。ベストアルバムは「2枚組CD 全35曲」である。

どうやらこの広告特集のターゲットは、新聞を読み続けてきた60-70代、昭和ど真ん中世代の桑田ファンらしい。こうしてブログ原稿まで書く気になったぼくは、その戦略にまんまとはまってしまった。ものの見事に―。

でも桑田の歌をラジオで聴きながら、1日かけて印象記を書き終えたいま、すがすがしい気分でもある。ぼくらしい「雨の日の読み書き」を愉しませてもらった。