現実と夢 本体と影 往来する魂

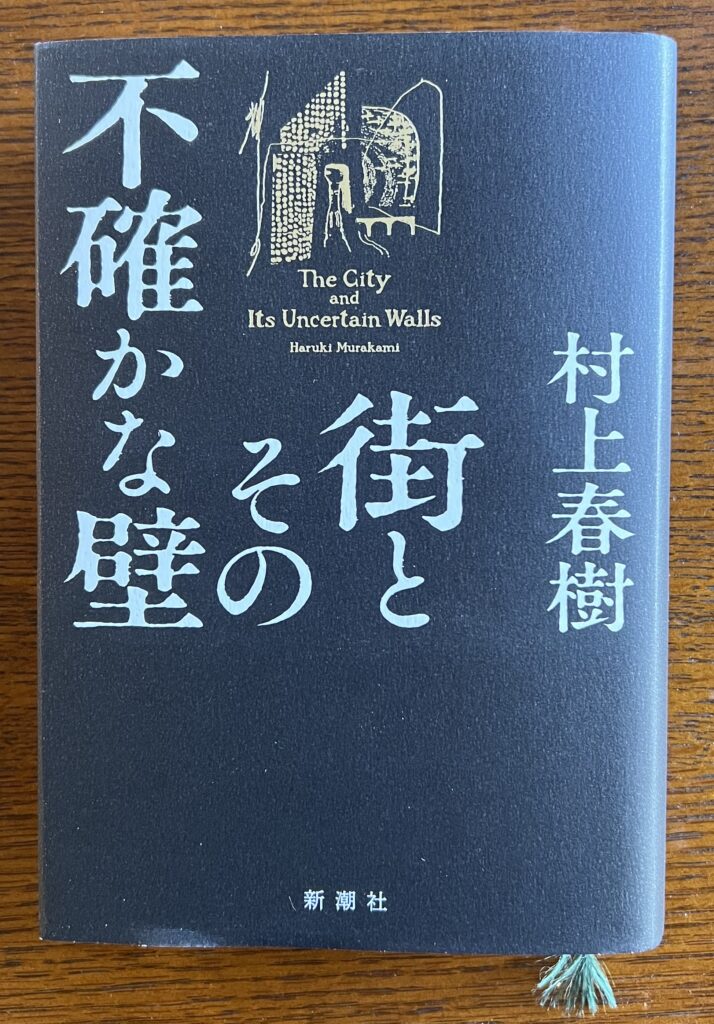

村上春樹氏の新作長編『街とその不確かな壁』を発売日の13日に買い、660ページを17日に読み終えた。現実と非現実、本体とその影…。脳のなかの”壁”をはさんで、「ぼく」や「私」が「こちら側」と「あちら側」を往き来しながら、魂の物語が紡がれていく。文章は平易なのに、たちあがってくる揺らぎのなんと豊饒なことか。脳が彷徨う時空へと読者を飛翔させる構成力はさらなる高みに達している。コロナとロシアをどう織り込んでいるかにも眼を凝らし続けた5日間だった。

(新潮社、2023年4月13日発売)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■時空が変幻 リアル保ちつつ

この作家の小説を評するのはいつも難しい。文章の水準が高いうえに、あらすじそのものは論評でおおきな意味をもたないからだ。この新作もそうだった。

描かれる世界が変幻に転移していく。気がつくと読者のぼくも、現実世界とはまったく異なる時空を漂っている。しかも転移のパターンがひとつではない。

- 現実から、非現実へ

- 日常から、非日常へ

- 意識から、無意識へ

- 「ぼく」から「きみ」へ

- 本体から、影法師へ

- 時間ありから、時計なしへ

しかも、転移した先の時空は必ずしも現実離れはしていない。細部の描写がリアルなので、いくつもの時空の間に豊穣なる揺らぎが生じてくる。

■シンプルだけど複雑

つむがれていく文章の細部にも豊穣の源泉が宿っている。その特色と魅力を表現する筆力がぼくにはない。次のような対立用語を並べて愉しんでみるくらいだ。

(文章は) (その意味は)

平明 だけど 豊穣

シンプル だけど 複雑

透明 だけど 混濁

筆者は場面の描写に手を抜かない。ていねいに細部を書きこんでいく。ちょっと過剰ではといぶかる場面もあった。でも読み進むと、読み手の想像力を放さないためには不可欠だったのだと納得していた。

■たくみな比喩 ユーモアも漂わせ

たくみな比喩もこの作家の特色だろう。読む前から今回はどんな比喩に出会えるかと楽しみだった。はじめの方からふたつ引用すると—

(…) ソックスはあくまで白く、靴はしみひとつなく磨かれていた。親切なこびとたちが7人がかりで、夜明け前に丁寧に磨いてくれたみたいに。 (24ページ)

(…) 時計がなくても、時間は無音のうちに過ぎていく。足音を殺して塀の上を歩いて行く猫のように。 (32ページ)

洗練されていて豊か。洒落たユーモアも漂わせている。こうした比喩がないと、前後の描写を貧相に感じてしまうほどだ。これだけの高度な比喩が一定のペースを保ちつつ、要所で出てくる。

しかも表現を使いまわししていると感じたことはなかった。おそらく過去の幾多の作品をさかのぼってもないだろう。つまりどの比喩も「一期(語)一会」なのだ。

■音楽・料理も さりげなく

この作家を読む愉しみには、音楽と料理のうんちくがどう出てくるかという”サイドメニュー”もある。この作品でも、裏切られることはなかった。

音楽では、ビートルズの『イエロー・サブマリン』が大事なアイテムとして登場する。喫茶店や読書場面ではジャズ、クラシックの楽曲と演奏者が出てくる。それも、さりげなく-。

この新作には料理はないのかと思っていたら、後半に出てきた。メニューは、筆者がエッセイで「自分で作る」と書いているパスタやサラダ。こちらもさりげなく、物語の色添えとして-。

■執筆はコロナ禍の中で

この新作が発売された4月13日、名古屋市内の本屋さんの店頭には、筆者が書いた文章の一部も掲示されていた。(読み終わってからわかったのだが、店頭掲示の文章は新作の末尾の「あとがき」からの抜粋だった)

コロナ・ウィルスが日本で猛威を振るい始めた2020年の3月初めに、この作品を書き始め、3年近くかけて完成させた。

これを見て、ぼくは読み始める前に思った。どこかに何らかの形で「コロナ禍」と「ロシアのウクライナ侵攻」が顔を出すだろう、と。この作家はこれまでも大きな出来事には敏感に反応してきたからだ。

1995年1月に自身の地元で発生した阪神淡路大震災については、連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』を書いた。同じ年の3月に発生した地下鉄サリン事件についてはノンフィクション『アンダーグラウンド』を書いている。

2020年7月発刊の短編集『一人称単数』の表題作は、直接的な言及はないが、コロナ・ウィルスの不気味さと自粛圧力の暗喩だとぼくは感じ、ブログに書いた。

ロシアのウクライナ侵攻が始まった直後の2022年3月には自身のFM番組『村上RADIO』で「戦争をやめさせるための音楽」を特集した。自選の10曲をかけ、自らの戦争観を吐露している。

■コロナとロシアの暗喩

そうした意識で読み進むと、まずコロナ禍を想起させる箇所にぶつかった。「壁に囲まれた街」について、特殊な能力を持つ少年が「私」に渡すメモに「疫病を防ぐため」「終わらない疫病」という表現が出てくる。「私」は少年に問いかける。

「そして壁は、すべての種類の疫病を徹底して排除することを目的として、街とそこに住む人々を設定し直していった。(…) きみが言いたいのはそういうことなのか?」(450ページ)

ロシアに関しては、後半にこんな場面が出てくる。「私」の独白として。

アレクサンドル・ボロディンはいわゆる『ロシア五人組』の一人であったはずだ。あとは誰だったっけ? (…) 私は冷蔵庫を整理しながらなんとか名前を思い出そうと努めたが、どうしても思い出せなかった。思い出せなくてもこれといって支障はないのだが。(534ページ)

ここだけ読むと、ウクライナ侵攻に踏み込んでしまったロシアはもはや、文学や音楽の歴史的栄光から遠い存在になってしまったという筆者の残念な思いを忍ばせているように感じる。

筆者あとがきによると、1980年に書いた短編『街と、その不確かな壁』が生煮えだったので、今回は40年ぶりに根っこから書き直したのだという。当時はもちろん、コロナ禍やウクライナ侵攻はなかった。

■新聞取材に「壁に籠るか乗り越えるか」

ぼくはここまで書いてきてから、発売当日の朝日新聞朝刊に載った筆者インタビュー記事を初めて読んだ。先入観が入るのが嫌だったので、先に小説を最後まで読み、この印象記の主要部を書き終えてから切り抜きに目を通そうと思っていた。切り抜き記事の中で村上氏はこう語っていた。

この作品に出てくる壁というのは何なのか。僕自身もその意味を考えながら書き進めました。今はコロナがあって、ウクライナの戦争があって、グローバルリズムというものが揺らいでいる時代だと思う。イギリスはEUを離脱したし、核兵器の問題も再び表面化してきた。そんな時代に、壁の内側にこもるのか、それとも壁を乗り越えていくのというのは、とても大事な問題になっていると思うんです。

ぼくは「グローバリズムが揺らいでいる時代」という指摘にはっとした。貿易が拡大しネットも広がっているから、地球上から「壁」はどんどんなくなっている—。そう思ってきたけれど、実際にはいま、これまでにはなかった新しい壁が築かれつつある、という認識だ。

村上氏がさらに言う「壁の内側にこもる」は、ロシア民族主義とか核兵器武装を、自国の盾、最大のよりどころにすることを指すのだろう。民主主義を標榜する国でも、米国内で目立つ「分断」はすでに「壁」になっているかもしれない。村上氏はこうも語っている。

ロシアでは僕の本がいくつもベストセラーになっていて、ウクライナでも6冊翻訳が出ている。ぼくの本の読者は、決して戦争を歓迎していないと思うんです。そういう人たちが、大事に読んでくれるといいなと思っています。

村上氏が「壁」に込めた真意がどこまで伝わるか。現地からの論評も読んでみたい。

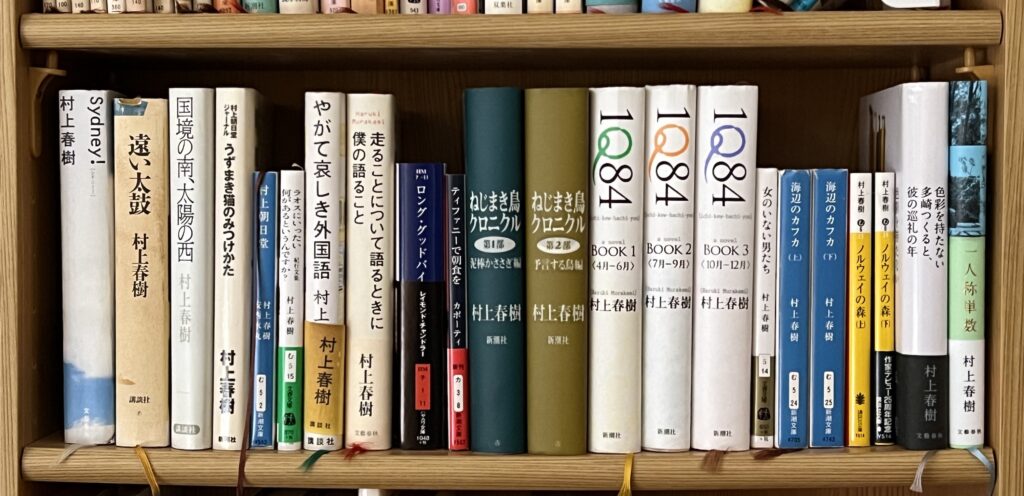

■本棚に17冊 印象記は10本

村上春樹氏は1949年1月の生まれだから、学年はぼくより4つ上だ。団塊世代でもっとも著名で影響力のある作家だろう。ノーベル賞の時期には毎年、文学賞候補として名が挙がる。今回のように「新作」の発売が新聞やテレビの生ニュースになる。

ぼくは村上氏が趣味とするランニングや音楽や料理や旅を描いた軽妙なエッセイも愛読してきた。書棚には17作品の著作があり、本やラジオ番組の印象記も10本をこのサイトに収録している。といっても膨大な作品群からすると、つまみ食いという方が正しいだろう。

この新作を読み、想像と創造へのエネルギーを74歳のいまもこれだけの水準で維持できていることにあらためて驚く。文章はわかりやすくて平易なのに、脳がさまようような抽象世界へと飛翔させてくれる構成力は、さらなる高みに達したように思える。

「どんな表現行為にも批評は必要」

そんな高度な作品なのに、つまみ食いファンのぼくが文章を書いて公開するのは実は気が引ける。しかし村上氏はこの本でこんな一文も書いているのに励まされた。異才の少年が描いた「壁に囲まれた街」の地図について、「私」が気づいた訂正箇所を伝えるか考える場面だ。

全部で7点。どれも比較的細かい相違で、街の構造の大筋にかかわることではないし、あえて訂正を促す必要もないのだろうが、(…) 少年は細部の正確さを何より尊ぶだろうという予測が私にはあった。そして「どのような表現行為にも批評は必要とされる」という一般原則もある。(428ページ)

どんな表現も、それをめぐる論評があってこそ、社会の中で存在意義が成り立つ—。かつて属した新聞の役割として信じてきたことだ。それはネット社会の片隅に公開する地味な文章であっても通用する原則だ、と信じている。