きびきび鵜飼 とぼとぼ人馬 ほのぼの郷愁

明治6年生まれの日本画家、川合玉堂(かわい・ぎょくどう、1873-1957)の生誕150年特別展が13日、名古屋市郊外の名都(めいと)美術館で始まった。旧木曽川町で生まれ、岐阜市で幼少期を過ごした玉堂は、生涯に5百回も「鵜飼」を画題とし、きびきびとした鵜匠の動きと揺れる水面を切り取った。のどかな山すその民家、とぼとぼと歩く人馬…。これぞ日本の原風景、ほのぼのとした郷愁がわいてきた。

(長久手市・名都美術館、23/10/13―12/10)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■岐阜市で幼少期 「鵜飼」5百回も

玉堂が生まれたのは愛知県の旧木曽川町(現在は一宮市)。8歳から岐阜に一家で転居し、尋常小を卒業する14歳まで過ごしている。

長良川の鵜飼が強い印象を残したのだろう、繰り返し画題にした。その数は5百回以上というから、思い入れは半端ではない。

13日からの前期展には『鵜飼』と題した作品は3点が展示されていた。明治29年、23歳のときの作品(写真①)は、山水画の筆づかいや遠近法の構図の中に、舳先で鵜を操る匠の姿を活写している。

驚いたのは昭和31年の作品(写真②)だった。このとき玉堂は83歳、亡くなる前の年なのだ。

ふたりの鵜匠は実に愉しそうだ。かがり火から煙が後方へたなびき、船は結構な速さで下っている―。83歳にしてこの躍動感はすごい。手前左の木立の葉っぱも、効いている。

11月14日からの後期展には、名都美術館が「『鵜飼』のなかの最高傑作」とする作品が展示される。昭和6年、玉堂が円熟した58歳の時の作品で、東京芸大が所蔵している。後期展も行かなくちゃ。

■点描の人馬 ほっとする生活感

ぼくがもっとも「玉堂らしさ」を感じたのは、大きな構図の風景画の一部に、農夫や農婦、釣り人がさりげなく点描されている作品たちだった。

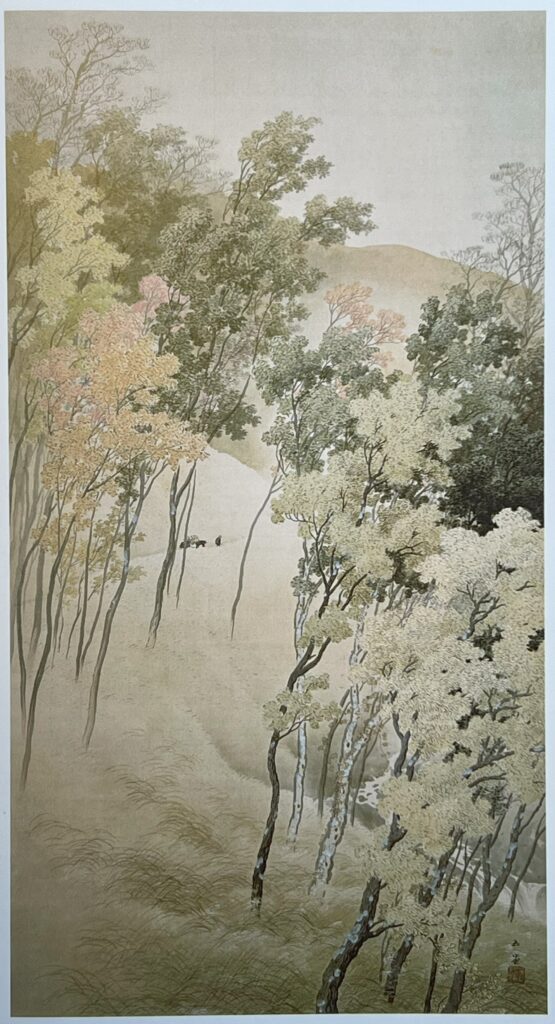

たとえば大正2年、40歳の時の作品「雑木山」(写真③)は、淡い色彩の樹林の向こうに、黒い影が点描されている。よく見るとどうやら、村人と荷を背負った牛が野道をのんびり歩き、家に向かっているらしい。雄大な自然と穏健な暮らしが見事な調和をみせている。

さらに昭和15年、67歳の時の作品「山村雪霽(せっせい)」(写真④)にも、村人が小さく描かれている。荷をかついで雪道をきたのだろうか。あと十歩もいけば家に着く—。

この絵の雪のところは、絵の具を塗らず、下地の白を残して表現している、と説明文にあつた。ここでもまた、いっそう目をこらしている自分がいた。

■写生に凄み 牧野博士の植物画と酷似

もうひとつ、これすごい、とうなったのが10代の「写生帖」(写真⑤)だった。明治21年のそれは、玉堂がまだ15歳、京都で絵の修行を始めたばかりころのスケッチである。

たとえば葡萄の写生は、数十個ある実のひとつひとつの熟度の違いを鮮明にとらえている。葉っぱも、虫に食われたのや、枯れ始めているのやらを明確に描きわけている。

この観察眼と描写力、最近どこかで見たきがする—。そうだ、牧野富太郎博士だ。NHK連ドラ『らんまん』で何度もでてきた植物画に似ている。牧野博士は江戸時代の生まれだけれど、幕末の1862年だから玉堂より11歳、ひと回り上なだけである。

江戸幕藩体制下のエリート教育は、実はとんでもない俊才を各地で生んだ、とされる。もしかしたら玉堂の才能もその流れで育まれたのかもしれない。

■1か月後に作品総入れ替え

この特別展は前期と後期に別れている。今回見た前期展は11月12日までで、30点が展示されている。後期は11月14日から。写生帖の1点を除いて作品は総入れ替えとなり、新たに35点が展示になる。

その中には、東京芸大所蔵の「『鵜飼』の最高傑作」が含まれ、最大の目玉作品になりそうだ。十六銀行が所蔵する『背戸の畑』という作品もお勧めだそうだ。

展示予定の作品リストによると、水車とか懸け樋をあしらった、のどかな山村の風景画も前期よりたくさん展示されるようだ。日本の原風景への郷愁をもっと味わいたい。後期にもまた、訪れよう。