パレスチナ直結の映像 あの映画 あのアート

(初回2022年6月20日、再放送23年12月27日)

そうだったのか、こんな映像もあったのか、と驚きの連打だった。NHK-映像の世紀『砂漠の英雄と百年の悲劇』を観た。1897年の映像ではアラブ人とユダヤ人は仲良く暮らしていた。英映画『アラビアのロレンス』が描いた第1次大戦(1914-18)の英雄は帰国後、アラブ人に嘘の約束をしたと悔いたまま死んだ。21世紀にできた分離壁にはバンクシーが抗議の男が花束を投げようとしている有名作を描いていた。かつて観た映画やアートが「底なしの悲劇」と直結していた。

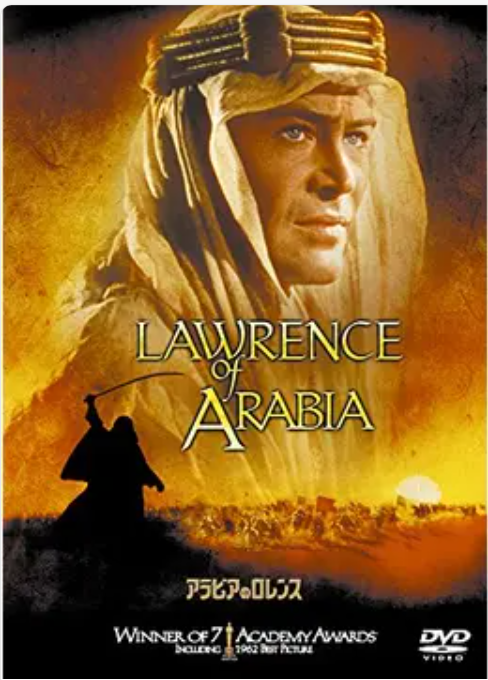

きっかけは12月29日(金)朝のラジオだった。NHK第1の「映像の世紀を語るラジオ」という特番で、女性ゲストが、パレスチナ問題の根源を追ったこの回をイチオシに挙げ、有名な映画『アラビアのロレンス』が描いた英将校が実はアラブ人を内部抗争に駆り立てるため嘘の約束までしていたと知って驚いた、と語った。えっ、あの英雄が元凶 ? 初放送は昨年6月だが、中東緊迫化を受け今月27日に再放送された。1週間はNHKプラスで視聴可能とわかりすぐに観た。

■T.H.ロレンス 映画と実際

ぼくの記憶は「美貌」「壮大さ」

その映画『アラビアのロレンス』をぼくは、大学生だった1975年ごろ名古屋で観た。当時のぼくの案内書、猪俣勝人著『世界映画名作全史』(1974年、社会思想社)には、制作は1963(昭和38)年とある。ぼくが観たのはリバイバル上映だったのだろう。

半世紀を経ていまも残っている印象は、主役のT.H.ロレンスを演じたピーター・オトゥールの整った顔立ちと民族衣装の見事な着こなし、駱駝にまたがり砂漠を疾走する場面の壮大さだ。肝心の中身は、英国とアラブのため英雄的な働きをした男の物語、という程度しか残っていない。

1897年のエルサレム 民族融和の貴重な映像

ドキュメンタリーではまず、エルサレムの街で1897年に撮影された映像にびっくりした。日常の食事から晴れの結婚式にいたるまで、アラブ人もユダヤ人もごく自然に溶けあって暮らしていた。

人類が記録手段として映像を手に入れてすぐのころで、ごく初期の貴重な動画が「両民族が融和的に暮らしていたエルサレム」を記録していたことになる。よくぞ、探してきたものだ。

第1次大戦 英国の「2枚舌外交」

その平和を崩したのは1914年に始まった第1次大戦だった。英国は連合国側に属し、アラビアを統治していたオスマン帝国はドイツなどとともに中央同盟側に属していた。英国はアラビア戦線を有利に進めるため、アラブ民族に内乱を起こさせようと画策。現地語に堪能な考古学者だったロレンスを軍将校にすえた、と知った。

ロレンスはアラブの部族長に気に入られ、戦争が終わったらアラブの独立を認めると空約束し、オスマン帝国内での反乱を後押しした。ところが英国は戦費調達のため、ユダヤ人にも「国家建設に協力する」との文書を送っていた。いわゆる「英国の2枚舌外交」である。

1918年にオスマン帝国が崩壊すると、エルサレムでは入植してくるユダヤ人が急増し、英国は協力した。パレスチナ民族国家の建設は遠のき、アラブ人の失望と敵意はそこから始まった。

こうした大きな流れは、それを物語る実録映像とともに説明されていく。50年前に猪俣勝人は自著『名作全史』でこう総括している。

アラビアの熱砂の上に踊った一人の英雄は、彼を躍らせていた英陸軍という人形使いを失うと同時に、まったく無力の一白人に返るしかなかった。

(『世界映画名作全史』P247)

ロレンスの証言「演じた役割を軽蔑」

ロレンスは1935年にオートバイ事故で死亡した。ドキュメンタリーは最終場面で、本人の悔恨の言葉をナレーションで流していく。背景に流れる映像は、ロレンスがアラビアと砂漠で躍動する姿と、15年後の彼の葬儀だった。

年がたつにつれ、私が演じた役割を悩み、軽蔑するようになった。もしも私がアラブ人に対するイギリスの取り決めをなくすことができたならば、いろいろな民族が手を取り合う新しい共和国を作れたのかもしれない。アラブ人とユダヤ人は強国の圧政に苦しんだ従兄弟のような存在だ。アラブ人がユダヤ人を助け、ユダヤ人がアラブ人を助ける未来を私は願っている。

(『砂漠の英雄と百年の悲劇』から/ロレンス述懐のナレーション)

『名作全史』によると、あの映画はロレンスの葬儀から始まっているから、ロレンスの「悔い」や「罪悪感」も踏まえたうえでの制作だっただろう。

でも当時23歳のぼくは「英雄の失望」をその時に理解できなかったか、すっかり忘れてしまい、半世紀後にドキュメンタリーを観て驚いている。若いころの無知をいまさら嘆いても始まらない、知らないままでいたよりよかった、と思おう。

■20歳で巡った中東が蘇る

ぼくは大学2年を終えた1973年春から1年間休学し、バックパックを担いで、欧州から中近東・インドへとひとりで長旅をした。

中東では長距離バスを乗り継いだ。トルコ(イスタンブール、アンカラ)→レバノン(ベイルート)→シリア(ダマスカス)→イラク(バグダッド)→イラン(テヘラン)→アフガニスタン(カブール)へと移動した。ビザの問題もありパレスチナまでは行けなかったけれど、アラブの人々の考え方は肌感覚でわかったつもりになった。

テレアビブ乱射事件と岡本公三

このドキュメンタリーには、この旅で触れた出来事にからむ映像がいくつか出てきた。そのひとつが1972年5月に日本赤軍がイスラエルで起こした「テルアビブ空港銃乱射事件」と、実行犯のひとり「岡本公三」だった。

この事件は、ぼくが旅の費用を貯めるため名古屋で新聞配達をしているときに起きた。イスラエルへ続々と”帰還”してくるユダヤ人と、生まれ育った地を追い出されて難民化するパレスチナ人—。そんな構図で発生したテロだった。この事件で初めて「パレスチナ問題」を知ったぼくは「来年の旅では、欧州から中近東を陸路で抜けてから、帰国しよう」と決めた。

ぼくが実際にレバノンやシリアやトルコなどアラブ諸国を訪れたのは乱射事件の1年後。国境でのパスポート検査の時、欧米人はすいすい通っていくのに、ぼくだけ時間がかかることが何度かあった。他国への入国スタンプを細かく確認したり、信ずる宗教は何かと聞いてきたりした。「乱射事件を起こしたのと同じ日本人」として警戒されていると感じた。

しかしあるときは、質問攻めだった係官がちょっと待てと奥に消え、しばらくして戻ってくると、「オッ オ…」とか何とか呟きながら握手を求めてきたこともあった。

ドキュメンタリーは、事件後に岡本公三がテレビの前で、パレスチナ問題に寄り添う姿勢を動機として語る映像も流した。この会見は広くアラブ人の共感を呼んだとも説明した。そうか、あの係官はぼくに「OKAMOTO」と言おうとしたのかもしれない—。

■分断象徴の壁に「バンクシー」

もっと驚いた映像は、「伝説の覆面アーティスト」とされるバンクシーの登場だった。冒頭からいきなり「ここに貴重な映像があります」との案内と同時に、風船をスプレーで描いている映像が少しだけ流れた。場所は、イスラエルが築いた分離壁である。

バンクシーは存在自体が謎に包まれてきた。実際に描いている映像があるとは思ってもいなかった。それもエルサレムとは。もっと観たいと思ったら、映像は1897年、平和で融和的なエルサレムへと切り替わり、本編が始まった。番組スタッフは視聴者の驚きを予測し「冒頭のつかみ」にバンクシーを使ったのだろう。

バンクシーの詳しい映像は、番組の後半、イスラエルがアラブ人居住区との境に分離壁を建設してから出てきた。壁は高さ8m、長さ700km。2001年の「9.11自爆テロ」をうけ、イスラエルはアラブ側のテロを防ぐためとして建設した。分断と悲劇の悲しい象徴だ。

「火炎瓶」ではなく「花束」

バンクシーが描いたとされる壁絵がいくつか紹介されていく中で、『Love Is In The Air』と題する絵がでてきたとき、ぼくは「あれだ ! 」と叫んでいた。顔の下半分を黒いバンダナで隠した男がいまにも花束を投げようとしている。2021年3月、金山の旧名古屋ボストン美術館で観た「バンシー展 天才か反逆者か」に展示され、看板にも使われていた。

あの時に買った図録をもういちど開くと、この作品には、こんな説明がついていた。

おそらくバンクシー作品のなかでも、もっとも有名なもののひとつだろう。

(「バンクシー展 天才か反逆者か」の図録P162)

この作品でバンクシーは街頭で抗議に参加する人を描いているが、その顔はバンダナで隠されている。一見すると、火炎瓶を投げようとしているように見える。しかし近付いてよく見ると、彼が手にしているのは花であることがわかる。

バンクシーがこのような作品を初めて描いたのは、2003年にパレスチナへ初めて旅行している最中だった。

作品中の人物の手に「火炎瓶」ではなく花束があることの意味は「どんな変革も平和的な手段で達成されなくてはならない。さもなければもっと大きな暴力を引き起こすことになる」ということである。

どうやらぼくは「初めて描いたのはパレスチナ」の部分を読み飛ばしていたらしい。それにしても、絵を描くバンクシーの映像が、2年前にこの目で観た作品とともに、パレスチナ問題の硬派ドキュメンタリーに出てくるとは…。意表を衝かれた。これぞ現代史だ。

■初放送は昨年6月 ガザ侵攻で脚光

今回のドキュメンタリーは、NHK「映像の世紀バタフライエフェクト」シリーズのひとつとして2022年6月20日に初放送された。

ぼくはシリーズのテーマ曲『パリは燃えているか』が大好きで、作曲の加古隆さん自らが出演した「映像の世紀コンサート」を聴きに行った。エフェクトシリーズでは『ビートルズの革命』を観て印象記も書いた。しかしこのパレスチナの回は観ていなかった。

ことし10月7日、ガザの武装組織ハマスがイスラエルに奇襲テロを仕掛けて1200人を殺害し、イスラエルが報復のガザ侵攻によって民間人に万単位の死者が出る最悪の事態になっている。とてつもない憎悪の応酬、そのもとはどこに―。だれもが考える主題を映像でたどったこのドキュメンタリーが再び脚光を浴びたのだろう、年末の12月27日に再放送された。

20世紀はAIがまだない まさに「映像の世紀」

このドキュメンタリーを観るきっかけになったラジオ番組「映像の世紀を語るラジオ」では、「社会派ブロガーちきりん」という女性ゲストがこの回をイチオシにしたうえで、歴史記録での「映像」の価値についてこんな発言もした。人類が「動画」を手に入れたのが1895年、20世紀の直前だったことを踏まえている。

映像の記録でもっともインパクトがあったのが戦争だった。その前は絵しかなく、ルーブル美術館へ行くと、ナポレオンは美化されていてイケメンが快進撃しているという絵ばかり。絵はいくらでもごまかしが効くけど、映像はごまかしがきかない。悲惨さがそのまま記録される。そういう意味で、1900年ごろに映像が出てきてからの100年はすごい。でも今からって、AIでフェイク映像がいくらでもで作れる世紀になる。映像を素直に信じれば歴史がわかる時代は100年しかなかった。この100年の貴重さが番組タイトルに込められていることにすごく感動する。

(2023/12/29「映像の世紀を語るラジオ」での発言から、大意)

この意見に大賛成だ。今回のドキュメンタリーは、膨大な資料映像を使って「パレスチナ100年の悲劇の歴史」をまとめているのに、44分しかない。大河ドラマ1回分だ。新聞や本だと、写真をうまく使っても、44分に読める文字やページ数ではとても伝えきれない。

少なくても、表情や情感まで含むリアリティの伝達力は、活字や写真より映像が圧倒的に優れている。今回のドキュメンタリーも、映像の喚起力によって、「底なし」としかいいようがない根深さが、悲しいけれど、どしーんと伝わってきた。

/IMG_7269-scaled-e1603003962398-640x360.jpg)