高校駅伝と草野球 リアルとファンタジー

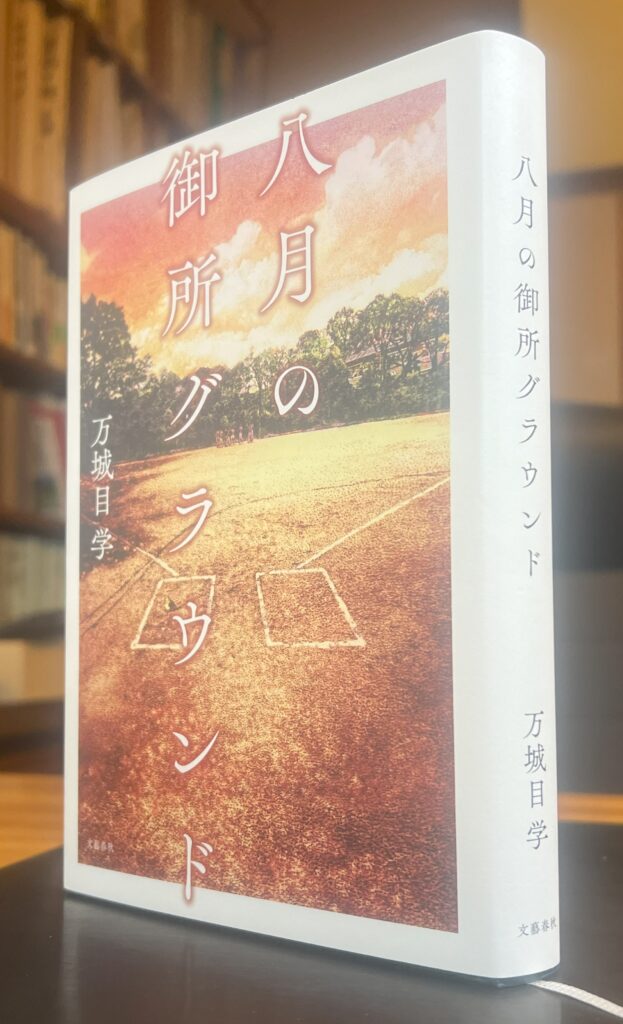

最新の直木賞・芥川賞3作が1月中旬に発表され、どれを読むか迷った末にこの小説を選んだ。物語が展開する「京都」と、舞台になる「高校駅伝」「草野球」が、ぼくの青春時の原体験と重なっていたから。いまの京都の街のリアリティと、能天気でイマドキの若者が勝負に没入して自己変革していく様に引き込まれ、気がつくと「歴史の記憶」に遭遇し、さわやかなエールをもらっていた。

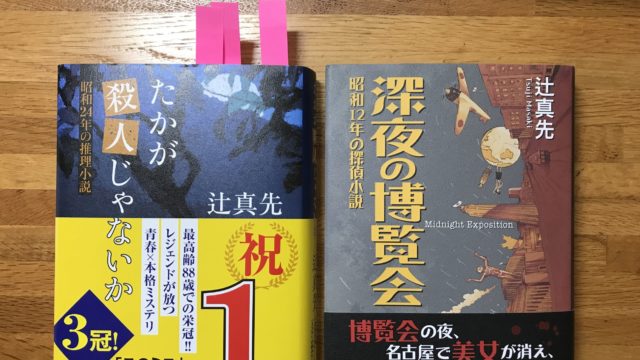

(文藝春秋、2023年8月発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■京都 駅伝 野球 … ぼくの原点

ぼくは京都府の北部、舞鶴市で生まれて高校まで育った。京都市は電車で2時間、実兄ふたりが学生時代を過ごした。ぼくは大学から名古屋にきたけれど、帰省の行き帰りに何度も立ち寄り、幼なじみの下宿に転がり込んで古都の街を彷徨した。

この小説の第1編『十二月の都大路上下(カケ)ル』は、全国高校駅伝が舞台だ。ぼくは高校では陸上部員で跳躍とリレーが専門だったが、長距離選手が足りず、高3の秋には駅伝府予選の2区(3Km)を走った。

全国大会は師走の日曜日に京都で、午前が女子、午後に男子が開かれる。ぼくは毎年欠かさずNHK中継で観戦してきた。小説に出てくる選手の緊張や、道路の名前、沿道の声援風景は容易に脳内で再現できた。

この本のタイトルでもある第2編『八月の御所グラウンド』は、午前6時集合の草野球が舞台だ。ぼくは中学から高1の夏前まで野球部だった。記者になってからの30歳前後には5年間、富山と名古屋で草野球チームに入り早朝試合に夢中になった。この小説の核心になる「午前6時に、9人そろっていないと負け」のひりひり感は何度も味わった。

つまり京都も高校駅伝も野球も、ぼくの人生の原点になっている。それだけでも、読まないわけにはいかなかった。

■負い目と痛み たくみな造形

『十二月の都大路上下(カケ)ル』の主人公、坂東(愛称・サカトゥー)の高校は、女子駅伝の県予選で優勝して「都大路初出場」を決め、京都にきていた。サカトゥーは1年生でもあり、今回は先輩の応援役、と気楽に構えていた。

ところが出場予定のひとりが体調不良となり、サカトゥーは「お前が交替選手、区間は最終5区」と前日に告げられ、一気に緊張で体がこわばり始める。持ちタイムが上の部員がほかにいる。しかも「超がつくほどの方向音痴」なのだ。この方向音痴が物語では大きな意味を持ってくる。

もうひとつの『八月の御所グラウンド』が舞台になる草野球の主人公、朽木は京大の4年生。恋人に振られて夏休みの予定が消え、終活もする気にもならない。「あなたには、火がないから」。彼女の別れの言葉が物語の底辺で流れていく。

朽木を草野球に誘う多聞はやはり京大生で高校からの友人だ。こちらはゼミの教授から「勉強しないくせに、いいところだけ取っていこうとする怠け者」と見破られ、卒論の面倒をみる条件として、教授が作った草野球チームへの参加を頼まれて承諾する。

こうした設定や流れ、ぼくが書くと説明調になるけど、筆者の筆は実に自然でやわらかだ。つっかかるところがない。手打ちのゆで上げうどんのように滑らかに頭に入り、するすると脳間にしみわたっていく。イマドキの若者たちがすぐそこにいるようだ。

■さりげなく異世界 万城目ワールド

こんな主人公たちだから、ぼくは応援気分で駅伝のレースや草野球の試合の推移を読んでいく。するといつの間にか、さりげなく、なんとも得体のしれないものが入り込んできた。ここからが小説の白眉だった。

この得体の知れなさ、いろんな表現ができるだろう。異世界、非日常、幻想、ファンタジー……。底辺にあるのは、この古都で千年にわたって積み重なってきた「歴史の記憶」が、街のあちこちに今もうごめいている、という認識だろう。

こうした「歴史の記憶」は、小説世界では、登場人物や街に圧倒的なリアリティがないと湧き出てこない。この小説が凄いのは、イマドキ若者の心情だけでなく、京都の街のいまの佇まいや匂いもすぐそばにあるように自然に感じられることだ。

だから読了後に、えもいわれぬエールを「歴史」からもらったと感じ、余韻となって残るのだろう。直木賞受賞を納得できた。

作者の万城目(まきめ)学氏は1976年の大阪生まれで、京大法学部を卒業している。その経験は朽木や多聞らの人物像に投影されているだろう。京の街の的確な描写にも生きているはずだ。それが「歴史の記憶」に湿気をもたらし、ファンタジーにつながっていくのだろう。

この作家の本をぼくは初めて読んだ。異世界がさりげなく忍び込んでくる展開は過去の作品にもみられる持ち味で、ファンの間では「万城目ワールド」と呼ばれているという。

ネタバレは避けたいので、これ以上は書かないでおこう。

■400年の名古屋 「住めば都」の書き手は

すでに書いたとおり京都は縁こそ深いが、住んだことはない。今回の小説を読み終え、ぼくが53年住んできた名古屋の街や歴史と比べたり、名古屋が舞台の似た小説は何を読んだろうかと思い返している。

京都は平安京遷都の794年から1200年もの歴史があり、先の大戦でも空襲はなかった。名古屋は戦国末期の1600年に清州越で造られ400年の歴史しかなく、空襲で焼け野原になった。歴史の蓄積には雲泥の差がある。というより京都のような都市はほかにない。

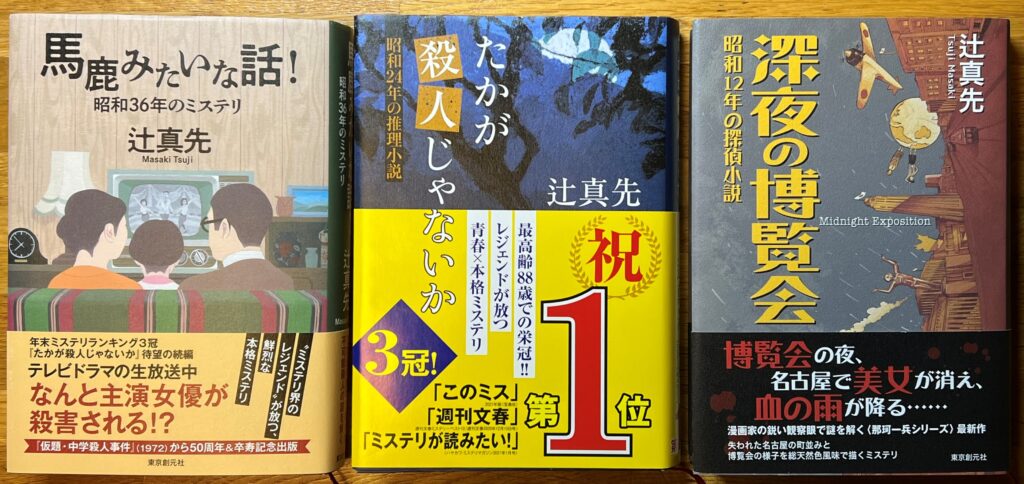

名古屋の小説でまず浮かぶのは辻真先(まさき)氏(91)だ。この地で生まれて大学まで暮らした、高齢のミステリー作家で、ぼくは昭和3部作を読んだ。そのうち『深夜の博覧会』は昭和12年、『たかが殺人じゃないか』は昭和24年の名古屋が舞台で、当時の街の様子が筆者の記憶をもとに生き生きと描かれている。

ひと月前には宮野入羅針『八事の町にもやさしい雪は降るのだ』を読んだ。印象記の前文に「東京や京都ならともかく、いま住む街が小説の舞台になるとは思いもしなかった」と書いた。こちらは筆者の実像はよくわからないけれど、ぼくが大学生になって八事の近くに住み始めてからの街の変遷も書いてあって楽しむことができた。

千年もの「歴史の記憶」に浸るなら、今回のような京都小説を読むか、「そうだ京都行こう」とJRに乗ればよい。

ぼくは「住めば都」のこの名古屋を、400年の歴史とともに慈しみながら、辻氏や宮野入氏に続く書き手の登場を待つことにしよう。