都会生まれに「君の故郷は?」

とても奇抜な設定だ。東京で生まれ育ち父母をすでに亡くしている還暦前後の男や女が、それぞれひとりで「仮想のふるさと」へ里帰りすると「おふくろ」が古民家で待っていて、手料理をふるまってくれる—。いかに高額の新サービスとはいえ、こんなのありえないと思ったが、読み進めると、ぐんぐん引き込まれていった。

(新潮文庫、初刊2022年1月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

<注> 以下の印象記はネタバレにつながる表現を含んでいます。すこしでも気になる方は、先に作品をお読みください。

■舞鶴の実家と母を想いながら

京都・舞鶴の田舎で育ったぼくは、亡き母と、売却してしまった実家を重ねていた。ましてや大都会で生まれ育った60代読者なら、自分のふるさとはいまどこにあるだろうか、と考えずにはいられないだろう。

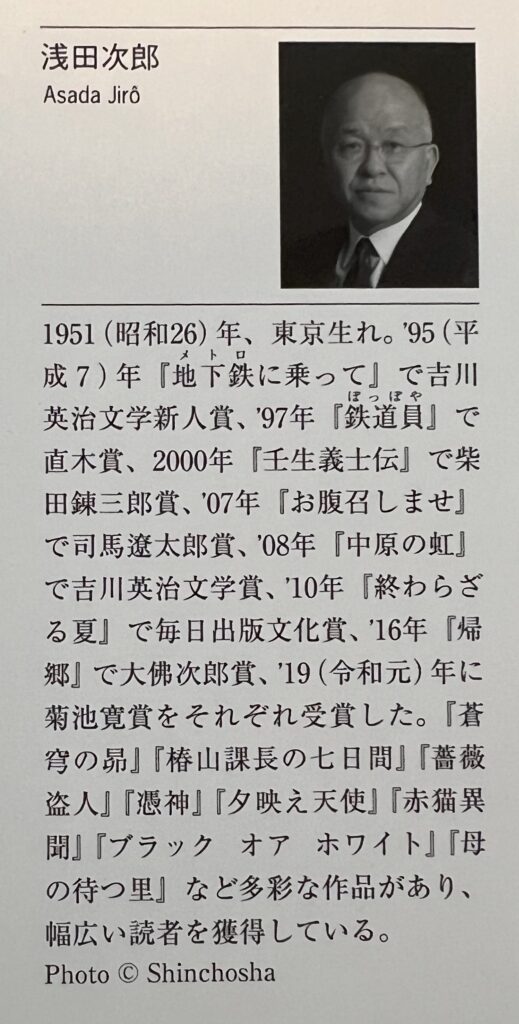

なんという着想と描写力だろう。大好きな作家、浅田次郎の27作目。単行本が2年前に出た時から気になっていた。NHKがドラマ化してことし9月に放映し単行本も出たので、まずは原作を読んだ。今回も期待以上だった。

■スパイス3種 絶妙の配合

読み終えると、後味の豊潤さに、しばらくうっとりしてしまった。筆者の巧妙なさじ加減を振り返ると、上質なスパイスが3種、絶妙のバランスで配合されている気がする。

①カード会社の新サービス

筆頭はなんといっても、カード会社の「ふるさとをあなたに」という特別メニューだろう。カード大手の最高級サービスならどんな贅沢も可能かもしれない、という想像はぼくにもある。そんな感覚をうまくとりこんだ、現代的で都会的な仕掛けだ。

このサービスでは、15桁の番号入力をへてから、吉野という女性が電話で応答する場面が何度も出てくる。終盤で利用者の男の秘書が、吉野はAIでは? と指摘する場面もある。「ふるさと&おふくろ」という超アナログとのミスマッチも、これほど鮮やかだと、妖しい魅力に転じている。

②村人の隠せない「呵責」

そんなミスマッチを補う大事なスパイスが、架空の「ふるさと」を演出する村びとたちの純真さだろう。村びとたちには、カード会社から報酬をもらって「うそ」を演じているという呵責があり、それはおりにふれて村びとたちの表情にあらわれる。

この作家の筆をへると、呵責の表出の仕方は自然だし、素朴だ。それらが重ねあわさると、こんな架空ふるさとサービスなんて成立しえないという疑いを吸収してしまい、受け手がその気なら成り立つかも、と思えてくる。

③「おもさげなか」方言

もうひとつ欠かせないスパイスは、架空のふるさとの舞台になっている岩手県の方言だろう。「おもさげなか」。この方言は『壬生義士伝』でも重要な役割を演じていた。「おふくろ」が語る方言を文字で追っていくだけで、ぼくも、東北にある架空のふるさとにいる気がしてきたのだった。

■ぼくの「ふるさと」は…

ぼくは昭和27年に舞鶴の山奥の田舎家で4男として生まれ、高校まで育った。大学から名古屋に出てきて、そのまま居ついた。お盆やお正月には里帰りしてきたから、この作品が描く「古民家で待つおふくろと手料理」は数えきれないほど経験した。

それなのにか、それゆえにか、この作品を読みながら、名古屋から帰省した時の母や実家の様子を、何度も何度も思い出した。懐かしさ、望郷…。ありきたりの言葉からはみ出てしまう苦さや悔恨をも、この小説は72歳のぼくからひきずり出した。

しかしその母も26年前に亡くなり、母の5年後には父も逝った。6年前には、兄たちと相談したうえで墓じまいをし、実家の土地・建物も第三者に売却した。ぼくの「ふるさと」はいま、記憶と写真の中にしかない。

この小説では東京生まれの男や女が「架空のふるさと」に里帰りする。ぼくと違って大都会で生まれ育った人は、この物語にどれくらい自己投影できるのか想像できない。ただ少なくても、自分のふるさとはいまどこにあるだろうか、と思いを巡らすだろう。

■浅田作品は27作目

浅田次郎はもっとも好きな作家のひとりだ。本棚には26作品35冊がならんでいる。このブログサイトで公開している印象記も14本あり、単独のタグ「浅田次郎」も設けている。

ぼくは筆者より学年がひとつだけ下で、同じように文章に関わる仕事をしてきた。

とはいっても、近いと思うのは時代感覚だけ。物語の着想と展開、人物の造形、風景や心象の描写…。作家としての技量の凄さと幅の広さにうなってきた。

これまで読んだ作品のなかでは『流人道中記』『一路』『終わらざる夏』をベスト3と考えてきた。これからは、この『母の待つ里』を含めてベスト4と称することにしよう。

NHKがドラマ化した映像は録画したものの、まだ観ていない。映画やドラマに原作がある場合は「まず原作を文字で読んでから」を流儀にしてきた。今回もそれに従った。次はドラマを楽しむことにしよう。