安城・常滑 味噌カツ ドラゴンズ

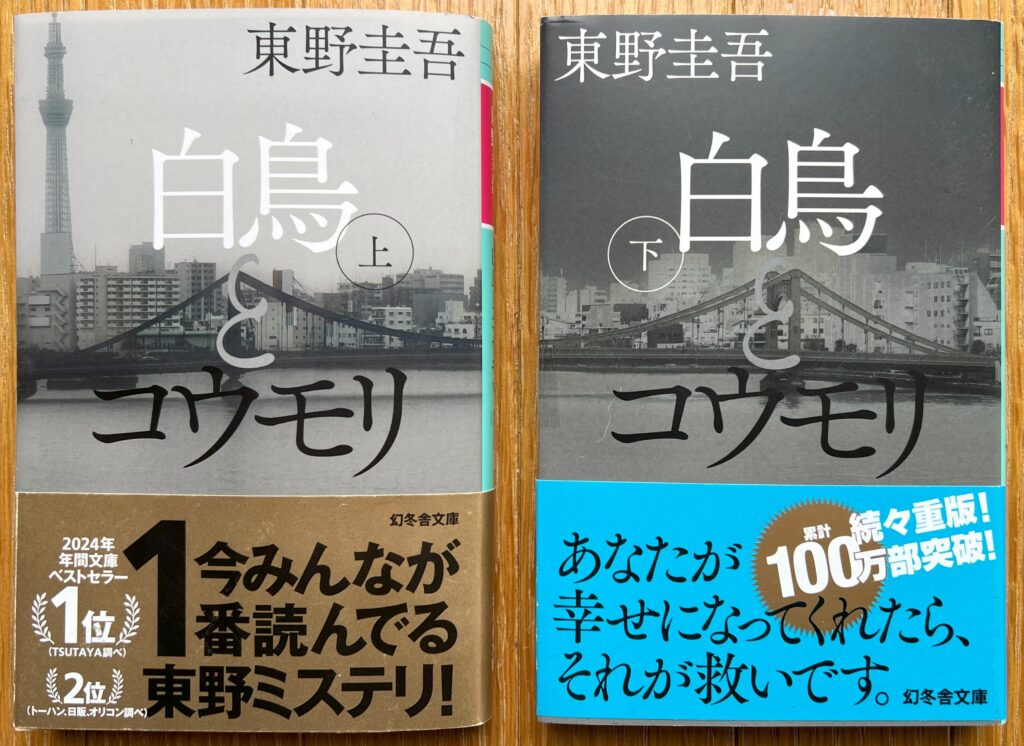

安城や常滑、三河弁や味噌カツ…。著者が40数年前の5年間、愛知県刈谷市の日本電装に勤めていたことは知っていたけれど、100万部を超える最新ベストセラーに、ゆかりの地の風物を次々と織り込んでいたなんて、びっくりだった。ドラゴンズ愛までがなぞ解きにからんできて、愛知県民のひとりとして誇らしくなった。

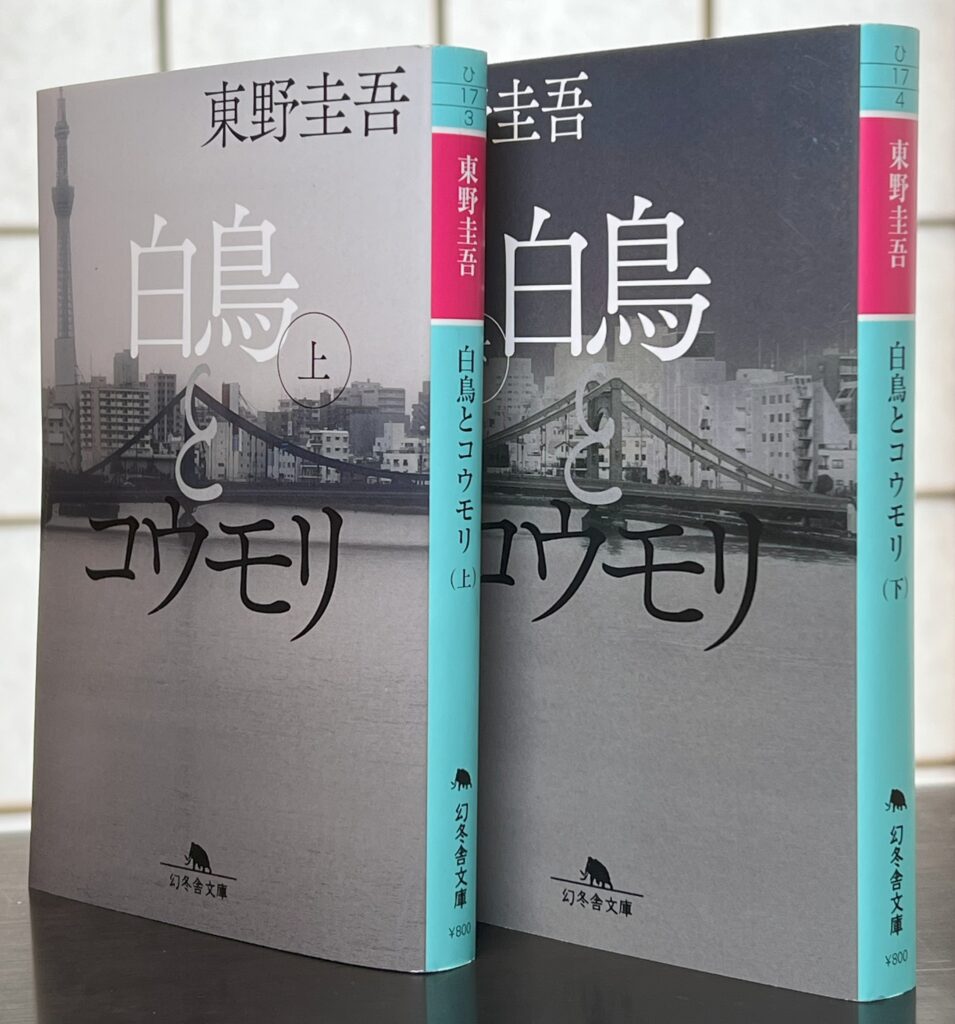

(幻冬舎文庫、単行本は2021年4月刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■予想もしない結末 さすがの恍惚感

この人気作家のミステリーを読むのは10年ぶり。丁寧で読みやすい文章を追っていくと、物語はすこしずつねじれて思わぬ方向に転がっていき、予想もしない結末へとまた導かれていった。えもいわれぬ恍惚感、さすがだ。

■大卒から5年 愛知で勤務

東野氏は1958年に大阪で生まれた。wikipediaによると、大阪府立大工学部を卒業後、1981年に日本電装(本社・愛知県刈谷市、現デンソー)に技術者として入社した。愛知県内に住んで会社勤めをしながら小説も書き続け、5年後の1986年に退職して上京し、専業作家になっている。

このミステリーでは、最初の事件は東京湾の近くで発生するが、被害者に関係する人物が住む街として愛知県安城市や名古屋市天白区、常滑市などが出てきて、五代努刑事が東京から訪ねていく。

重要な関係者のひとり、倉木達郎は安城市に住む66歳で、地元の部品製造会社を勤め上げたという設定だ。この本は2021年発刊だから、著者より数年だけ上。筆者はみずからの体験や記憶を倉木に投影している、とぼくは読んだ。

だからだろう、愛知県にいま住むか、かつて住んでいた関係者に刑事が話を聞いていく過程では、味噌かつなどの名古屋めしや三河弁がちょくちょく顔を出す。

中日ドラゴンズのファンであることや、試合観戦そのものがなぞ解きの鍵になったときには、関西から愛知にやってきて半世紀になるぼくは、心の中で叫んでいた。

ーー東野さん、ここまで愛知を書いてくれるのですか !

■意味深で象徴的 秀逸タイトル

ミステリーの印象記は、その出来が素晴らしいほど、ネタバレにならないよう書くのが難しくなる。それでもこの本なら、2種類の鳥を対比させた不思議なタイトルについて、ほんの少し触れるのは許されるだろう。

ブックカバーの「あらすじ」にはこうある。3月29日の朝刊に載った大型広告(写真参照)にもほぼ同じコピーが載っていた。

光と影、昼と夜、果たして彼等は手を繋いで、同じ空を飛べるのか。

実際の小説のなかでは、タイトルにからむ記述は、話が4分の3ほど進んだところでやっと出てくる。それも居酒屋で、若い刑事がぽろりと漏らすひとことだけだ。

さりげなく、しかし意味深で、しかも象徴的―。読み終えてから、このタイトルの秀逸さにぼくはうなった。

■スマホとSNS 重要な役割

筆者が事件と推理の展開で、スマホとSNSに重要な役割を担わせていくのも驚きだった。このふたつ、いまはだれの暮らしにも深く浸透しているから、物語に現代性をもたせるには不可欠かもしれないけれど、月日がたてば物語も古びてしまうという恐れはないのだろうか―。

還暦をすぎてからぼくは、テレビも電話も出てこない時代小説の方が浸りやすく、優先的に読んできた。それだけに本作での筆致は意外であり、同時に、新鮮にも感じた。

とはいえ、この小説の本質は、愛惜や悔恨や贖罪といった、時代を越えた普遍的な心模様にある。スマホやSNSは、令和という時代を映し込むための仕掛けにすぎないのだろう。愛知県の郷土色とあわせて、小道具の出し入れの巧みさも、ベストセラー連発の要因になっている気がする。

■次は何を 決め切れず10年

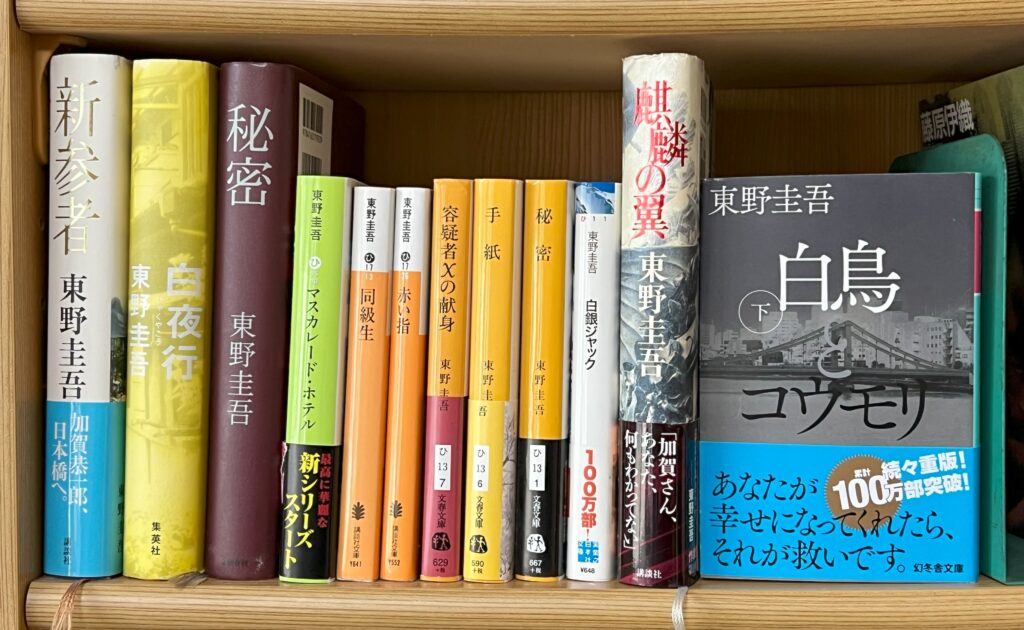

ぼくの本棚を見ると、東野圭吾の著作はこれまで11冊だった。印象記をこのサイトに収録しているのは5冊。タイトルと読んだ年月、つけた見出しを並べると―

・『白夜行』 2006年5月

変身する少女の芯の冷たさに魔力

・『容疑者Xの献身』 2007年2月

理系の素養を投影 ストーカーと純愛の間

・『手紙』『新参者』 2010年3月

水準の高さにまた脱帽 新作も一気読み

・『マスカレード・ホテル』2014年11月

始末悪い輩と格闘 「一流」の裏側

最後に読んでからはや10年―。著者の新作はその後もベストセラーが続き、次に何を読もうかと呻吟しているうちに決め切れないまま年月が流れていた。

■『きたきた』と門前仲町の縁

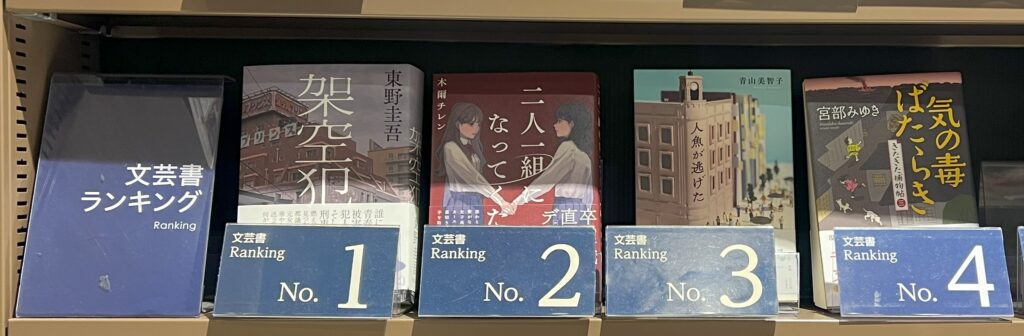

10年ぶりに東野作品を読んだきっかけは、昨年末の宮部みゆきの時代小説『きたきた捕物帖(一)(二)』だった。行きつけの本屋さんの文芸書ランキング(写真参照)で、新作の『きたきた捕物帖(三)気の毒ばたらき』は4位で、1位が東野圭吾『架空犯』だったのだ。

調べてみると『架空犯』は五代刑事シリーズ第2弾だった。第1弾は『白鳥とコウモリ』で、昨年に文庫化されてから火がついて100万部のベストセラーになっていると知り、こちらから先に読んでみようと思ったのだった。

読み始めると、「愛知が次々」とはまた別の驚きもあった。『きたきた』の舞台である本所・深川の「門前仲町」が、『白鳥とコウモリ』でも重要な街として出てきたのだ。娘家族が一時、越中島に住んでいて、名古屋から訪ねた時の最寄り駅が門前仲町だったから、なんとも不思議な縁を感じている。

この本でまた東野作品の魅力に目覚めてしまった。続けて『架空犯』を読むか、時代小説に戻るか、あるいは評論か、本屋さんの店頭でまた呻吟しそうだ。それはそれで、本好きには堪らない時間ではあるのだけれど―。