「八重紅」「兼六園」… 紅も黄も

桜にはこんなにもたくさんの種類があり、どれも素敵な漢字名をもっていたなんて―。名古屋地方気台が満開を宣言した4日、東山植物園の「桜の回廊」へ見物に出かけた。「八重紅枝垂」「楊貴妃」「三ケ日桜」「兼六園菊桜」…。花の色も枝ぶりもみな違うのに、それぞれに個性と魅力があった。ソメイヨシノしか知らなかった自分を恥じながら、多様な咲きっぷりを愉しんだ。

(2025年4月4日、東山植物園)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■気象台が「満開宣言」

4日は早朝から所属コースへゴルフ練習に行った。帰りの車の中で聴いていたラジオが、お昼のNHKニュースを伝えていた。「名古屋地方気象台はきょう、敷地内の桜の標本木が満開になったと発表しました。つぼみの80%以上が咲いたそうです」

帰宅すると妻が「おにぎり作ったから、東山公園に行かない?」とぼくを誘った。さっき聞いたニュースを伝える前に。空は青空、気温は18度まで上がっていた。

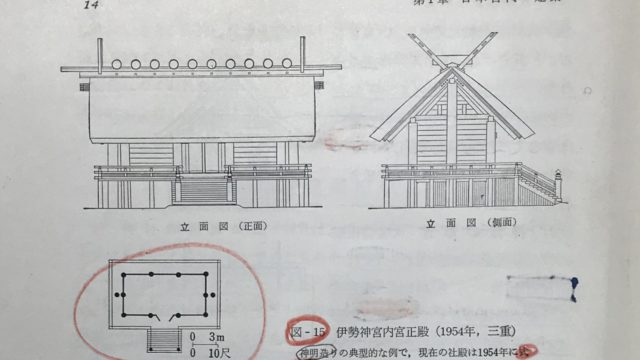

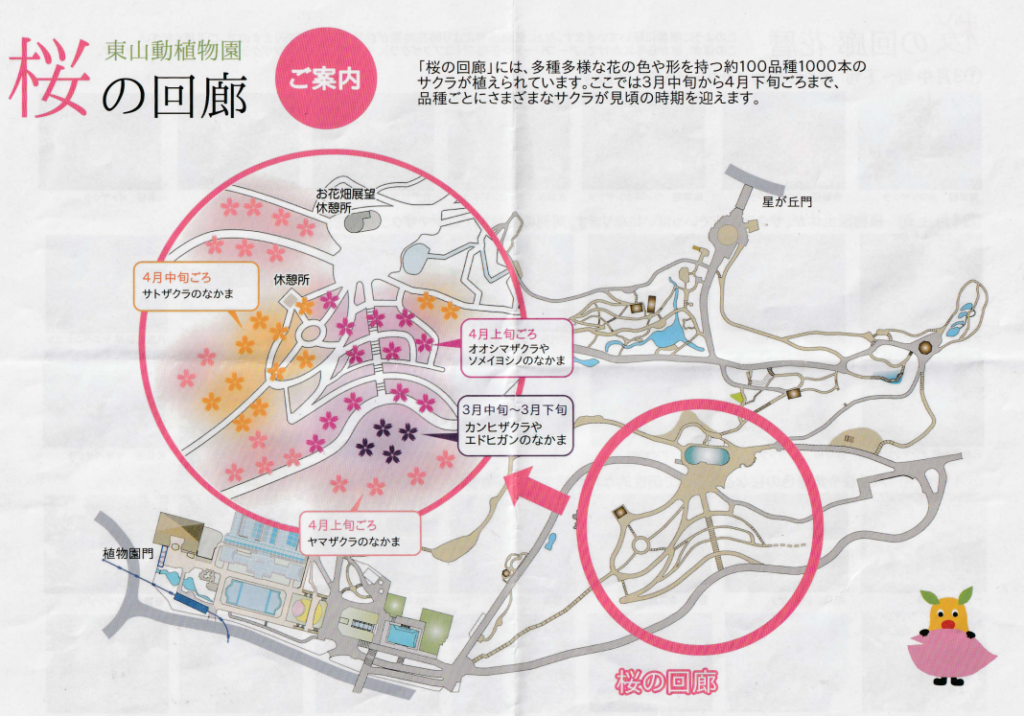

ぼくらは三越星が丘店に車を止め、テラスの自由席でおにぎりを食べてから、星が丘門から東山植物園に入った。「桜の回廊」は中央部、小高い丘の尾根にある(写真①)。ゆっくりと坂を上下し、午後2時すぎ、回廊に着いた。

■100品種1000本の桜

案内パンフを見て、仰天した。桜の写真が横7種、縦5段にわたって並んでいた(写真②)。ここには約100種類、計1000本もの桜が植えてある、とも書いてある。

恥ずかしながら、ぼくが知っていた桜はソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ、淡墨桜くらいだった。こんなに種類があるの? みんな、ここで見られるの?

半信半疑で歩き出すと、ゆるやかに湾曲した園路にそって5mとか10mおきに違う種類の桜が植えてあった。満開の樹の近くでは、たくさんの人が群がって花を見上げ、スマホをかざしていた。

■名札には漢字名 色や出身地

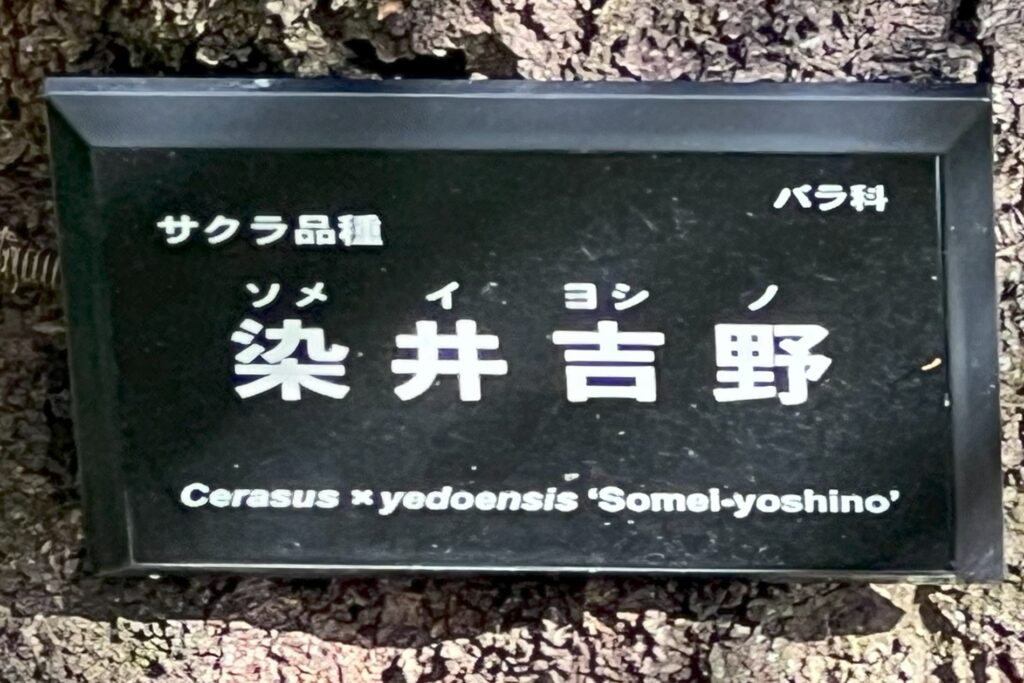

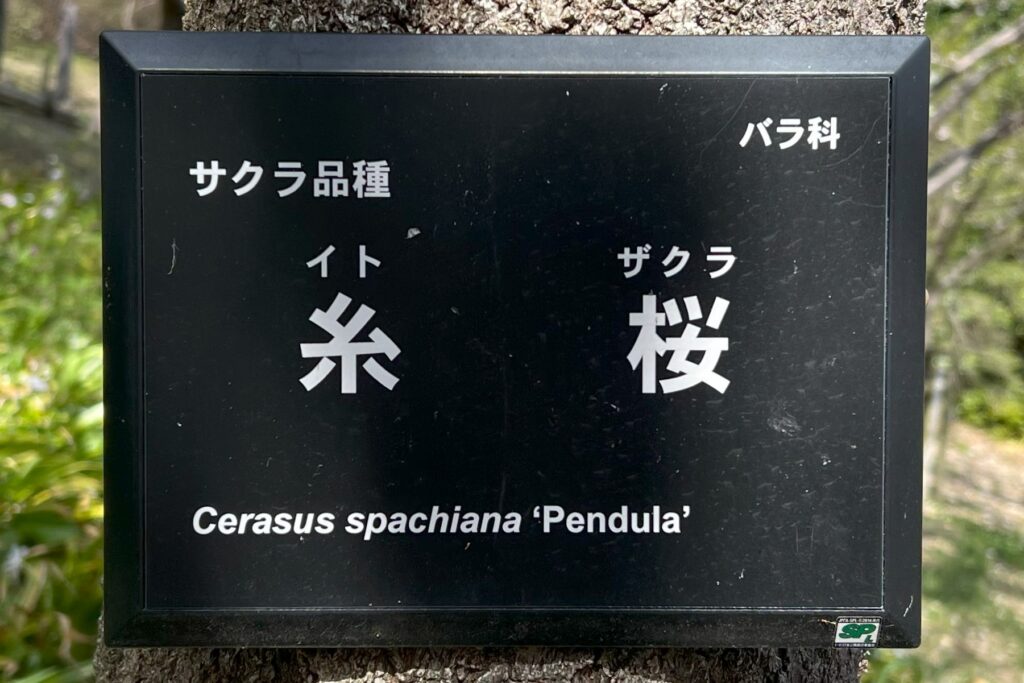

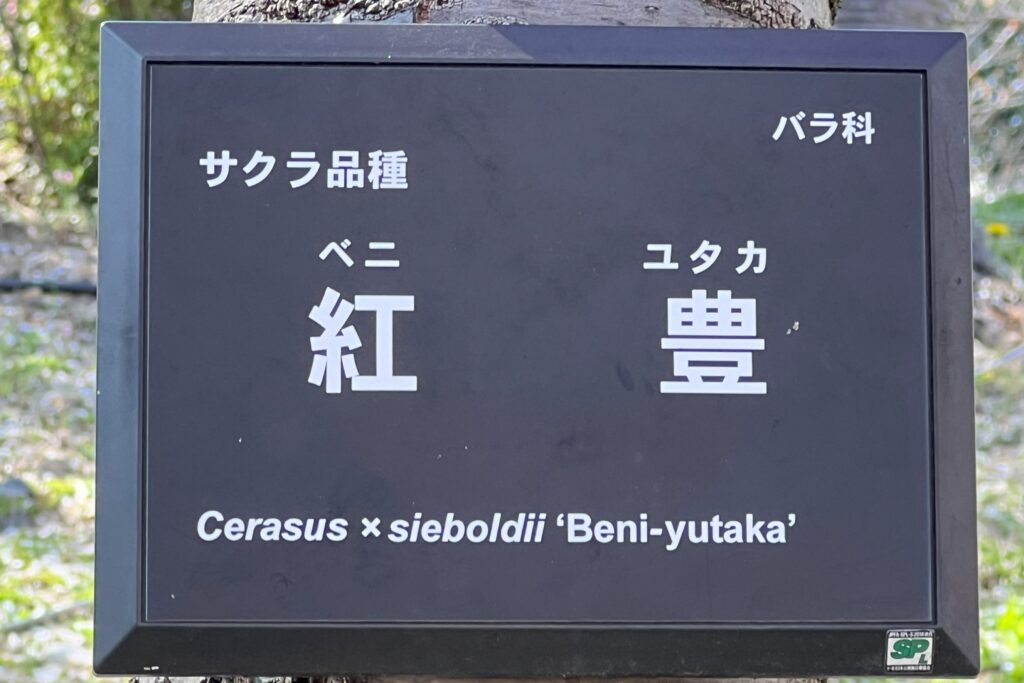

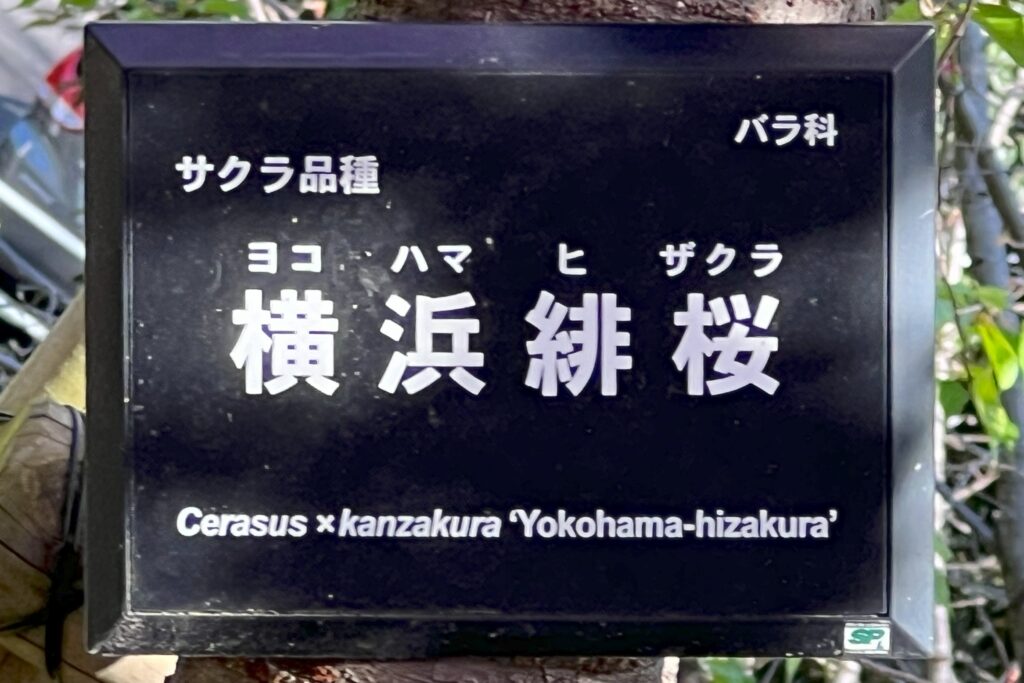

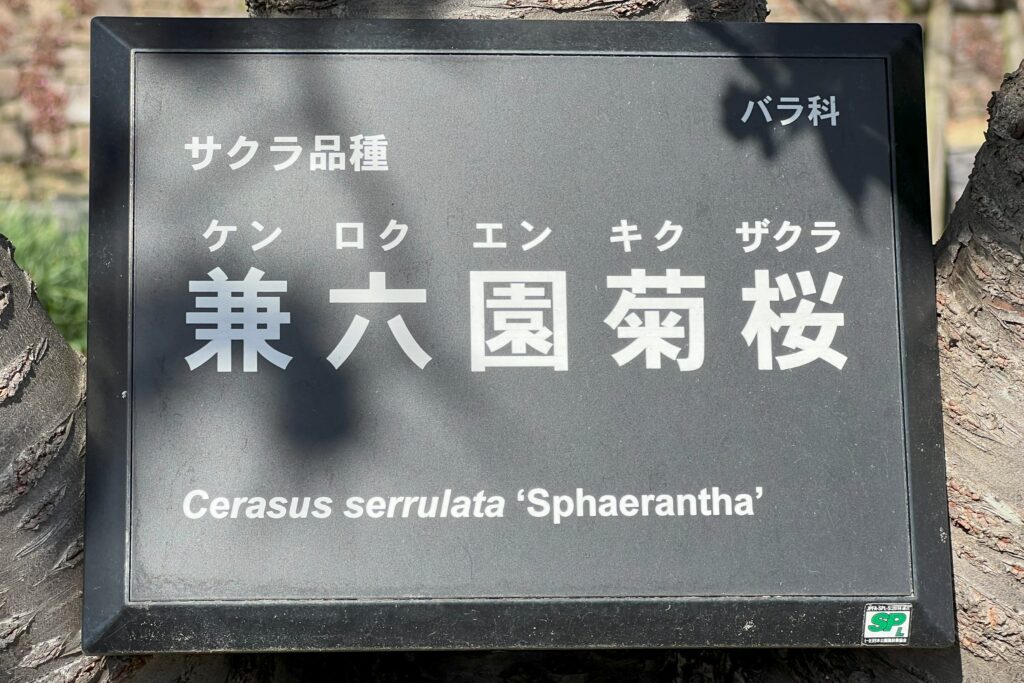

それぞれの樹にかかっている名札を見て、さらにうれしくなった。どれにも漢字名がついている。しかもきちんと読みがながふってある。ぼくが記者だったころから記事の植物や動物名はカタカナが原則だった。「桜」だって無味乾燥な「サクラ」だった。

ソメイヨシノは「染井吉野」、その”父親”とされるオオシマザクラは「大島桜」と書いてある。「八重紅枝垂」「楊貴妃」「三島富士見桜」…。それらの字面からは、花の形や色だけでなく出自までが匂ってくるではないか。

<写真③ 字面から色や出身地が浮かぶ>

ぼくは好みの樹を見つけるとまず名札を撮り、次に花や枝ぶりを撮っていった。ゆるやかに曲がる園路を1時間ほど歩きまわった。帰宅後に写真を見直すと、23種の桜の名札と花が残っていた。写真③はうち9種の名札だ。

■お気に入り桜を3群に

その23種類から、咲きっぷりや漢字名が気に入った桜を選んでみた。そのうえで似たタイプをグループ分けすると、次の3つになった。

<1> 王道の白系

「大島桜」「三ケ日桜」「糸桜」がこの仲間だ。すっくと伸びた枝に、白やピンクの花をたくさんつけていた。「王道」と呼ぶのはやはり、「染井吉野」(ソメイヨシノ)を意識してのことだ。

ネットで見つけた日比谷花壇のHPによると、日本で見られる桜の80%はソメイヨシノという。花は清廉かつ華麗。しかもそのDNAから、一斉に咲いて一斉に散る。その様は花見に限らず、日本の美意識や精神文化と共鳴してきたといっていいだろう。

この回廊にも「染井吉野」は植えてあったが、階段左右の桜のトンネルは「糸桜」が担っていた。この日の開花状況なら、ぼくの目には白系では「大島」と「三ケ日」がいちばん魅力的に見えた。

<2> 魅惑の紅系

「八重紅枝垂」「横浜緋桜」「紅豊」「楊貴妃」の4種類である。名前からもわかるように、花びらが紅色や緋色、あるいは赤が混ざったりしていた。

なかでも「横浜緋桜」は、回廊のいちばん下にある園路のわきでひとり咲き誇り、たくさんの人をひきつけていた。白系が多い中でこの緋色は目立つ(写真④)。

紅系の名前の字面を眺めていると、なにやら果物やお米の新品種名のようでもある。それもそのはず、ネット上では、桜の品種の歴史や変遷についてたくさんの解説を読むことができ、いろんな園芸品種が開発されてきたことも今回初めて知った。

<3> えにしの兼六園系

金沢にある名園、兼六園の名をつけた種類がふたつあった。ひとつは「兼六園熊谷」。案内看板によると、ヤマザクラ系の園芸品種で、原木が兼六園にある。

もうひとつは「兼六園黄桜」。黄色い花びらがちらほら咲いていたが、本格的な開花は4月中旬になるとパンフにはあった。

妻は石川県出身で、金沢は中学時代を過ごした街だ。「兼六園」の名札で目と足が止まるのは自然のなりゆきだった。これも漢字名ならではの副産物だろう。

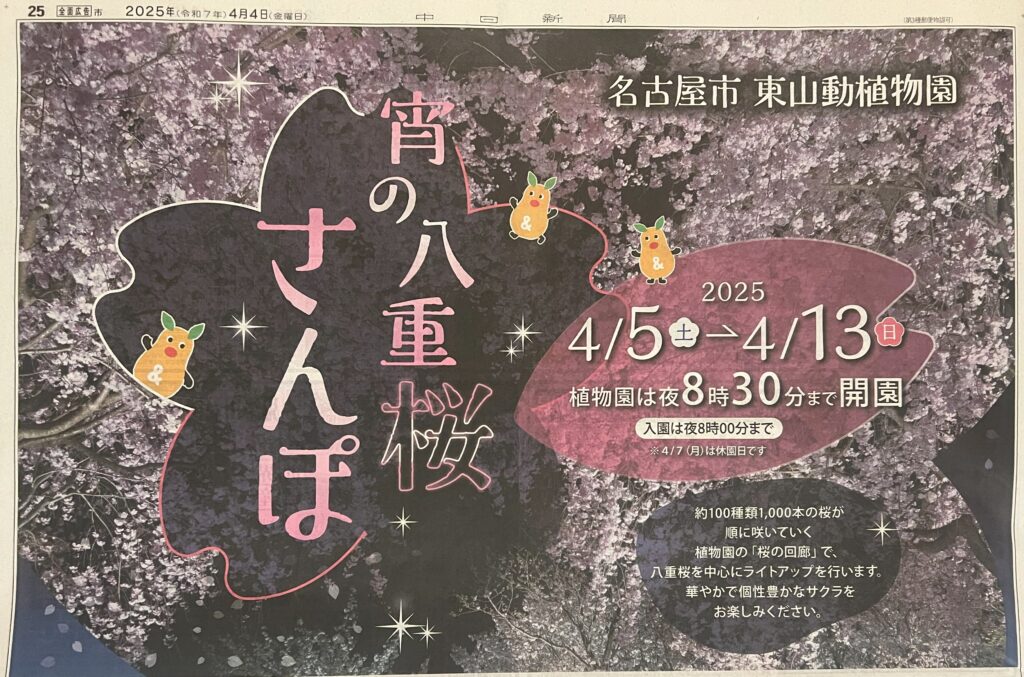

■5日(土)から夜桜も

東山植物園は通常、午後4時50分に閉園になる。でも4月5日(土)から13日(日)までは夜の8時半まで開園し、「桜の回廊」ではライトアップも予定されている(ただし4月7日は休演日)。3日と4日の中日新聞にも記事や広告(写真⑤)が出ていた。

題して「宵の八重桜さんぽ」。あえて「八重桜」と銘打っているのは、一重咲きの代表格ソメイヨシノが散り始めても、開花が遅い八重桜ならまだここで楽しめますよ、というメッセージだろう。

ぼくは昨年の4月5日、家族に誘われこの夜桜を見に行っていた。このときはライトアップと夜桜の見事さだけに目を奪われてしまった(写真⑥)。桜の種類には関心が向かず、ソメイヨシノ以外の桜が咲き誇っていることも意識しなかった。

<▲▼写真⑥ 2024年4月5日夜の夜桜 / ライトを浴びて白と紅が融合していた>

無知でもいい 美しさの前では

きょう(4日)の昼間、ふたたび回廊を訪ねて、日本文化を代表する花についていかに無知であったかを思い知った。それを恥じつつも、多様な桜たちのそれぞれの美しさに見とれていると、こんな思いも湧いてくるのだった。

――知識のありなしなんて、満開の桜の前では、なんの意味もないかもしれない