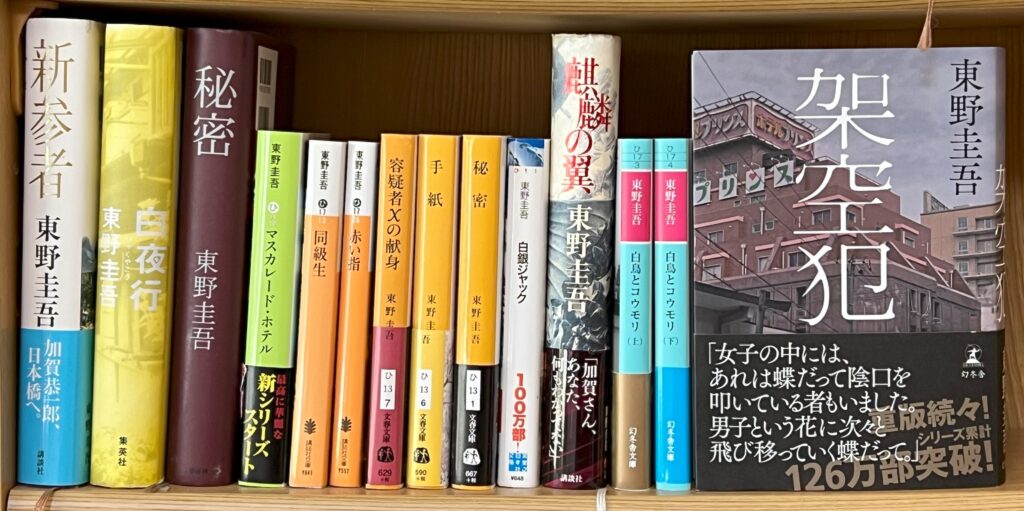

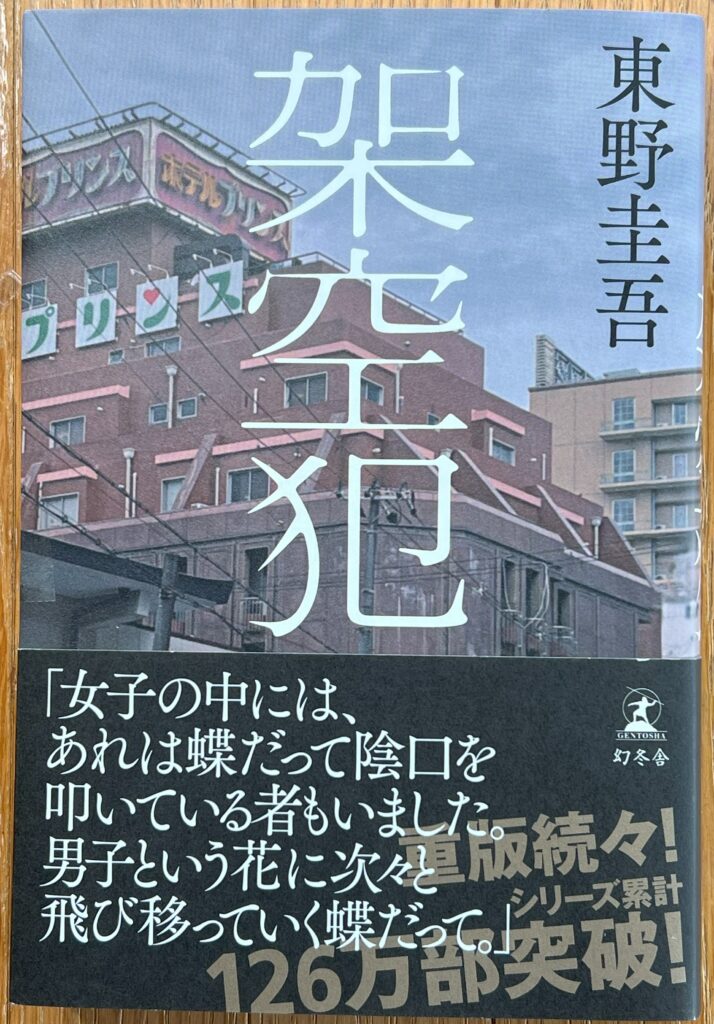

愛憎・嫉妬 生身の直感が核心へ

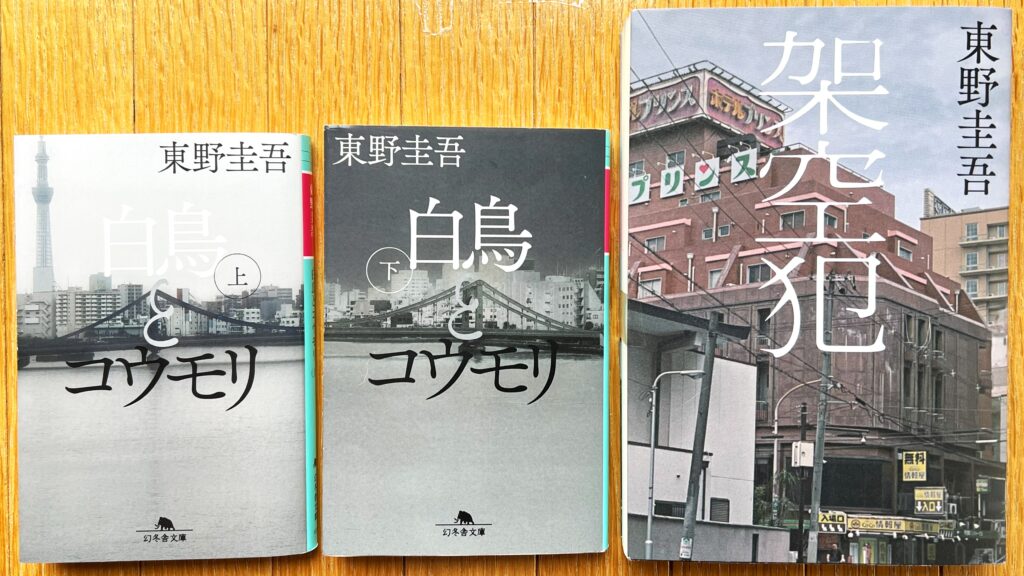

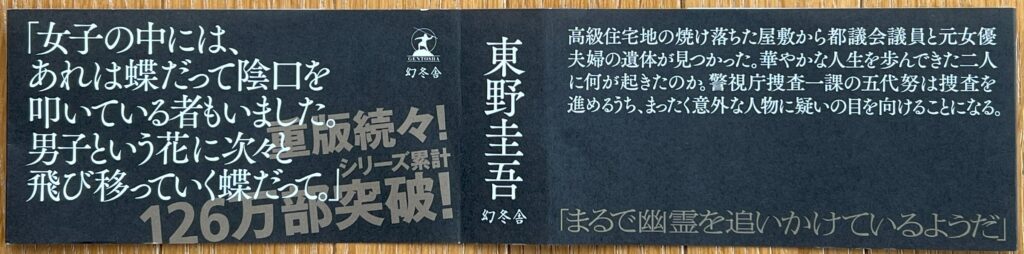

ひと月まえに読んだ『白鳥とコウモリ』の刑事、五代努がふたたび登場し、謎めいた新事件の捜査に没入する。家族や知人が漏らした何気ないひとことを突破口に、生身の人間としての直感で核心に迫っていく。男と女、親と子の愛憎と嫉妬、悔恨と魔性…。ひとの心の奥底でうごめき続ける情念が、スマホや防犯カメラなどIT機器にまつわる無機質な捜査情報のむこうから、鮮明に浮かび上がってくる。

(幻冬舎、2024年11月発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■場面みな刑事目線 作家との対話

いちばんびっくりしたのは、事件の発生直後から解決まで、すべての場面が、刑事・五代努の目線で描かれていくことだった。五代が直接見聞きしていない場面は、別の捜査員が五代の前で話したり、五代が読む関係者調書のなかで明らかにされていく。

この前読んだ『白鳥とコウモリ』は、五代が捜査で動き回る場面と、容疑者や被害者の家族が一人称で出てくる場面とが交互に出てきた。今作のような仕立てはおそらく、ミステリーの世界では代表的な手法のひとつなのだろうが、ぼくには新鮮だった。

じつはこの形、半分ほど読んでから気づいた。もしかしたらこれって最後まで続くの? そう想像すると、なぞ解きの展開を追う愉しみも増していった。えー、こうなるのか、こうくるのか、と。おこがましいけれど、これも作家との対話、といっていいかもしれない。

■展開と捜査 IT記述を徹底

もうひとつの驚きは、物語の展開でも、事件の捜査でも、IT機器が前作以上に登場することだった。スマホやタブレットの発信履歴や位置情報、その復元と追跡、街中の防犯カメラ捜査などが、事件解決の手段として詳細に描写されていく。

いうまでもなくIT機器はとんでもないスピードで進化している。少し年月がたつと設定や記述が古くなっていて再読に耐えないという懸念は作家にはないのだろうかと、『白鳥とコウモリ』の印象記で書いた。しかし新作のIT記述はもっと徹底している。

心のままならなさ より鮮明に

東野圭吾氏は大学の工学部卒で、専業作家になる前まではエンジニアだった。あえてITを詳述するのはなぜか。以下は筆者の狙いについてのぼくの勝手な推測だ。

――スマホや防犯カメラの存在なしに現代生活が成り立たなくなっている以上、現代ミステリーならば、それらをきちんと書き込まないと非現実的になってしまう。

――ミステリーで書きたいのは、人間どうしの愛憎や確執や嫉妬。それらは、ITが進化する前からある、ひとのこころの奥底のうごめきだ。

――物語では、生身の刑事が関係者と直にあってていねいに話を聴く。表情やひとことから感じた直感や違和感を大事にし、それを頼りにからまった糸を解きほぐしていく―。そうした過程をたんねんに描いていけば、IT系の無機質な記述が逆に、人のこころのままならなさをより鮮明に浮かび上がらせるはずだ。

この推測は的を得ているだろうか。自信は、ない。

■秀逸タイトル 新作もさらっと

この新作ではまた、読みながら、タイトルの『架空犯』がいつも頭の芯にあった。どういう意味なのだろう、なぞ解きの鍵にかかわるはず、と。

この長編のなかでタイトルに触れる記述は、半分を過ぎたころ、捜査本部で五代と上司の会話のなかにぽろっと出てくる。ネタバレになる恐れがあるので引用はしないけれど、ぼくはこれを読んだとき、筆者がにんまりしながら「タイトルに込めた主題、あなたがいま感じている通りですよ」とささやいている気がした。

前作『白鳥とコウモリ』の印象記でもタイトルの意味は、4分の3を過ぎたころ、相方の刑事が居酒屋で五代にちらっと漏らす形で出てくる。このさりげなさも、シリーズとして踏襲されている。タイトルの秀逸さは、いうまでもない。