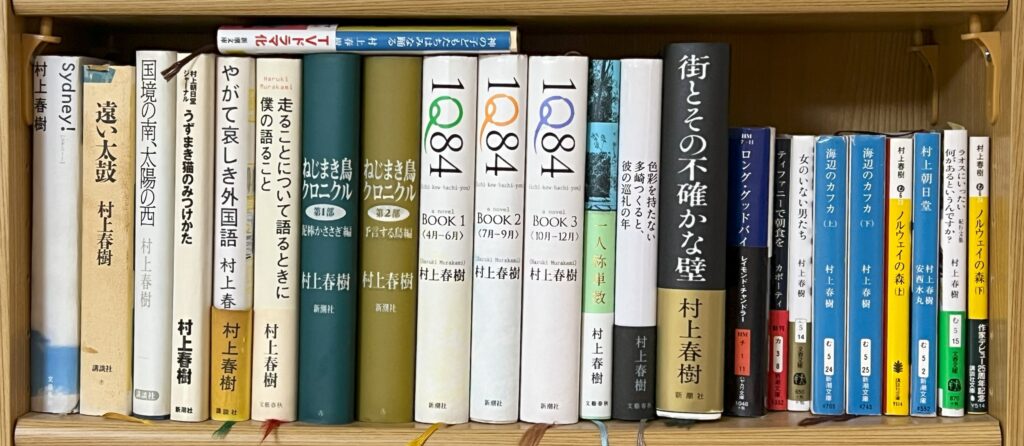

30年後に映像化 まず原作を読んだ

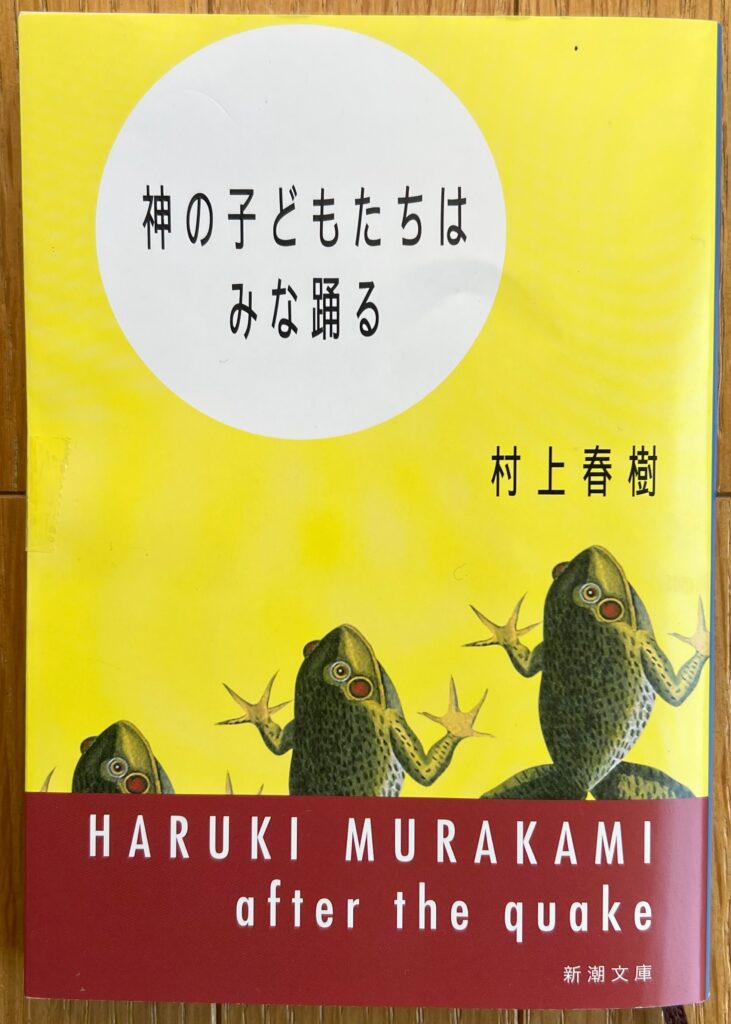

あの阪神・淡路大震災から4年後の短編集である。遠くに住む人であっても、こころの奥にしまっていた魂のしこりが、神戸の地底と”共振”してしまう様が、平易な文章から浮かび上がっていく。あの震災から30年、NHKが4月に放映したドラマ『地震のあと』の原作である。録画を観る前にまず原作を読んだら、まぎれもない村上ワールドがつまっていた。

(新潮文庫、単行本は2000年2月刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■まさに村上ワールド

6編の短編からなっている。末尾の「初出」一覧によると、うち5編は、『地震のあとで』と題して1999年の8月から12月まで文芸誌「新潮」に連載された。6本目は書き下ろしで、2000年2月の単行本化の際に追加されている。

どの作品の設定も、あるいは登場人物もまったく違っていく。ぼくはどの短編も、あの震災や神戸がどこでどうつながってくるのかと目をこらしながら読んでいった。

1作目の『UFOが釧路に降りる』は、書き出しからいきなり震災が出てくる。そうかと思うと、2作目『アイロンのある風景』や表題作『神の子どもたちはみな踊る』は、物語がそこそこ進んでから出てくる。それも最初はさりげなく。

そのあたりの匙加減とか設定のバラエティはさすがだ。サイドストーリーの展開もたくみ。文章や会話は平易だけどしゃれている。人物描写はすぐそばにそんな人がいそうだ。もちろん、たくみな比喩や上質なユーモアも散りばめてある。

まさに村上ワールド、だった。超現実的な場面が時にさらりと真面目に、あるいは、堂々と真正面から出てくるところも―。

■故郷の揺れに筆者も共振か

あの震災が顔を出してくる場面でぼくは、ふたつの地震用語を浮かべていた。ひとつは「共振」、もうひとつは「余震」だった。

神戸とつながりがありながら、そのことを封印したいと思ってきた人物ほど、揺れと衝撃の度合いは大きくなる。読後に文庫カバーを見返していたら、「世界はしずかに共振をはじめる」とあった。

神戸とそれほどつながりがない人でも、被災状況を伝えるニュース映像を見ていると、それまでなんとか奥底に閉じ込めていた、地震とは直接は関係がない不安や不満を抑えられなくなってくる。余震に平静でいられなくなってしまう―。

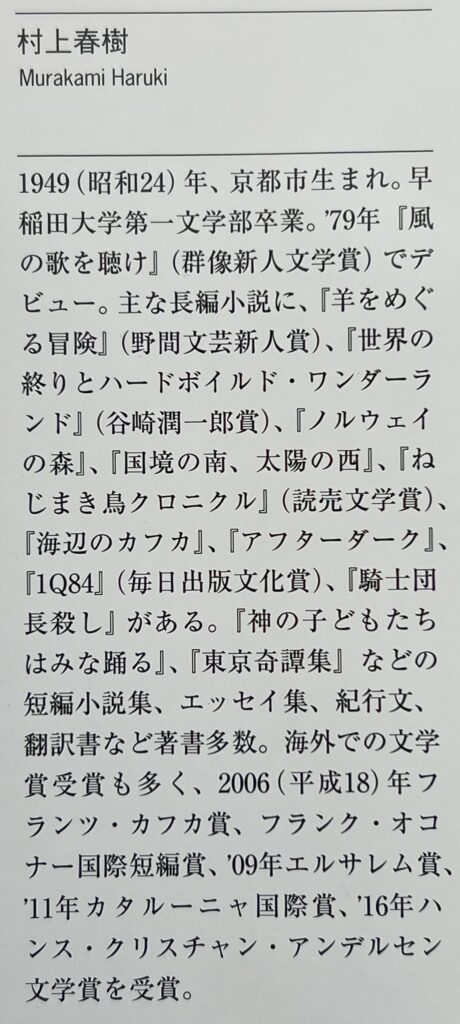

筆者は1949(昭和24)年に京都市で生まれている。ネット上のwikipediaによれば、すぐに父の仕事の関係で西宮市に転居し、高校まで兵庫県で育った。あの震災は筆者の故郷を襲ったといっていい。早大入学後は東京や海外で暮らしているから、この小説には、筆者みずからも感じた共振と余震が織り込まれているのだろう。

■イチ推し場面は「炊き火」

ぼくがいちばん気に入った場面は『アイロンのある風景』の焚き火だった。震災からひと月後の真夜中、40代半ばの絵描き、三宅さんが茨城の鹿島灘で、流木をたくみに組み上げ、いちばん下の木にそっと火をつける。

その火が時間をかけてちょっとずつ燃え上がっていく。焚き火仲間で、同棲中の順子と啓介も加わり見つめる。三宅さんが持ってきたフラスクのウィスキーを3人で飲み回しながら。順子と三宅さんの会話がとくにいい。

「三宅さん、火のかたちをみているとさ、ときどき不思議な気持ちになることない?」

「どういうことや?」

「私たちがふだんの生活ではとくに感じていないことが、変なふうにありありと感じられるとか。なんていうのか…、アタマ悪いからうまく言えないんだけど、こうして火を見ていると、わけもなくひっそりした気持ちになる」

三宅さんは考えていた。「火ゆうのはな、かたちが自由なんや。自由やから、見ているほうの心次第で何にでも見える。順ちゃんが火を見ててひっそりした気持ちになるとしたら、それは自分の中にあるひっそりした気持ちがそこに映るからなんや。そういうの、わかるか?」

(p63)

■『ドライブ・マイ・カー』『母の待つ里』

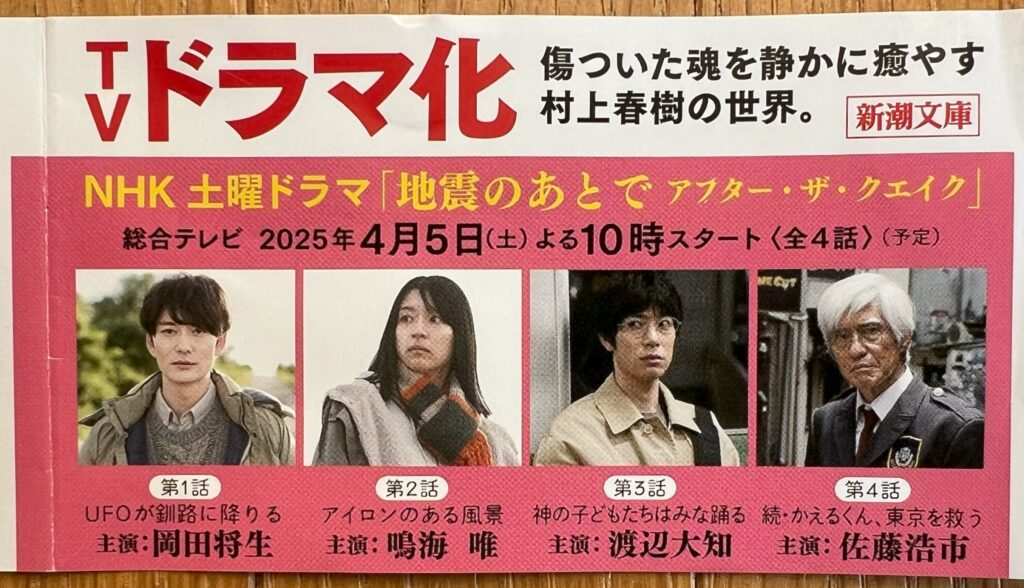

NHKが4月に放映したドラマ『地震のあとで』は、録画はしたけれどまだ観ていない。全部で4話ある。5月1日に買った原作文庫本の帯には「TVドラマ化」のコピーと主演4人の写真が並んでいる。

村上文学を映像化した映画やドラマはたくさんあるけれど、ぼくが観たのは2021年8月の『ドライブ・マイ・カー』が最初で最後だ。プロデューサーは同じ人らしい。今回はどう映像にしたのだろう。録画を観るのが楽しみだ。

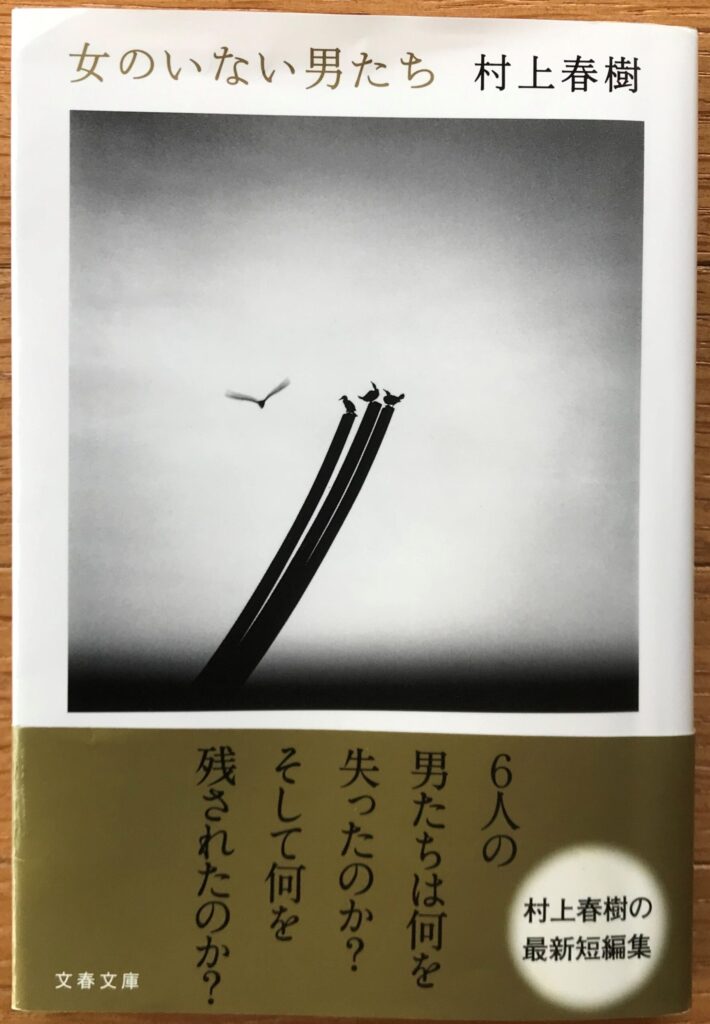

<▲(左)村上春樹『女のいない男たち』(右)映画のポスター>

そういえば、やはり大好きな作家、浅田次郎の『母の待つ里』も、先に原作小説を読んでから、録画してあったNHKのドラマを観て、印象記を2本書いた。ひと粒で2度も、深く味わえる―。今度もそうなってほしい。

<▲(左)浅田次郎『母の待つ里』(右)NHKドラマのポスター>