スマホも主役 予約も案内も決済も

大阪・関西万博を2日にわたって歩いた。予約はひとつしか取れなかったけれど、11のパビリオンに入館でき、いろんな国の「いのち」「未来」「デザイン」に触れた。もっとも強い磁力を発していたのはやはり、巨大な大屋根リングだった。柱と貫の大架構が湾曲しながら来場者を「和」で包み込み、主役になっている。何をするにもスマホが欠かせず、こちらが影の主役なのかもしれない。

(大阪市・夢洲、2025年6月25-26日見学)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■圧倒的な存在感 世界一の木造建築

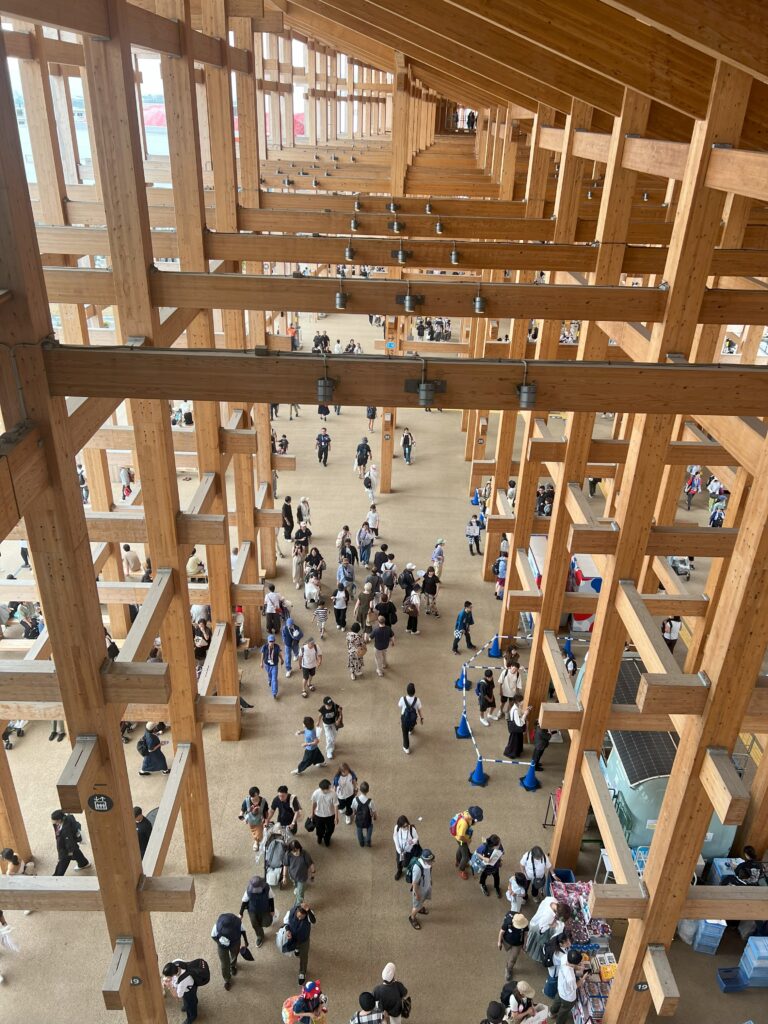

初日の午前11時すぎ、東ゲートから会場に入ったとき、その荘厳さにまず驚いた。100mほど先に大屋根リングの大架構が見え(写真①)、まっすぐ上に伸びる木の柱を、何本もの水平梁が貫いて支えている。「貫接合」と呼ぶらしい。

京都・清水寺の「舞台」がまず浮かんだ。あちらは釘をつかわない「懸造(かけづくり)」と称されるが、真下から見上げることはできない。

大屋根リングに近づき、梁がない開口部に近づくと、つぎは東大寺の南大門が浮かんだ。なぜだろうか、神社仏閣を見慣れたDNAがうずく。

リングの真下まで進み大架構を見上げたときは、古民家の大黒柱と梁が浮かんだ。昨年5月、奥飛騨の槍見館を訪ねた時のように(写真③)。

大屋根の下のベンチには、日差しを避け、雨をしのぎ、行列疲れを癒したい男女が座り休息をとっていた。「和」を感じる大架構に包まれながら…(写真②)。

エスカレーターで大屋根の上に上がった。大屋根は幅が30mもあって、想像よりうんと広い。内側にある歩道は地面からの高さが12mで、円内のパビリオン群を一望できる。外側にある歩道は高さ20mで、大阪湾から神戸の街まで見える。 巨大リングは内径が615mあり、一周すると約2km。そぞろ歩きで1時間ほどか。ことし3月、世界最大の木造建築としてギネスに認定されている。

つまりこのリングは、屋根+歩道+展望台の機能を併せ持っている。設計した建築家、藤本壮介氏は「”多様な世界がつながり合う”今という時代の象徴」と話している (雑誌「CASA」6月号=写真⑨)。

これまでに行ったことがある万博は3回だった。象徴としてぼくが思い出すのは、1970大阪が「太陽の塔」、2005愛知が「グローバルループ」、2010上海は「(タンポポの綿毛のような)イギリス館」だ。

将来、2025大阪を振り返るとき、それは間違いなく「大屋根リング」になるだろう―。2日目の夜、会場を去るとき、東ゲートからリングを見返して、そう確信した。ライトアップされた柱と貫が光と影になり、心地よい「和」を奏でいた(写真⑤)。

■1日目 並んで5館に ベストはサウジ

万博1日目はまずリングを眺め、大屋根を少し歩いた後、予約があった住友館を観た。そのあとは、パビリオンで「待ち30分以内」のパビリオンに並んでいったら、5館に入ることができた。印象を漢字2文字に濃縮してみると―。

<住友館> 森の誕生→崩壊→再生の循環が映像と音声で重層的に展示してあった(右)。別子の山を模したという外観(左)も素晴らしく「真摯」さを感じた。

<アラブ首長国連邦(UAE)> ナツメヤシの細木を束ねた巨柱が10数本(左)。間に展示台があり(右)、奥には現地映像が流れていた。「素朴」でほんわか。

<カタール> 隈研吾設計の外観は帆船をイメージ(左)。内部展示は海洋資源保護が軸で、現代・未来の首都風景も(右)。2022サッカーW杯を開催した「自信」か。

<フランス> ヴィトン(左)とディオール(右)のブランド力とデザインセンスが全館にあふれている。最後の屋上ダンス映像も「洗練」されている。

<サウジアラビア> 展示まで見ることができたパビリオンのなかでは、ここがいちばん気に入った。中庭をとりこんだ建物配置は、砂漠国の都市構造を模していて説得力があった(上)。展示は現代アート(下左)から、海洋資源保護(下右)、サンゴの3Dプリンティング、将来の都市イメージまでバランスが取れていた。なにより、次回の2030EXPOを首都リヤドで開くことが決まっており、その自信とやる気が「躍動」していた。

<クラゲ館> 建物の設計は、名大にできた新施設「コモネ」の小堀哲夫氏。丘へのせり上がりとうねる屋根(左)にらしさ。展示(右)にも「童心」があふれていた。

<ドローンショー> 午後7時から上空であった。多くの人がウォータープラザに集まり、待ちわびていた。ショーが始まるとスマホで写真や動画を撮っていた。

■2日目 最後に観た日本館に誇り

2日目の26日は予約がひとつもとれなかった。やむなく、待ち時間と、ぼくたちの見たい度を天秤にかけながら、次の5つの館に入った。「超人気」の米国館とイタリア館は行列が長すぎて、並ぶ気にもなれず、パスした。でも日本館だけはどうしても見たくて、夜の自由入場時間(7時~)に1時間ほど並んで入館できた。

<ドイツ> 木造円形の5建物が連なる。循環社会の未来、見せ方がうまい(左)。寝そべりソファが回転し天井鏡に映る(右)。楽しませる工夫が「知的」

<エジプト> 45分待って(左)、展示は映像3本10分だった。世界遺産の映像(右)はきれいだけど奥まで観せてほしかった 期待に「依存」しすぎたかな。

<オーストラリア> 国の豊かな森を再現し(左)、星座と先人の物語を語り、海に特化した映像も(右)。なんともおおらかな「大地」の賛歌。

<スペイン> 黒潮でつながってきた日本とのつながりが面白い(左)。両国の派遣団だけでなく、海賊の戦利品をめぐる裁判(右)の「歴史」も。

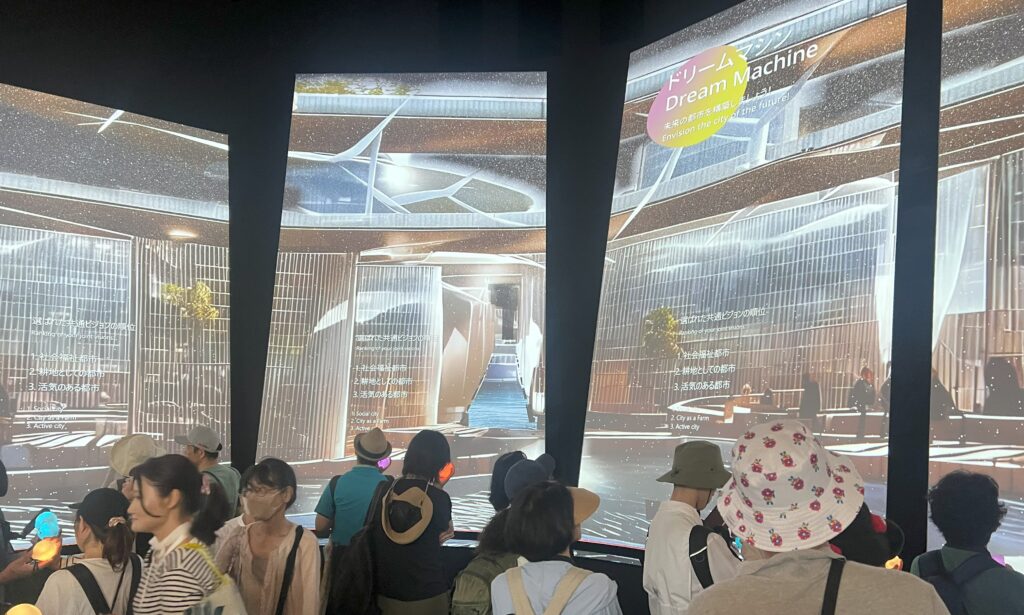

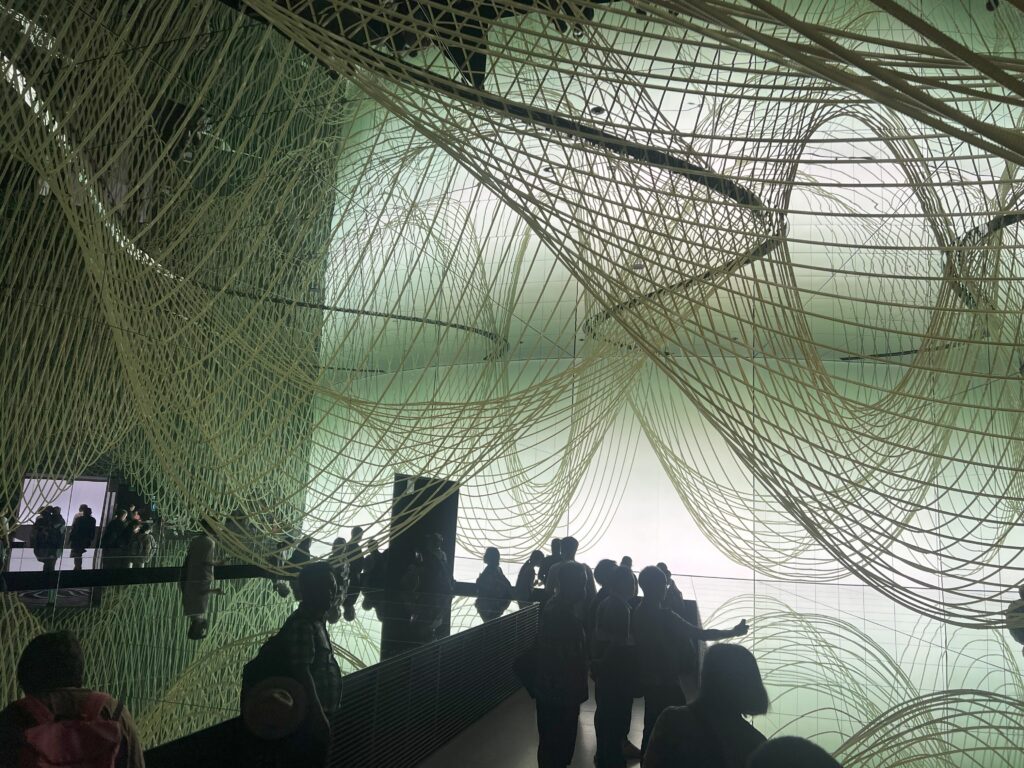

<日本館> 建築は、鉄骨をCLT材ではさんだ壁を最小単位にしている。端正で理知的でシャープだ(上、中)。展示には、万博会場から出る生ごみを新資源へ変えるプラントをとりこみ、「藻の無限の可能性」にも光をあてている(下の2枚)。すべてに真面目で誠実な姿勢が感じられて、誇らしかった。企画や設計の人たちは、ここまで絞り込むのにどれだけ議論を重ね、どれだけ捨てたのだろう。そう思い、想像をめぐらせていたら「超知」という造語が浮かんだ。

■外観デザイン 揺れ動く表層 奇抜を越えて

入館できないパビリオンも、外観だけならだれでも自由にデザインを眺め、何かを感じることができる。ぼくも主要館を外から眺めながら、気になった館をスマホで撮影していった。「これは新しい」「未来を暗示している」と強く感じたのは次の2館だった。形と素材と色彩の組み合わせが斬新さうえに、風が吹くと表層が微妙に、時に劇的に変化していくところが新鮮だった。

<Null2> (落合陽一プロデュース) 大小の立方体が組み合わせてあり、表面に張ってある膜は薄くて柔らかく、空や人を映し込みながら揺れて歪んでいる。ホルン状の凹部の底は色や形を変えていく(写真⑥)。設計は豊田啓介氏。

<パナソニックグループ「ノモの国」> 蝶のような形に曲げた鉄パイプ1400個が展示館を覆っている。パイプの半分には、3種類のオーガンジー(薄い平織物)が取り付けてあり、海風が吹くと揺れ動いて、生きているかのようだ(写真⑦)。設計は永山祐子氏。

どの建物も期間限定の仮設なので、奇抜なデザインは、これまでの万博と同様、ほかにいくつもあった。その多くが曲線を多用していた。

<▲(左)オーストリア館=設計はDWM (右)クウェート館=設計はLAVA&NUSSLI>

<▲(左)スイス館=設計はManuel Herz (右)いのち動的平衡館=設計は橋本尚樹氏>

■スマホなしでは巡れない

今回は旅行会社のツアーに妻と参加した。新幹線とホテルのほかに万博チケット2日分もセットになっていたが、パビリオンの予約はついていないので、自分でやるしかなかった。予約枠は「2か月前抽選」「7日前抽選」「3日前からの空き予約」「入場後の当日枠」の4段階。チケット番号が届いたのは10日前だったので「7日前」以降の3回について、2日分を計6度、試みた。妻とふたり入場を条件にしてトライした。

でも予約できたのは1日目「7日前抽選」の住友館だけ。申し込みと確認に毎回30分はかかった。出かける前に延べ3時間はスマホで予約画面を見つめていた。ふうー、と何度もためいきが出た。

会場についても、入場する際も当日予約も、スマホで公式サイトにログインする必要があった。ぼくの場合は、ログインできても結局、2人分の空きはなかった。そこで、待ち時間の短いパビリオンがわかるサイト(後述の「つじさんの地図」参照 ) が大いに参考になったけれど、そこへのアクセスもスマホだった。

パビリオンによっては、入館できても、展示横にQRコードが表示してあり、スマホでアクセスして説明を聞く方式のところもあった。飲食やお土産代はキャッシュレスで、ぼくは交通系カードで払ったけれど、スマホ内のアプリで済ませている人も多かった。

ぼくにとってスマホは、写真を撮るのにも欠かせなかった。2日間で268枚もの写真を撮ったので、モバイルバッテリーが役に立った。この体験記にはそのうち42枚もアップしている。ひとつの記事につけた写真の枚数としては断トツに多い。

(準備編1) ガイド本は2冊

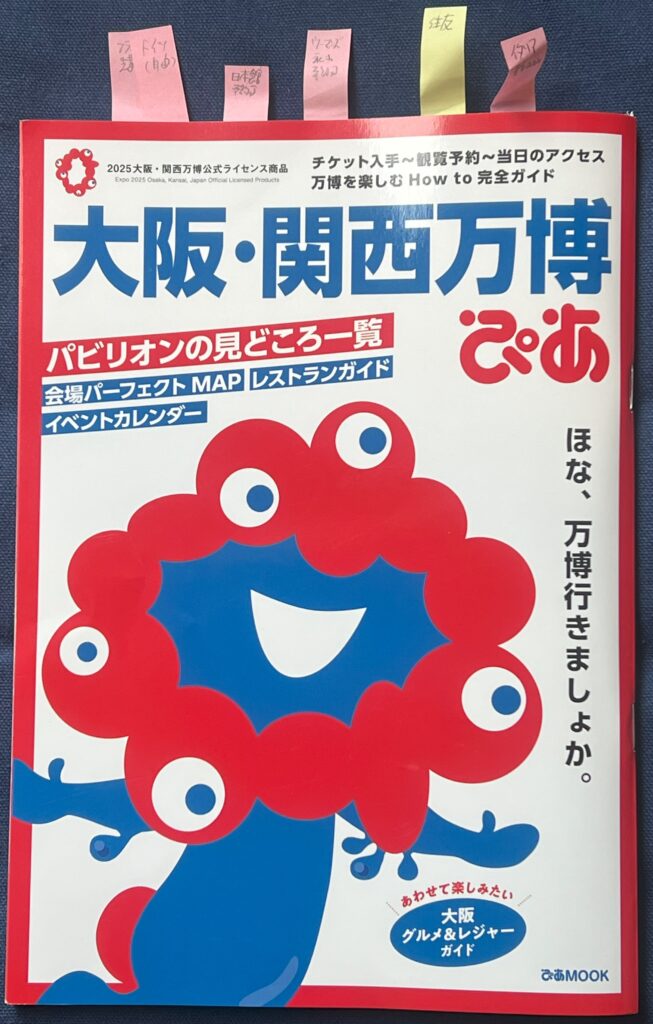

今回の万博見学にあたり、購入したガイドブックは次の2冊だった。

△ぴあMOOK「大阪・関西万博」(写真⑧)

チケットからアクセス、パビリオンの紹介と予約、レストランまで網羅してある。全体を把握するのに役に立った。6月末の改訂版では、来場者アンケートをもとにパビリオン人気ランキングも掲載しているらしい。

<(左)写真⑧ぴあのガイドブック (右)写真⑨「CASA」6月号>

△CASA 6月号「万博と建築」(写真⑨)

建築に焦点を当てている。大屋根リングやホールなどの共用施設、主要パビリオンの建築デザインについて、狙いや背景がくわしい。設計者の名前と写真、経歴もついていて、何人かはインタビュー記事もついている。

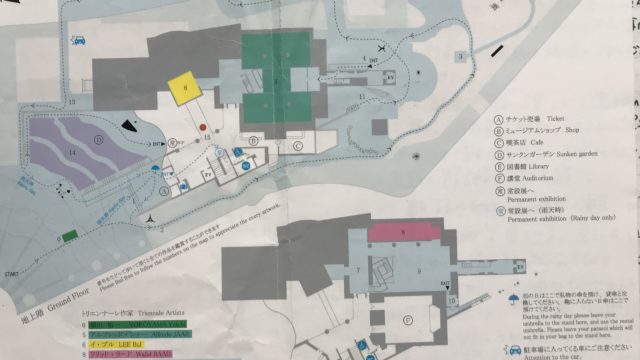

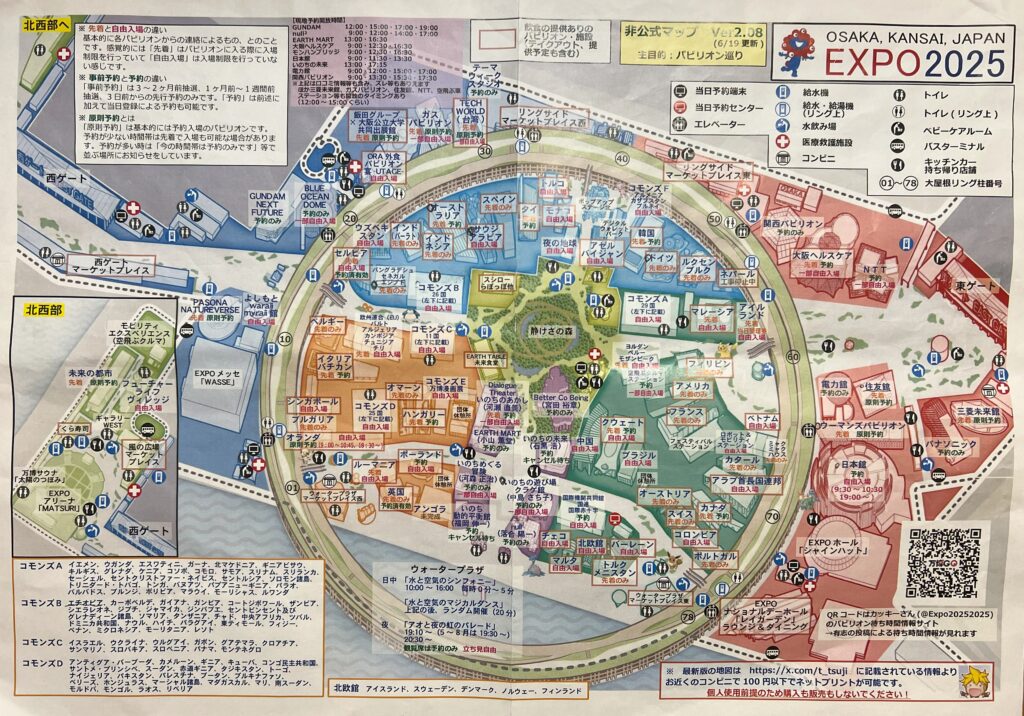

(準備編2) 必携 つじさんの”非公式”地図

もうひとつ持参した紙資料が「つじさんの地図」(写真⑩)だった。ネットで偶然、見つけた。パビリオンの位置が分かりやすく、入館条件も太字で色分けして書いてある。「アメリカ=先着のみ」「日本館=予約と自由入場(9:30-10:30、19:00~)」といった具合だ。

入手方法も驚きだった。作者の「つじさん」は、セブンイレブンの「ネットプリント」にこの地図のデジタル情報を登録し、その「予約番号」をXに投稿して教えていくれている。ぼくは近くのセブンイレブンに行き、店内のプリンターでその番号を押し、代金の100円硬貨を入れたら、A3のきれいな地図がプリント排出されてきた。1分もかからなかった。

万博会場では、同じ地図を手にしている人を何人も見かけた。しかもこの地図には「パビリオン待ち時間情報サイト」にアクセスできるQRコード(写真⑧の右下)も印刷されていた。これもすごく重宝した。

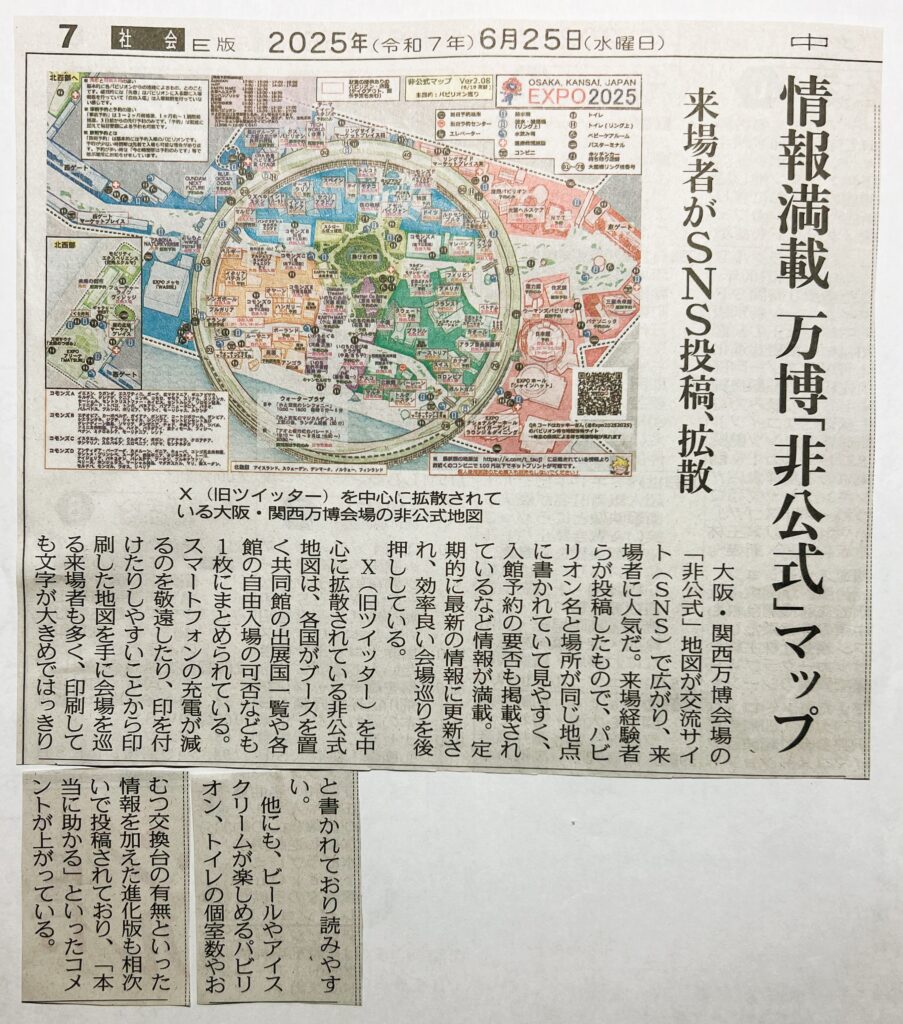

なんと、驚きはまだあった。名古屋に帰宅した翌朝の28日、たまった新聞を読んでいたら、25日の中日新聞夕刊にこの地図の紹介記事が出ていた(写真⑪)。見出しは「情報満載 万博『非公式』マップ」「来場者がSNS投稿、拡散」とある。ぼくと妻は25日の早朝に家を出たので、この記事は読んでいなかった。

このEXPO2025、まさにスマホとSNSの時代の万博でもある。