よみがえる衝撃 あせない熱

建築学生だった19歳のときこの本を読み、すさまじい体験記に衝撃を受けた。ぼくも日本を飛び出し、外国をこの目で見てみたい―。新聞配達でお金を貯め、大学を1年休み、ユーラシア大陸を一周した。その長旅はぼくの血肉となり、記者を職に選ぶ原点にもなった。母校の棚主交流会で紹介するため、54年ぶりに再読した。

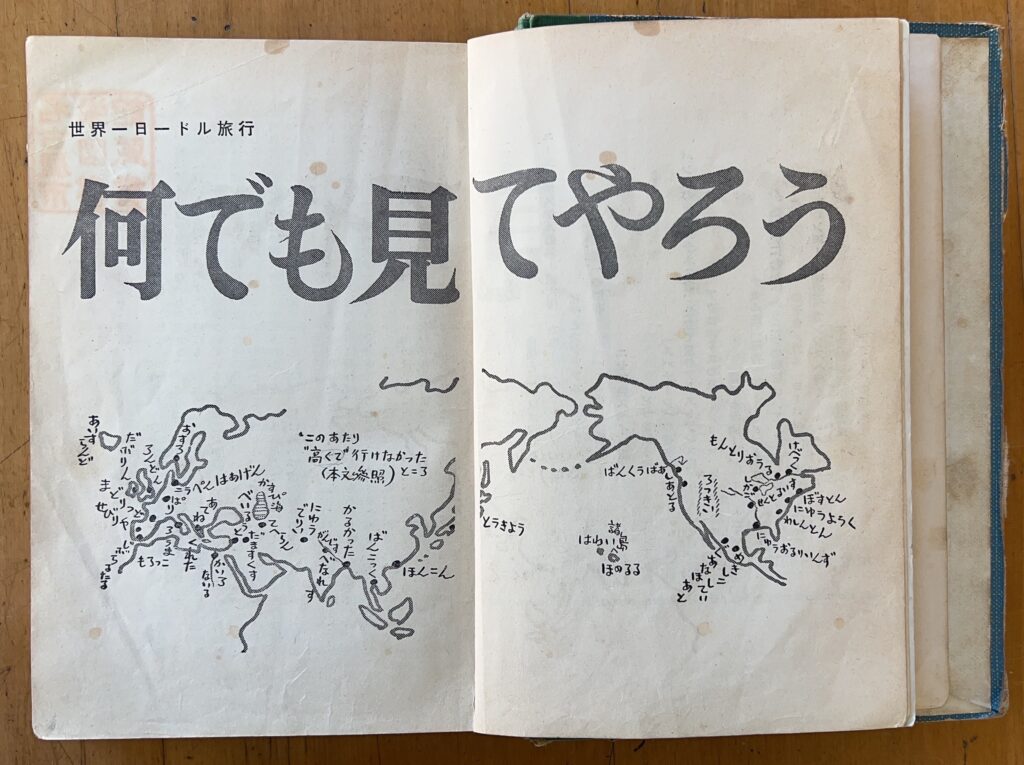

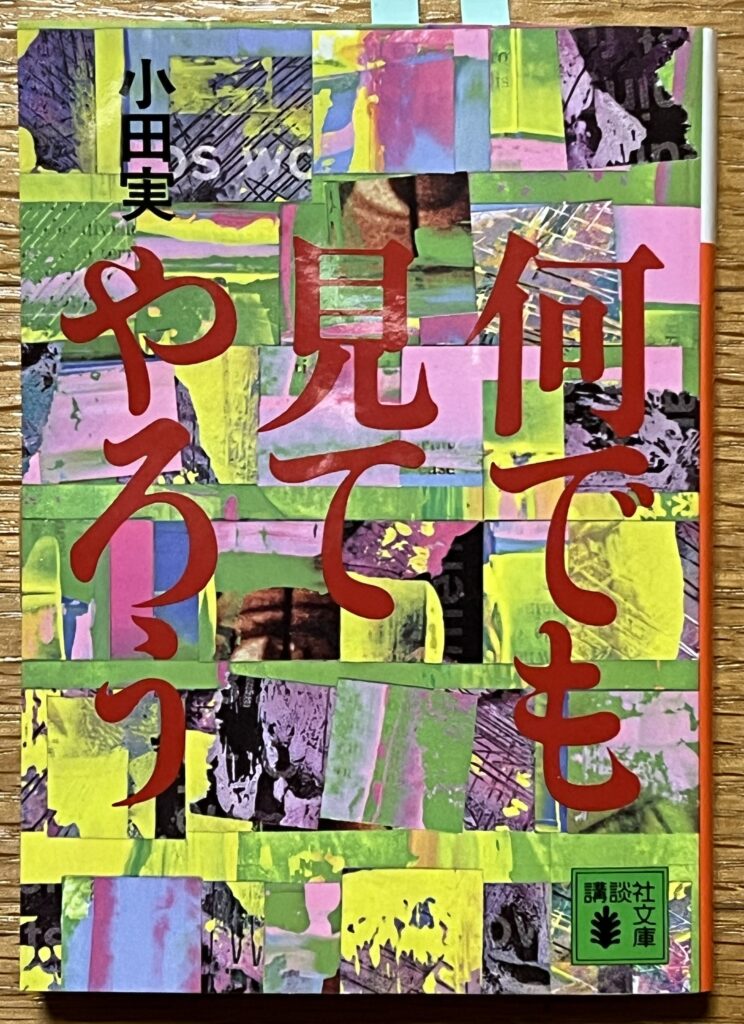

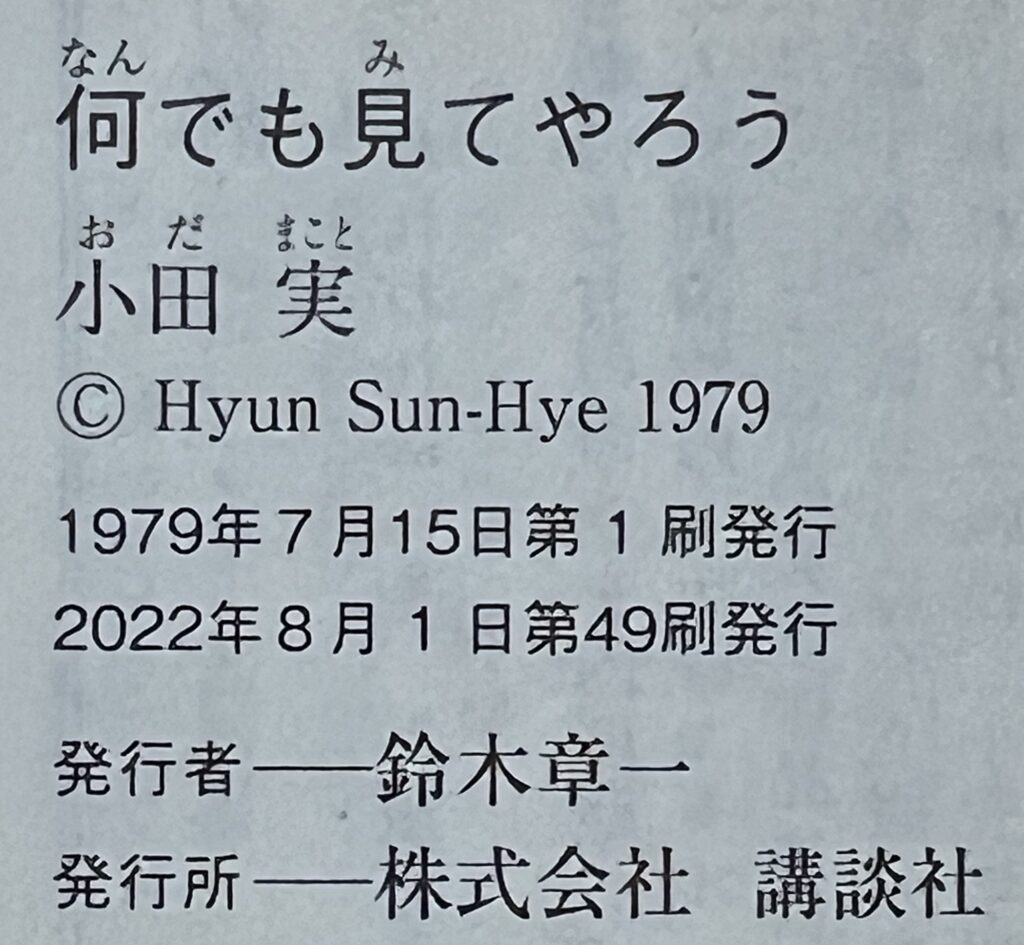

<写真は1961年年の初刊本 (左)と 最新の講談社文庫(右)>

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

小田実27歳 ほとばしる好奇心

本文は、こんな有名な書き出しで始まる。

ひとつ、アメリカへ行ってやろう、と私は思った。3年前の秋のことである。理由はしごく簡単であった。私はアメリカを見たくなったのである。要するに、ただそれだけのことであった。(p9)

筆者の小田実氏 (1932―2007 ) は1958年夏、フルブライト留学生として船で米国へ渡った。留学を終えた59年10月、ふたたび船でこんどは英国へ渡り、半年かけて欧州、中近東、アジアを巡って60年4月に帰国した。27歳だった。

1961年に出たこの本は大変な話題を呼び、ベストセラーとなった。再読後にその要素を書き出すと―

・1日1ドル 極限貧乏旅行

・怖いもの知らずの突破力

・底抜けの好奇心と楽観性

・恐るべき記憶と粘力の筆

・文明文化への豊富な知識

それにしても、訪れた街と会った人たちの多彩さは、やっぱりすごい。かれらと重ねる議論の深さにもうなる。溢れ出るエネルギーは現代の若者にも伝わるだろう。

ぼく19歳 新聞配達で資金 欧州へ

ぼくは名古屋大学の1年生だった1971(昭和46)年、秋から冬にかけてこの本を読んだ。当時19歳。4月に京都・舞鶴から出てきて名古屋市内に下宿し、陸上部で走り続けていたけれど、講義は一般教養ばかりで、建築の講義はまだわずか。大学生になったという手応えがとぼしく、このままでいいのかと悩んでいたころだった。

そんなぼくの脳天にこの本は突き刺さり、舞鶴への帰省列車の中でも読みふけった。オレも海外をこの目で見てみたい―。年明けの1972年2月には、新聞店に食事つきで住み込んで、朝夕刊の配達を始めていた。

新聞配達をした1年間に、旅のルートを研究した。関連する本だけでなく新聞の国際面も熱心に読んだ。貯金は約百万円になっていた。大学2年が終わった73年3月に1年間の休学届を出し、6月2日、横浜港からソ連ナホトカ行きの客船に乗った。20歳だった。

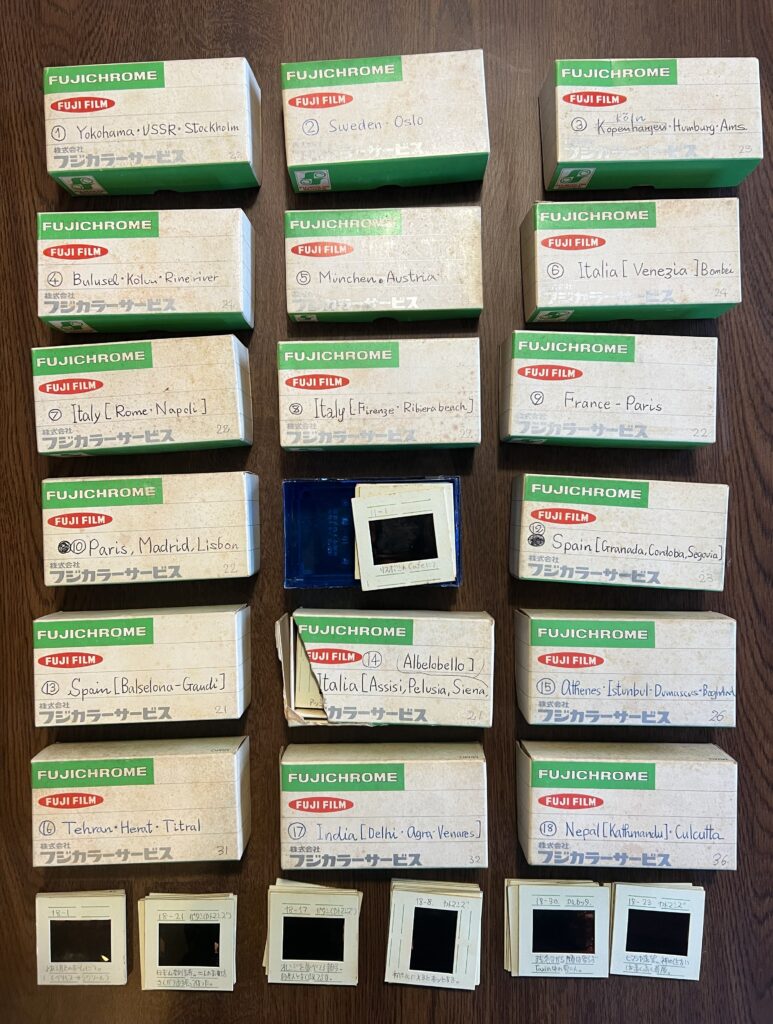

あの旅でぼくは約650枚の写真を撮った。スライド投影できるよう、フィルム1コマずつが紙枠(マウント)に入っていて、紙枠にメモがある。もっとも大事な「旅のログ(記録)」だ。『何でも…』を再読後、押し入れから出し、久しぶりに見直してみた。

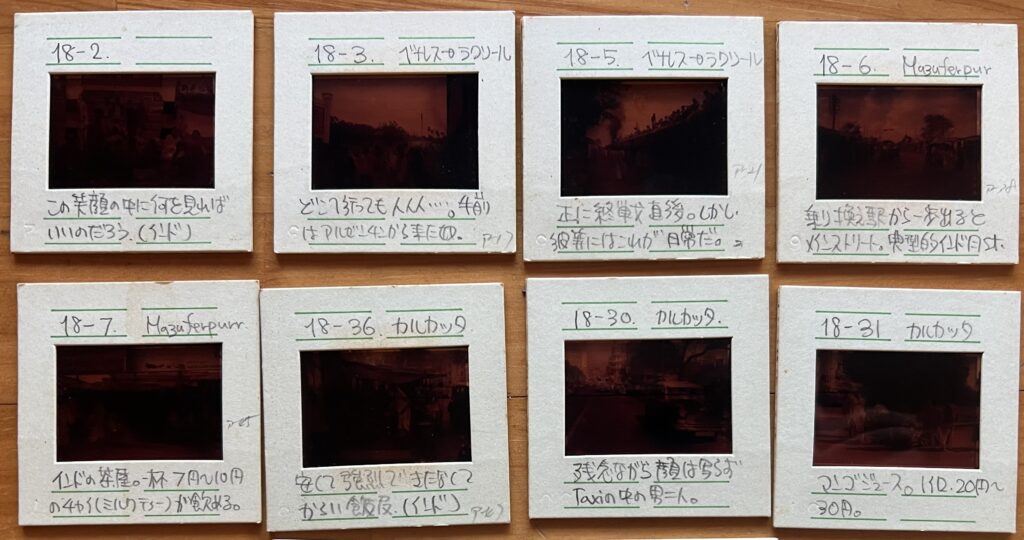

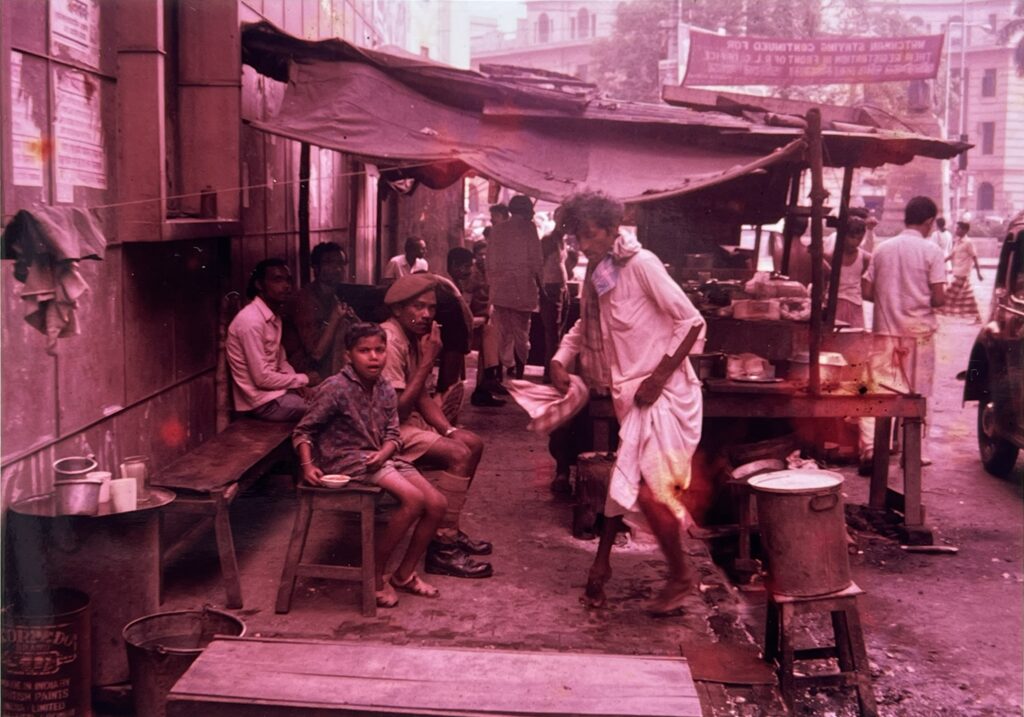

驚いたのは、劣化だった。どれもみな黄色くなり、ところどころかびも生えていた。そのうち26枚を先日、写真店でプリントアウトしてもらったら、完璧なセピア色だった。下記の「カルカッタ」の4枚はその一部。黄ばみに52年の歳月を感じる。

ふたつの旅 三つの共通点

ぼくは『何でも見てやろう』を大事な案内役として計画を立てた。だから共通点はみな、そこからきている。

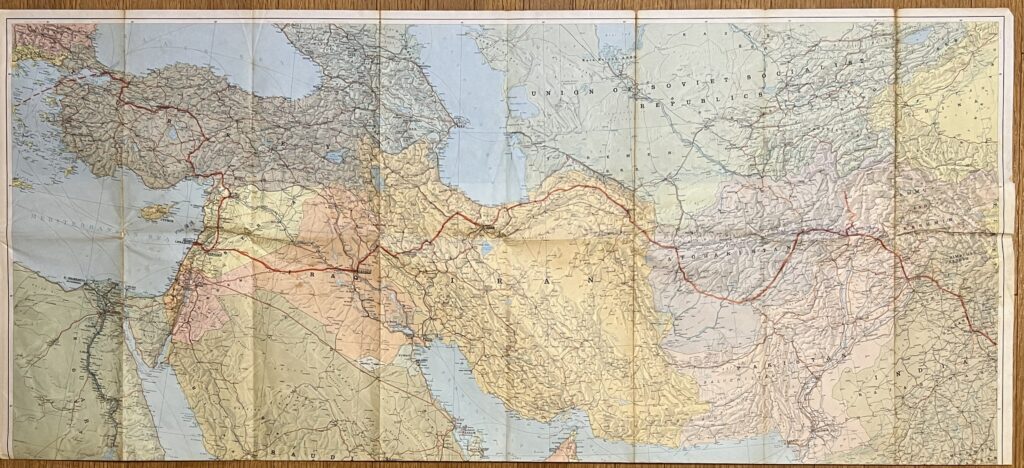

①「欧州→中近東→アジア」半年かけて

小田氏は1959年10月、米国から船で英国に渡り、そこから半年かけて、欧州→中近東→アジアとめぐって、60年4月に帰国している。

ぼくは1973年6月、ナホトカからモスクワ経由でスウェーデンのストックホルムに着いた。欧州を鉄道で3か月、中近東・アジアをバスで3か月旅して、1973年12月に帰国した。ユーラシア大陸を半年で1周したのだった。

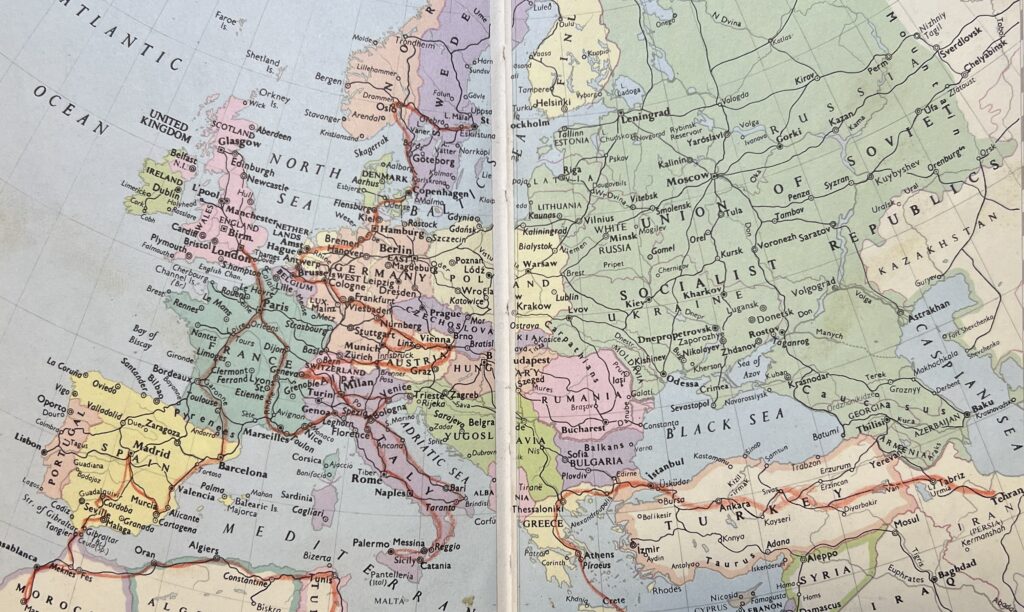

小田氏とぼくの旅のルートをユーラシア大陸地図にプロットしたのが図1だ。14年の時間差があるけれどルートはほとんど同じ。しかも期間はともに半年だった。

② 日本への航空券を持っていた

小田氏は、ノルウェー・オスロから日本までのチケットを米国で買ってから、船で大西洋を渡った。

当時の航空券は正規料金で買うしかなかったが、1年間有効だった。どの便に乗るかは現地で予約していけばいい。それに一定の飛行距離以内におさまるなら「途中下車(ストップオーバー)」ができた。

小田氏はオスロを起点に、興味ある都市で下車し、その街を歩き尽くすと次の都市へ飛行機で移動していった。「1日1ドルの旅」を続けることができたのは、帰国チケットが手元にあったからだろう。

その手法をぼくは”踏襲”した。欧州から陸路で行けるのはインドまでとわかり、カルカッタから日本までの航空券を出国前に正規料金で買った。お金が少なくなっても、病気になっても、カルカッタまで行けば帰国できるようにと。

③ カルカッタ 「究極の貧困」

今回の再読でぼくの記憶ともっとも弾きあったのは、カルカッタだった。

小田氏「むきだし」「途方もない」

本の最終盤にある「不可触賤民小田実氏―カルカッタの『街路族』」という章に、こんな文章が出てくる。

いま私が(路上で)眠ろうと必死に努めている都会カルカッタは、おそらく世界最悪の都会であった。人口6百万、ひとにぎりの大金持ちと無数の街路族、コジキ、暑さと病気と、そして何よりも貧困。ここに存在するのは抽象的、カッコつきの「貧困」ではなくて、なんの形容詞も虚飾も誇張も必要でない、むき出しの事実としての貧困、それ自体であった(p390)

それは、やはり、ショッキングな体験であった。こうまでむき出しの途方もない貧困に、こうまでむき出しに立ち向かったことがいままでなかったのだ。そのときほど、私はものごとを外から見るのと内から見るのとの違いを身にしみて感じたことはなかった。私はこんなことを言っていばっているのではない。あの途方もない貧困を身をもって体験した、などとおこがましく言うつもりもない。私は貧乏で街路に寝はした。が、私はたんなる行きずりの旅行者にすぎなかったのだ。私は逃げ出そうと思えば、いつだって逃げ出せたのである。げんにそのときも、私はバンコック行きのジェット機の予約をすませたばかりではなかったのか。(P391)

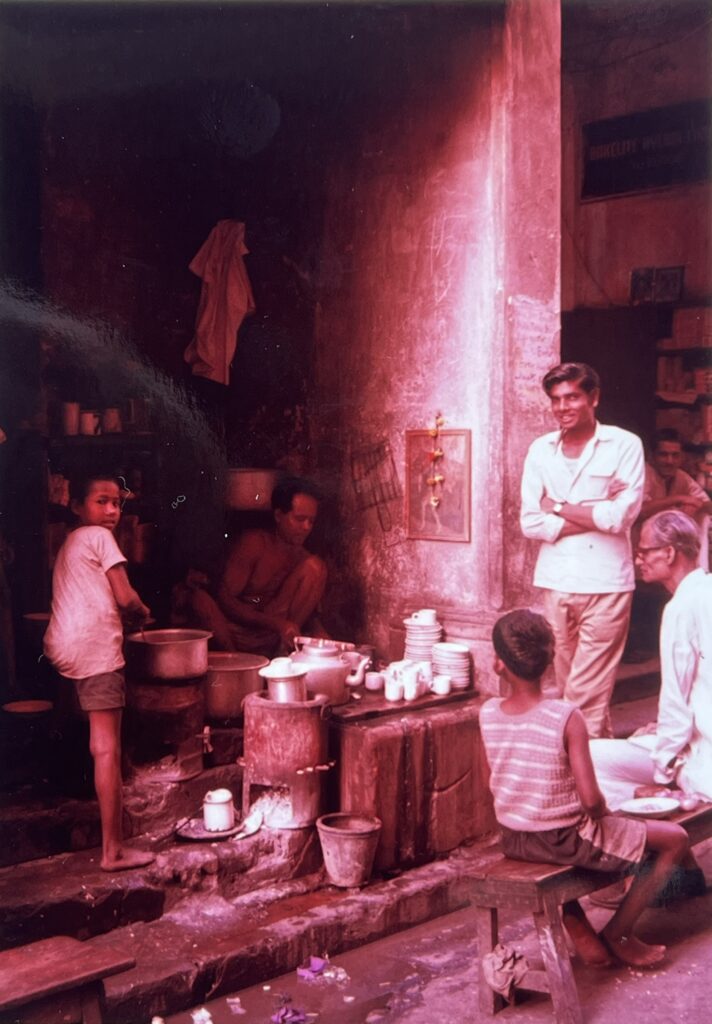

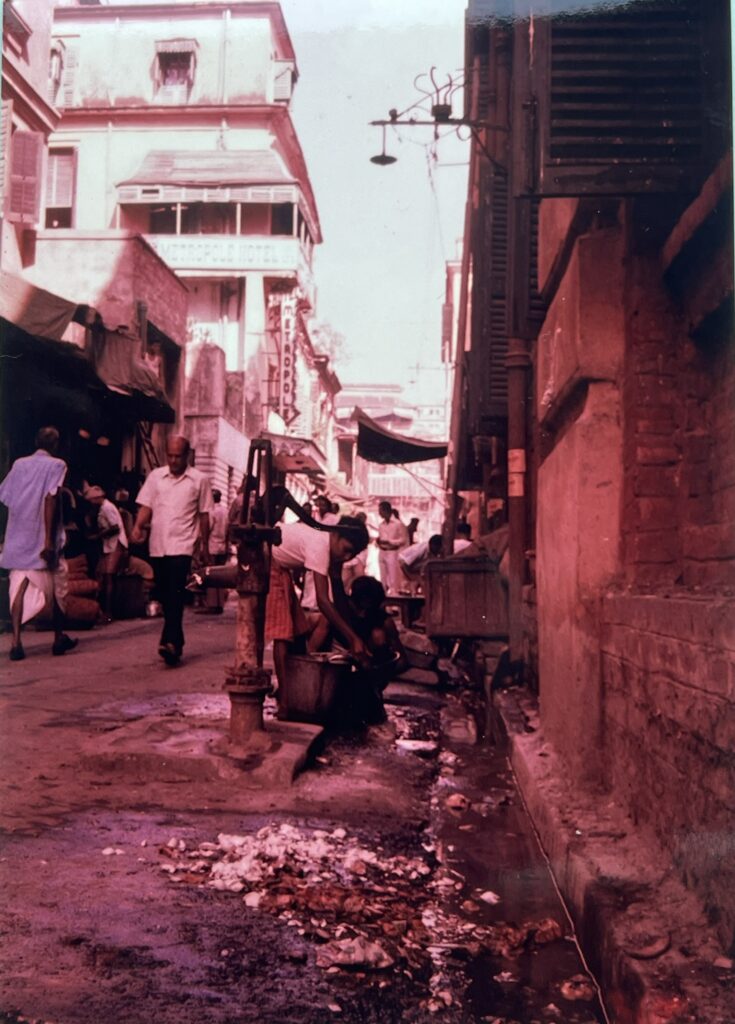

ぼくも「底抜けの貧困」に硬直

再読しながら52年前の自身のカルカッタ体験を思い出していた。当時も歩道には物乞いがたくさんいた。その前を歩くとき、施しを求めてまとわりついてくる少年たちの腕をほどくのに難儀した。52年ぶりにスライド写真を見直してプリントアウトしたのが、下のセピア色の4枚だ。

<▼(左)ベナレス近郊の駅=1973年11月10日 (右)カルカッタの食堂=11月22日>

<▲(左)カルカッタの喫茶店 (右)すぐわきにはゴミが=1973年11月22日>

裏通りに入り、わきのお茶さんで紅茶を飲む。甘い。腹が減るとテント張りの食堂でカレーを食べた。とんでもなく辛いが、慣れると香辛料の違いがわかるようになった、という気もした。でも、ふと目を足元の道脇に落とすと、ごみと泥がいたるところに沈殿している。とてつもない不衛生と貧困がすぐそばにあった。

「肘から先がない少年たち」

そんな光景にもなんとか慣れて、カルカッタを離れる前日のことだった。安宿へ向かって歩いていたら、右わきに座り込み物乞いをしている少年に目がいった。左手の肘から先が、ない。目をそらして通り過ぎた。数分先でこんどは別の少年に目がいった。両腕とも肘から先が、なかった―。

ぼうぜんとしながら宿に戻りついたら、半年滞在しているという30歳ほどの日本人がロビーにいた。この話をしたら、彼はさらりと言ったのだ。

「この街の物乞い、ものすごい数いるだろ? インドのお金持ちって、いちばんミゼラブル(不幸な、哀れな)に見える人に施しをするから、乞食の方も、できるだけミゼラブルにならないと、生きていけない。(もしかして、あの少年たちの腕、肘から先は? ) 信じたくはないけれど、親が切り落としてしまった可能性がある…」

バンコク行き搭乗券 懐に

実はあの時のぼくの腹巻の中にも、航空会社のカルカッタ支店で予約したばかりのバンコク行き搭乗券が入っていた。13年前の小田氏と同じだった。「おれのチケット代があれば、あの少年たちは元気に学校に通い、一家も物乞いせずに何年かは暮らせているのではないか…」。おぞましさ、やりきれなさ、無力感…。あのとき自分の心情をどう表現すればいいか、いまも的確な言葉が浮かばない。

もちろん違いもいっぱい

ともに半年の旅だが、違いはもちろん数えきれないほどあった。3点あげると―

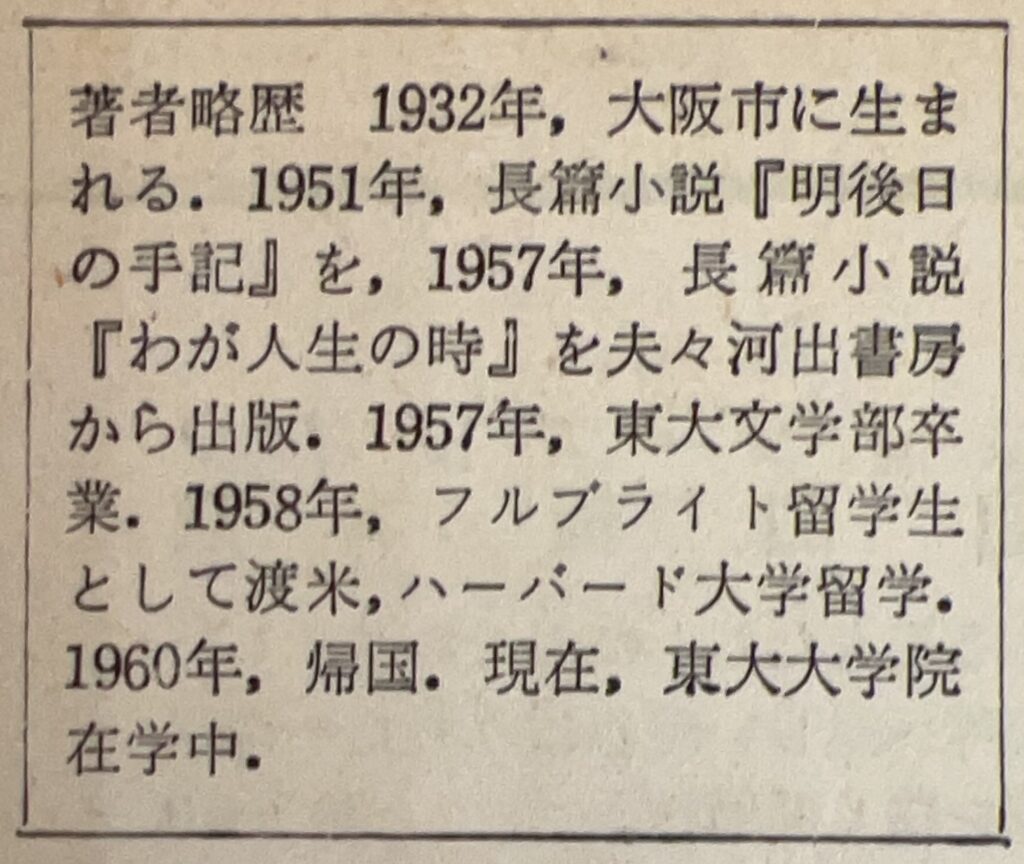

①小説2作の作家 – 未熟な20歳

初刊本の筆者略歴によると、小田氏は19歳の若さで長編小説を書いた。東大在学中にも2作目を出していた。次作を模索していたであろう26歳のとき「見たくなった」米国へフルブライト留学した。欧州から中近東の時は27歳だった。

本書によると、東大での専攻は「古代ギリシャ語と文学」。旅先の作家や文化人と面談し、わたりあえるだけの知識と語学力があった。それを魅力ある文章に残し、分厚い本にする力も。

ぼくは出発時が20歳で、世界はおろか、ニッポンのことさえ何もわかっていなかった。外国語も受験英語しか使えなかった。旅先での印象や考察は幼く、浅かった。今回の再読でそれを痛感した。

②フルブライト留学 – 新聞配達

旅費をどう賄ったか。小田氏は航空券を含めかなりをフルブライト財団から支給された。それが「欧州から日本までの航空券を持った」「1日1ドルの旅」につながった。

ぼくは1年間の新聞配達で100万円を貯めた。欧州に行くまでのソ連旅行代、欧州内の鉄道乗り放題ユーレイルパス、カルカッタから日本までの航空券を買ってから出国した。

小田氏の時は1ドル360円の固定制だったが、ぼくの時は変動相場になっていて300円から270円。ぼくは欧州では1日5ドル、中近東・インドは1日2ドルを使い、全資金を使い切る直前にカルカッタから飛行機に乗ったのだった。

③ベストセラー体験記 – 建築でなく記者に

最大の違いは帰国後の体験記だったろう。『何でも見てやろう』はベストセラーとなり、バックパッカーのバイブルになった。もちろんぼくもそのひとりだった。

ぼくは帰国して大学に戻り、本格的に建築を学んだけれど、職業には新聞記者を選んだ。この長旅での体験が強い後押しになった。2013年の同窓会誌への寄稿文でこう書いた。

その長い旅は私を圧倒し、自問自答させた。欧州と日本の間には、なんと多彩で多様な文明と歴史と宗教が積み重なっていることか。「地球はひとつ」なんかじゃないぞ。建築は社会を変える力をもっているのか。国のかたちには政治や経済や宗教の方が大事ではないか。そんな疑問を胸に1973年暮れに帰国すると、母国は「オイルショックとトイレットペーパー騒ぎ」に揺れていた。

記者になってからも、あの体験を書き残したい気が心の底では疼いていた。しかし仕事になれてきた1985年、沢木耕太郎氏の『深夜特急』が出た。沢木氏はぼくの2年後の1975年、26歳から27歳にかけてほぼ同じルートを逆方向に旅していた。真摯な姿勢、体験と分析の深さ、端正な文章…。「とてもかなわない」と感じたのだった。

いまならわかる。ぼくの旅先での体験や思考は、先輩ふたりの深みにはまったく及んでいなかった。あまりにも若すぎた。

再読の契機は名大新施設コモネ

そんな過去の本を再読するきっかけは、名大にこの夏できた交流施設Comon Nexus(愛称コモネ)だった。反り返った屋根、うねる地下空間が魅力的な建築だ。研究者と学生と市民の交流を促す仕掛けもいっぱいある。それらは体験記『新施設コモネにわくわく』に書いた。

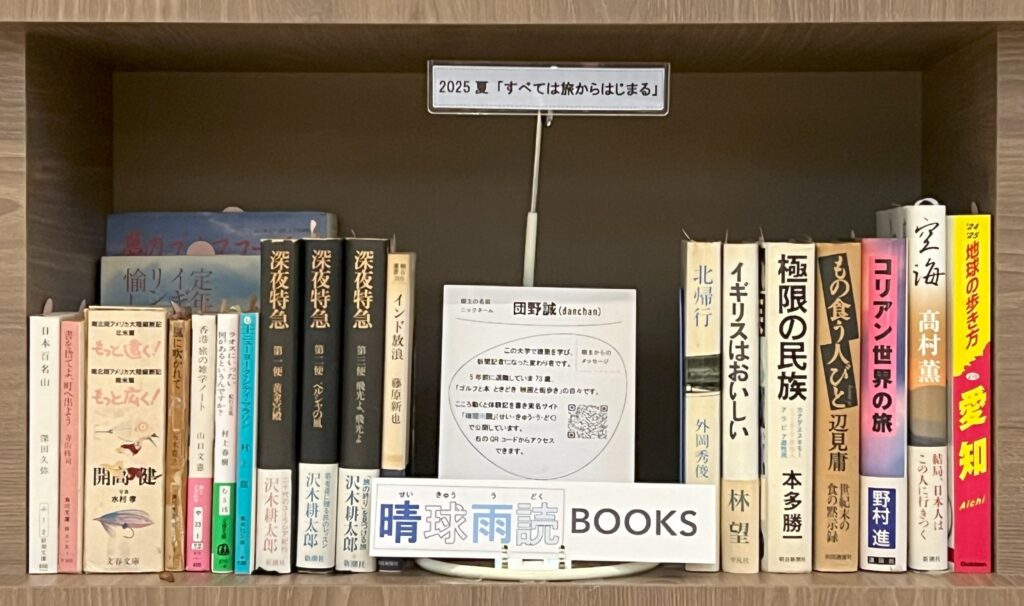

ROOTS BOOKS の棚主に

仕掛けのひとつROOTS BOOKSは壁一面が巨大な本棚になっている。区画ごとに棚主を公募していて、棚主は好きな本を展示できる。ぼくは7月に棚主になり、「旅」を最初のテーマに決め蔵書から20冊を選んで並べた。

どの本を並べるか―。最初に浮かんだのが『何でも見てやろう』だった。しかし自宅の本棚になかった。引っ越し時に紛失したか、だれかに貸したままか―。この経過も体験記『棚主になってみた』に書いた。

交流会に登壇へ まず『何でも…』を

ROOTS BOOKSでは月に1度、棚主の交流会がある。名づけて「ひととなりBOOKS」。ホストとゲストが読書体験を話し、ほかの棚主らも加わっていく。11月27日の第4回にゲスト登壇をと事務局から打診され、お役に立てるならと快諾した。

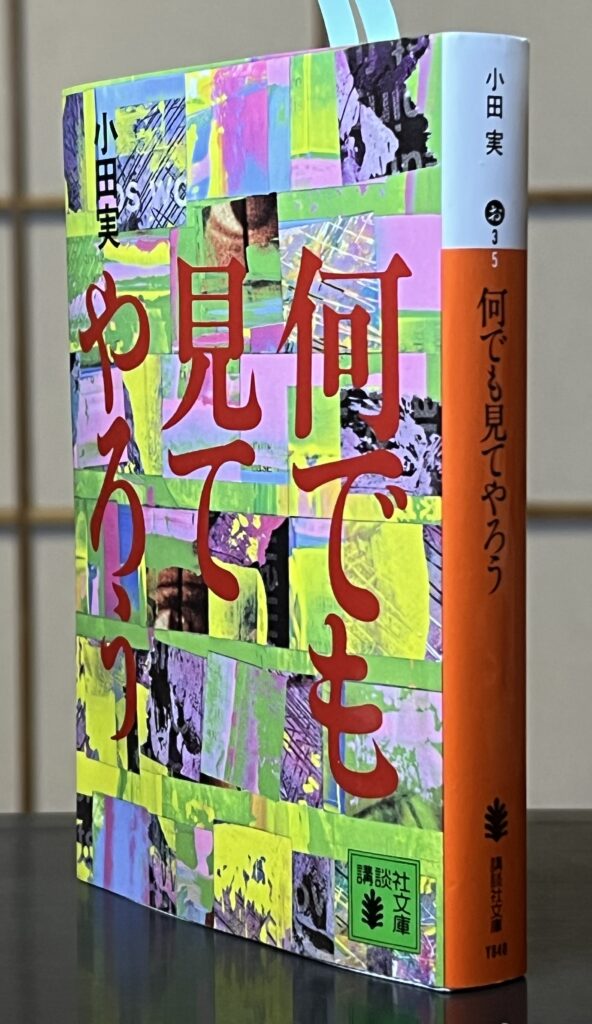

交流会では冒頭、ゲストは「もっとも影響を受けた本」を紹介している。ぼくは『何でも見てやろう』と決め、読み直してみることにした。絶版かなと思いつつネット検索したら、文庫になり出版は続いていた。

文庫49刷 超ロングセラー

近くの本屋さんで講談社文庫を取り寄せ、巻末の出版歴(写真左)を見て仰天した。「2022年8月1日 第49刷」。1979年の文庫化からすごく増刷を重ねている。

「超」がつくロングセラーだったのだ。なんだかほっとし、そしてうれしかった。

図書館の初刊本 ぼろぼろに

初刊本も見たくて、名古屋市の鶴舞中央図書館に出かけたら、「禁帯出」の1冊が書庫にあった。ブックカバーはなくなっていて、背表紙の端もぼろぼろだった(写真右)。たくさんの人が読んだのだろう。

ぼくもそっと机に置き、ゆっくりとページを繰っていった。かすれた活字や古い写真が、「ああ、これこれ」と、54年前の若き日の興奮を呼び戻してくれた。

11月27日交流会 ―『旅』と『ログ(記録)』

第4回「ひととなりBOOKS」は11月27日午後7時から、コモネのROOTS BOOKSで開かれる。ホストは名大大学院生態学講座の依田憲・教授がつとめてくださる。依田教授の研究手法が興味深い。「Bio-Logingバイオ・ロギング」。野生動物に超小型のセンサを装着し行動や生態を記録し、それを分析していく。「日記的動物行動学」だそうだ。

ぼくは退職後にホームページ『晴球雨読』を開設し、体験をブログに書いて随時アップしている。そのブログ(Blog)も、もともとは「Web(ネット上)とLog(記録)」の合成造語だった。さらにぼくが棚主として最初に選んだテーマは「旅」だった。

―どちらも『旅』と『ログ』から始まった

棚主ふたりの共通点を探り、こんなタイトルがついた。どんなやりとりになるのだろう。楽しんでみたい。