身につまされ 深さに身震い

400首もの短歌の海を泳ぎながら、73歳のぼくは、なんども身につまされ、死に近づくことの深みに身震いした。やはり人生終盤にいる筆者の選択眼に感服し、的確な解説にうなった。読み終わってから、ぼくの心にもっとも響き刺さった20首を選んだいったら、その作業もまた、想いたゆたう豊かな時間だった。

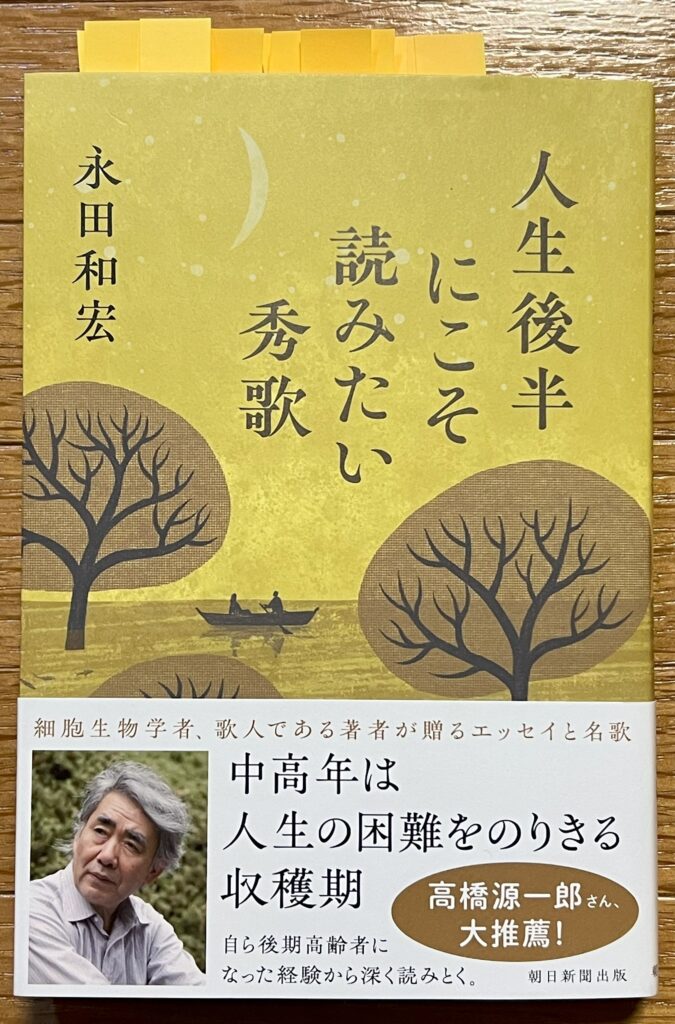

(朝日新聞出版、2025年4月発刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■老いの哀歓 21項目に

人生の後半、つまり「中年」以降は、男も女も日々さまざまな哀歓を感じながら生き、死に近づいていく。古今の歌人たちは、その機微と情感を繊細な言葉にかえて短歌を詠んできた。筆者は膨大な歌の中から、3部21項目にわけて選び、紹介していく。選択のキーワードを並べると―

<人生後半へ>

中年、ユーモア、金、定年、再雇用、恋、離婚・再婚、おひとり様

<老いの先へ>

介護、ケアハウス、病、死までの時間、死別、孤独

<たのしみ>

食、酒、二日酔い、友、旅、ペット、孫

出てきた短歌はぼくが数えたところ396首あった。身近なテーマに誘われながらページを繰っていくと、短歌の海をただよっているような心持ちになった。

いくつもの歌で、これって俺のことだ、ぼくたち夫婦みたい、と身につまされた。ぼくがまだ味わっていない辛さの歌を読むと、飲みこまれそうでおののいてしまうときもあった。字面の奥の奥まで覗き込もうとすると、戻れそうもない深みに引っ張り込まれていく感じがして身震いする歌もあった。

■刺さる20首 たゆたう自選

筆者はほぼすべての歌に、歌人の経歴や、詠まれたときの背景と奥にある意味を解説してくれている。その文章は簡潔にして的確だ。

門外漢のぼくには歌の優劣はわからない。ただ読みながら、自分の体験や心情に刺さってくる歌を選ぶことはできそうと感じていた。

そこで本を読み終えると、最初から歌だけを読み返してみたら、うんこれはと感じる歌が40首ほど残った。その40首を再度読み直して、意味が明快で、心底同感でき、強く訴えてくる歌に絞って付箋をつけ20首に絞った。

もちろん判断に迷う歌がいくつもあった。心がたゆたう時間が続いた。でもそれは、だれにもくる老いというものを真摯に見つめ直す、本質的な意味で豊かな作業になった。

その20首をぼくなりの4つの主題に分け、短評をつけたのが下記だ。とても安直な”選歌”だけど、筆者はきっと、苦笑いしながらも許してくれるだろう。

① 老いの自画像

もの忘れまたうち忘れかくしつつ生命(いのち)をさえや明日は忘れむ

太田水穂(p34)

こうなりゃなんでも笑ってしまおう/達観の域

職退きて精神(こころ)は楽になりましたいのちの維持費が少しかかります

大建雄志郎(p47)

2000万円ではなく「維持費が少し」が可笑し

行くところあるが如く出でて来て行くところなき十余り五歩

石田比呂志(p103)

老後は「教養」いらない「今日用」がいるが

叶うならあの世へ行きたいその前にトイレへ行きたい今行けるうちは

小倉サツ子(p111)

これぞ高齢者の切実 / ユーモアまぶして

「空きを待つ」その空きの意味思いけり特別養護老人ホーム

小山年男(p127)

老親を特養に入れようとしている子の自責か

眼科に行き耳鼻科によりてその帰り心電図撮る今日の遠足

山内美津子(p133)

年寄りの”あるある”と自嘲を「遠足」に

②友は酒 しみる酔い

白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけれ

若山牧水(p207)

この一首に勝る酒の歌はないと永田氏

君が唇(くち)へたくみに馴寄(なよ)る盃(さかづき)のなまめかしさにさびしくなりぬ

若山貴志子(p209)

牧水の晩酌につきあう妻/これは嫉妬だろうか

騒がしき酒場の卓にほほえみをたたえる酒の縁(へり)に口寄す

岡部桂一郎(p212)

喧騒の中の隔絶/ひとり呑みでも孤独じゃない

思い出せぬ昨夜の酔いの細々(こまごま)を再現し朝の妻仮借なし

永田和宏(p217)

この情けなさ/酒好き愛妻家ならあるあるか

③ 病んで知る生

もゆる限りはひとに与えし乳房なれ癌の組成を何時よりと知らず

中城ふみ子(p139)

離婚後に乳がんを宣告された31歳の衝撃作

今しばし死までの時間あるごとくこの世にあはれ花の咲く駅

小中英之(p144)

死を意識する歌人にひとときの明るさ

死はそこに抗いがたく立つゆゑに生きている一日(ひとひ)一日はいづみ

上田三四二(p148)

癌患う医師の歌/いづみ(泉)から湧き出るものは

④ 近きひと いまはなく

母死にしかかるときにも飯を食(は)み夜となれば眠るまたなく悲し

安立スハル(p154)

残されしものには日常が続く/これもつらい

よるべなきわれを思えば生きたしと哭きますきみの眉は濃かりし

山中智恵子(p168)

お前残して死ねないと泣いた夫/あの眉が浮かぶ

あほやなあと笑ひのけぞりまた笑ふあなたの椅子にあなたがゐない

永田和宏(p170)

京都で出会った愛する妻・裕子はもういない

先に死ぬしあはせなどを語りあひ遊びに似つる去年(こぞ)までの日よ

清水房雄(p172)

40代で乳がんで死んだ妻/あの暢気が恋しい

このままデモに行こうよ 君なら言うだろう焼香の列は長く続けり

吉川宏志(p179)

遅咲き歌人で政治にも関心あった小高賢を偲び

どっちみちどちらかひとりがのこるけどどちらにしてもひとりはひとり

夏秋淳子(p183)

あたりまえのことだけどみなかなだとふしぎ

わが胸にさぶしきすきまあるゆゑにすきま灯せりひとかげを立て

渡辺松男(p189)

ALSで病床の歌人は妻を先立たれ/過酷と痛恨

■ずっと気になっていた歌人

恥ずかしながら、ぼくは短歌そのものを自分で詠んだ経験がない。歌集を読んだのも俵万智『サラダ記念日』だけだ。なのにこの本を読む気になった最大の理由は、筆者にずっと関心があったから。その理由はいくつもある。

理系で歌詠み

京都大学の理学部で学んだ細胞生物学者である。その一方で学生の時から短歌にも没頭し、数々の賞を得てきた歌人でもある。比べるのもおこがましいが、ぼくも工学部で建築を学び、記者になった。勝手に親近感をおぼえている。

団塊のエース

1947年の生まれ、いわゆる団塊世代のど真ん中である。反骨心と馬力にあふれた集団の中でもまれ、磨かれてきたのだろう。ぼくより5つも年上なのに、いまも社会の真ん中で自らをさらしながら歩き続けている。

歌人妻との熱愛

歌人の河野裕子と学生時代に知り合い結婚した。乳がんで2010年に亡くなると『歌に私は泣くだろう―妻・河野裕子 闘病の十年』(2012年)と『あの胸が岬のように遠かった―河野裕子との青春』(2022年)を書いた。抒情的な題名にも魅かれ、いつか読みたい本リストに入れてきた。

美智子さまの歌集

決定打はことし1月発刊の『歌集 ゆふすげ/美智子』だった。美智子さまの未発表短歌466首を納めていて、美智子さまに出版を勧め、選歌・編集を手伝ったのがなんと、永田氏だった。歌会始の選者を2004年からつとめ、いまは皇室の短歌にかかわる「御用掛」でもあると知り、また驚いた。

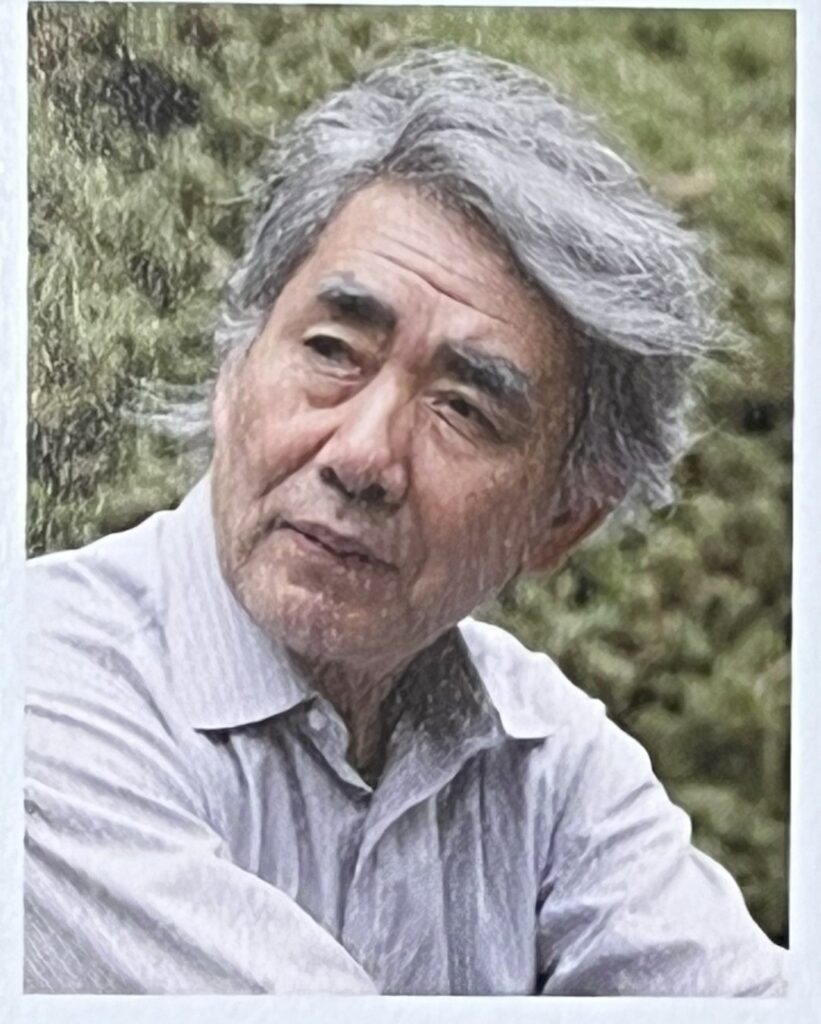

ロマンスグレー

そんな記事や本カバーに載る筆者写真もぼくには魅力だ。理知的な風貌とロマンスグレーの豊かな髪が、落ち着きと深みと知性を漂わせている。ぼくは髪が薄くなるのを気にしなくなって長いけれど、さすがにうらやましい。

人生終盤へ しぶい応援歌

こんな風に理由がいくつも重なり、永田氏が書いたこの本『人生後半にこそ…』の発刊を知ると、飛びついた。いま78歳の筆者の少しあと、ぼくも人生の終盤を歩いている。先を行く先輩から、なんともしぶい応援歌をたくさん教えてもらった―。そんな気がしている。