「戦地」へ旅 「観光客」の哲学

「平和は『考えないこと』の広がりで定義される」。この文をいくども使い、戦争や虐殺を繰り返してしまう人間の愚かさを考察していく。旧ユーゴ、中国ハルビン、ポーランド、ベトナム、広島…。かつての戦地や虐殺の地を訪ねて考察を重ねる「観光客の哲学」でもある。2023年秋に訪ねた戦時下のウクライナでは、いっけん平和に見える街の様子に驚き「ネットもスマホも普及した民主社会が『有事』にどう反応するかという残酷な社会実験だ」。この指摘はぼくのなかで、日本有事への懸念とこだましあっている。

(ゲンロン、2025年12月発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■主題と問題意識 定義を大事に

筆者は哲学を基盤としているので、定義や論理的な表現を大切にしながら、慎重に筆を進めていく。「はじめに」からこんな感じだ。

平和と愚かさはともに「考えないこと」の表現である点で共通している。ひとはものを考えないときに平和を感じる。しかしなにも考えないと愚かなことをする。(p8)

その流れで第1部「平和について」に入ると、冒頭で紹介したフレーズがでてくる。「平和は『考えないこと』の広がりで定義される」(p23)。第1部の160ページだけで、10回ほど繰り返し出てくる。

つまり「考えないこと」を考えていく―。言語矛盾のような論考にあえて挑んでいる。ぼくは初め、字面を追うだけで頭がしびれ、なんどか意味がつながらなくなった。でも時折、次のようなまとめ文に会うと、主題の根っこに触れた気になれた。

ひとはなぜ、かくも高い知性を持ち、かくも豊かな感性を備えながら、かくも残酷で愚かな悪をなしてしまうのか。(p163)

加害者が加害の愚かさを記憶することのむずかしさ。(p204)

■戦地を訪ね 観光客の目線で

もちろん観念的で抽象的な表現ばかりではない。かつての戦争や内戦、大事件の「戦地」「虐殺地」「記念館」を訪ねて歩き、具体的な検証と論考も重ねていく。筆者が訪れた場所を抜き出し、時系列に並べ直すと―

2016 ポーランド・クラクフ「強制収容所跡」

2018 ウクライナ・キエフ「ユダヤ人虐殺の谷」

2019 中国・ハルビン「七三一部隊陳列館」

2019 ウクライナ・チェルノブイリ

「原発事故その後」

2023 ベトナム・ホーチミン

「戦争記念館」「ベトコン地下基地跡」

2023 ウクライナ・キーウ「戦時下の街」

2024 米・ワシントン「スミソニアン博物館群」

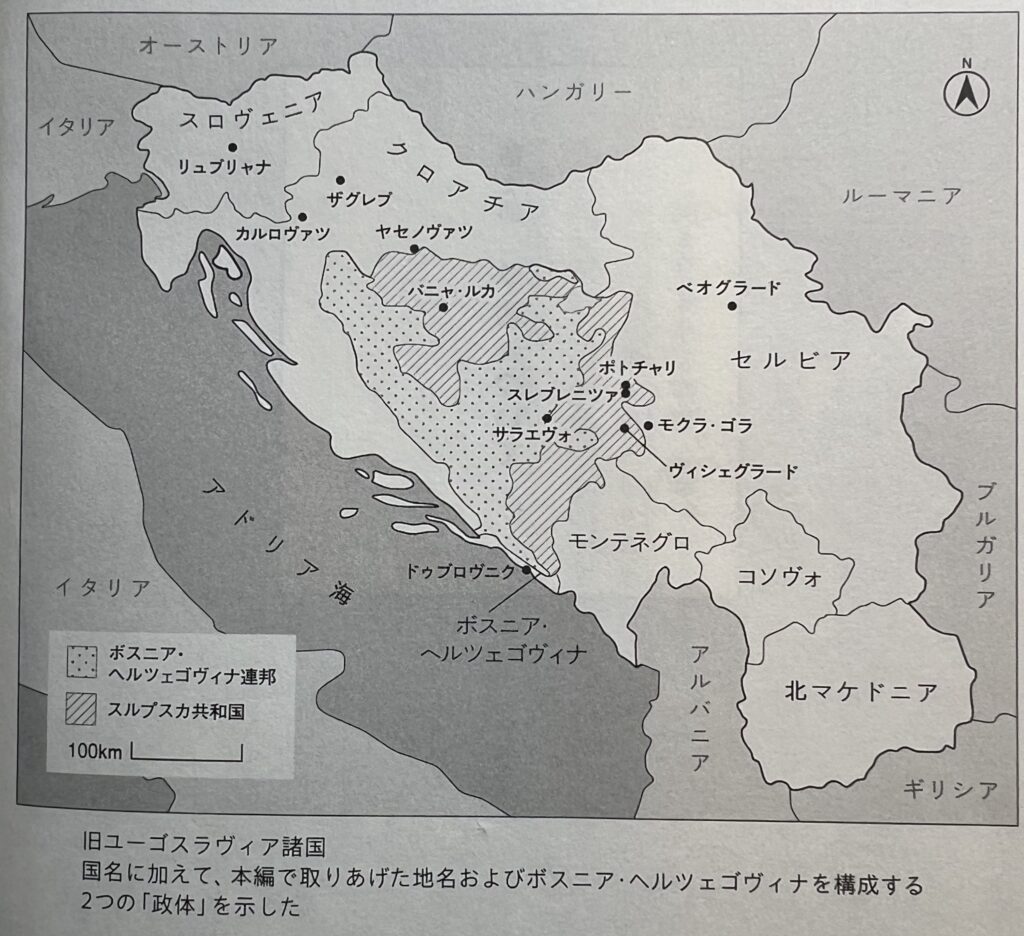

2024 「旧ユーゴ内戦(1991-2001)その後」

6月=ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、セルビア

10月=クロアチア、スロべニア、モンテネグロ

2025 広島「平和記念公園」

現地でふりかえる戦争や虐殺は多岐にわたる。米国の南北戦争から第2次世界大戦、ベトナム戦争、ユーゴ内戦ときて、現在のロシアによるウクライナ侵攻へと続いている。

それに始まりの原因も、争いの経過も、終わり方も、記念館の展示もみな違う。ぼくはどれも概略を知っている気でいた。でもこの本で読み直してみて、どの戦争も知らなかったに等しいと、恥ずかしくなった。

筆者は過去の研究も引用しつつ、なぜ戦争や虐殺に至ってしまったのかを考察し、共通する「愚かさ」を現場から導こうとしていく。2017年の著作『観光客の哲学』の続編といっていいのだろう。

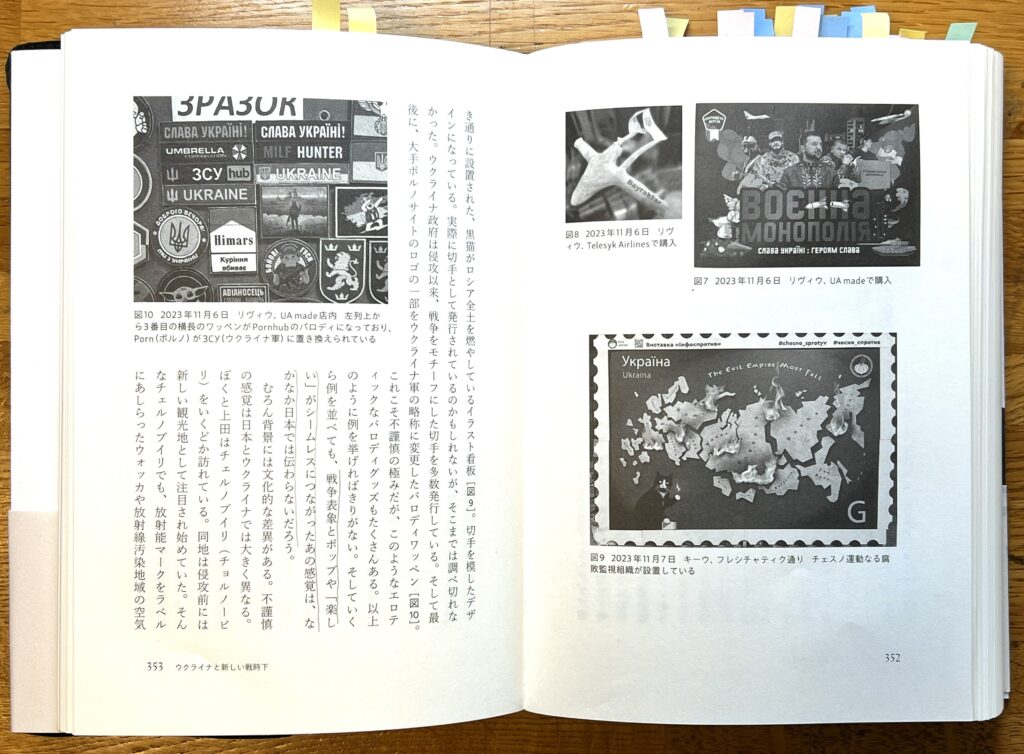

■戦時下ウクライナ「残酷な社会実験」

9か所の訪問先のうち、ぼくがもっとも目を凝らしたのは、2023年秋、戦時下のウクライナだった。ロシアが2022年2月に侵攻を始めてから1年半。日本政府が「退避勧告」を出し続けるなか、秘密裏に入国して1週間滞在し、西部の都市リヴイウと首都キーウの街を歩いたという。

そこでの東氏の体験と考察は、ぼくの予想とは大きく異なるものだった。東氏はウクライナの問題は「ぼくたち」の問題だとしたうえで、その理由として、グローバル化した地球ではどんなに離れた国の戦争も他人事ではないとか、民主主義国家の仲間だからといった地政学的なものでもない、としてこう記す。

かの国でいま展開しているのは、欧米的でリベラルな価値観があるていど浸透し、ネットもスマホも普及した民主的な社会が「有事」にどのように反応するかという、たいへん残酷な社会実験だと言えるからだ。(p333)

戦死は日常 警報無視 戦争グッズ

ウクライナでの「残酷」な反応とは何か。東氏が「観光客の考察にすぎない」と断ったうえで書き留めた多くの事例から、3つ拾い出してみると―

<もはや戦死は日常に> キーウ中心のマイダン広場には戦死者の名を書いた国旗で埋め尽くされた一角があり、片隅に泣き崩れ嗚咽を漏らす20代の女性がいた。しかし市民たちはもはや珍しくはないという風情で、平然と通りすぎていった。

<市民は警報を無視> 1週間の滞在中に5回、ロシアからの空襲警報に遭遇したが、周囲の人たちは無視したので、防空後に駆け込むことは一度もなかった。

<土産店に戦争グッズ> リヴィウ歴史地区の土産店には、戦争をモチーフにしたグッズが並び、ユーモアやパロディものも多かった。日本人なら「不謹慎」と拒絶する商いだが、ウクライナには笑いとして受け入れる寛容文化がある。SNS広報に力を入れる政府が、国民が戦争を「楽しむ」ことを妨げていないことも背景にあるだろう。

こんな事例がいくつも出てくる。ぼくは本当にこんな穏やかなの?と不意をつかれた。添付された写真に写りこんだウクライナ語を見つめたり、本文を読みかえしては、次のようなまとめ考察にふーっと大きく息をついていた。

いまのウクライナでは、戦争はあまりにも深く日常に入り込んでいる。戦争は特別な事件ではない。戦死者も空襲警報も日常に取り囲まれている。だからいっけん平和に見えてしまう。それは逆説でしかないが、それこそが戦時下について語ることの困難を表している。(P348)

ぼくたちはつねに戦争と平和を対立させている。それなのに現代の消費社会はその対立こそを溶かしてしまうー哲学の言葉を使えば「脱構築」してしまうのではないか。ぼくはウクライナにそういう問題を見た。(P361)

ぼくのウクライナ本はプーチン分析

ロシアのウクライナ侵攻に関してぼくは、これまでに2冊の本を読み、1本のドキュメンタリー映画を観て、印象記をこのサイトに公開している。ブログをアップした日時とぼくがつけた見出しはこうだった。

2022/9 佐藤優『プーチンの野望』

自分=ロシア国家 / 仮面の裏に過剰な自己愛

2023/2 小泉悠『ウクライナ戦争』

斬首作戦に失敗/ロシアに「高慢と偏見」

プーチン「民族再統一」は元スパイの「大博打」

2023/6 記録映画『プーチンより愛を込めて』

23年前「祖国偏愛」萌芽/大統領選「親身」演出

いずれもプーチンはなぜウクライナを侵攻したのかという視点から描いている。侵攻されたウクライナの国民の本音や暮らしの様子、お土産、SNS反応にはほとんど触れていない。

その意味でも東氏のウクライナ訪問記は驚きであり、新鮮だった。「残酷な社会実験」という位置づけは、日本での「有事」を連想させ、ぼくに重くのしかかっている。ウクライナ戦争を見る目がきょうから変わるだろう。

■あの本あの映画 引用たくさん

東氏は文中で、戦地を訪ねるだけでなく、これまでに読んできた本や映画もたくさん引用しながら、哲学的論考を肉づけしている。ぼくも読んだ本と観た映画に絞って、登場順に書き出してみた。

・森村誠一『悪魔の飽食』

(P168、731部隊に関して)

・村上春樹『ねじまき鳥クロニカル』

(P217、「悪の記憶」に関して)

・映画『シンドラーのリスト』

(P232、ユダヤ人虐殺に関して)

・本多勝一『戦場の村』『殺される側の論理』

(P404、ベトナム戦争ルポ)

・映画『地獄の黙示録』『プラトーン』

(P404、「戦争と映画」)

・近藤紘一『サイゴンのいちばん長い日』

(P435、ベトナム戦争を生活者から)

・映画『あの街の片隅で』『シン・ゴジラ』

(P488、491 広島と東京の「真ん中」)

これらの本や映画についての文章を集めるだけで「人類は戦争をどう書き どう描いたのか」という別の本ができあがりそうだ。しかし東氏は本や映画の話はあちこちに散りばめ、論点はあくまで平和と戦争・虐殺の輪廻に絞り、「考えないこと」を考え続けていく。

ハルキ批判と『ねじまき鳥』

東氏が取り上げた本のなかでいちばん驚いたのは、村上春樹の作品が含まれていたことと、その理由だった。東氏はまず、1980年代の村上春樹の初期作品について、評論家の柄谷行人の批判をこう要約し、東氏が言う「愚かさ」につなげたのだ。

つまり柄谷には、村上という小説家は、人体実験の犠牲者から名前と意味を奪い、数で処理し、そしてなにもかも忘れたふりをしていまは平和な戦後社会を享受している、あの七三一部隊の元軍医たちとたいして変わらない存在に見えていたのである(P226)

そのうえで東氏は、村上春樹が1995年に発表した『ねじまき鳥クロニカル』では、1980年代の主人公を井戸に潜らせ、日中戦争時のノモンハンと新京の凄惨な暴力を連想させる構成にしたことに注目する。東氏はこう書き、高く評価する。

(村上春樹は) 歴史と現実に直面するとは決して名前と意味を回復することではなく、井戸に潜ることなのだと、そう答えた。(中略)「ものごとは複雑に入り組んでもつれて」いて、名前と意味はそう簡単には回復できないのだから。(p277)

加害者が過去の悪へと遡るのがいかにむずかしいか、そしてそのむずかしさのなかで文学になにができるのか、それを主題にした作品だから、重要なのである。(p221)

■「だらだら」に価値 共感

東氏のこの新作、分厚い。492ページもある。通常の単行本の2冊分だ。内容は重たく、文体も軽妙タッチとは言い難い。各地の戦地が地図と写真つきでたくさん出てくるから、すらすら読める本ではない。ぼくは1日に1時間ほど、少しずつ、ゆっくりと読んでいったから読了まで10日かかった。

<▲(左)昨年読んだ『訂正する力』 (右)今回の『平和と愚かさ』>

東浩紀氏の著作では、ぼくは1年前、新書『訂正する力』を初めて読んだ。「訂正する力」とは何かという定義を14回も重ねたなかに「老いる力でもある」とあり、古稀をすぎていたぼくはうれしくなった。「職業や役職を超えた”固有名”を持て」の勧めも、定職後の暮らし「晴球雨読」に自信を与えてくれた。

この新作でも東氏は論考の組み立てや説明に手を抜いていない。言い換えや引用も多い。読み手によっては、長すぎると感じる箇所がいくつもあるだろう。東氏も自覚があるようで「おわりに」で自嘲気味に書いている。

ぼくはなんの専門家でもない。責任ある地位にも就いていない。本を読み、好きな場所に行って、ただだらだらと考えているだけだ。

(中略)

コスパと「いいね」に追い立てられ、知識を人生の武器と捉えている現代の若い読者に、だらだらと考え、だらだらと書くのはそれだけで価値があることだと納得させるのは至難の業だろう。(p484)

ぼくはことし74歳になる老人読者だ。しかも「ゴルフと本ときどき映画と街歩き」を「だらだらと考え、だらだらと書いて」は、このHP『晴球雨読』で公開してきた。「それだけで価値がある」のひと言は、すなおにうれしい。分厚い本を”納得”して閉じ、この文章も自信をもって”だらだら”と書いている。