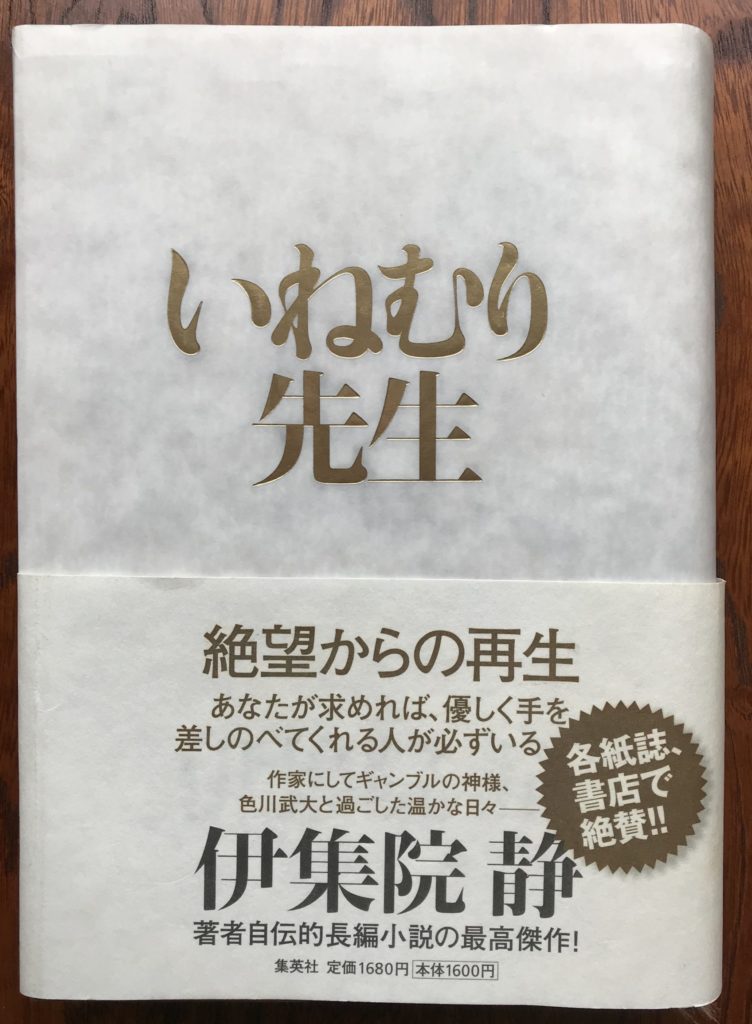

気ままな旅とやりとり 香り立つ思いやり

(集英社、2011年4月)

あの伊集院が色川武大(阿佐田哲也)との日々を描いている。

つきあいの始まりは、ぼくが筆者について持っている知識によれば、妻だった夏目雅子の死から1年ほど後のことだろうか。彼女は結婚後すぐに白血病が見つかり闘病の末に死去していた。筆者は妻の死後、防府の実家に戻り、酒とギャンブルの日々を過ごした後、立ち直りかけたころだと思われる。

つきあいといっても数か月に一度、飲み会だったり、麻雀だったり。多いのは競輪の旅。色川は純文学もエンタテイメントでもプロが舌を巻く出来栄えの作品を書き下ろせる作家であり、ギャンブルの神様でもあった。ナルコプラシーという「いねむり病」を患いながら、大食漢でもあった。

この本で筆者は色川の名を出さず「先生」と呼ぶ。自分のことは「ボク」と書き、先生には「サブロー君」と呼ばせている。

先生は随所に、サブロー君の作家としての才能を認め、再び書くことを勧める。先生が死ぬまでサブロー君が二度目の筆をとることはなかったのだが、その後の作家再出発の原点になったことがよくわかる。

筋らしい筋はない。気ままな旅とやりとりが展開していく。それでいて香り立つような思いやりと情の交錯…。まさに、伊集院さすが、としかいいようがない読後感だった。