史実と創作の融合 薄っぺら記者に失望

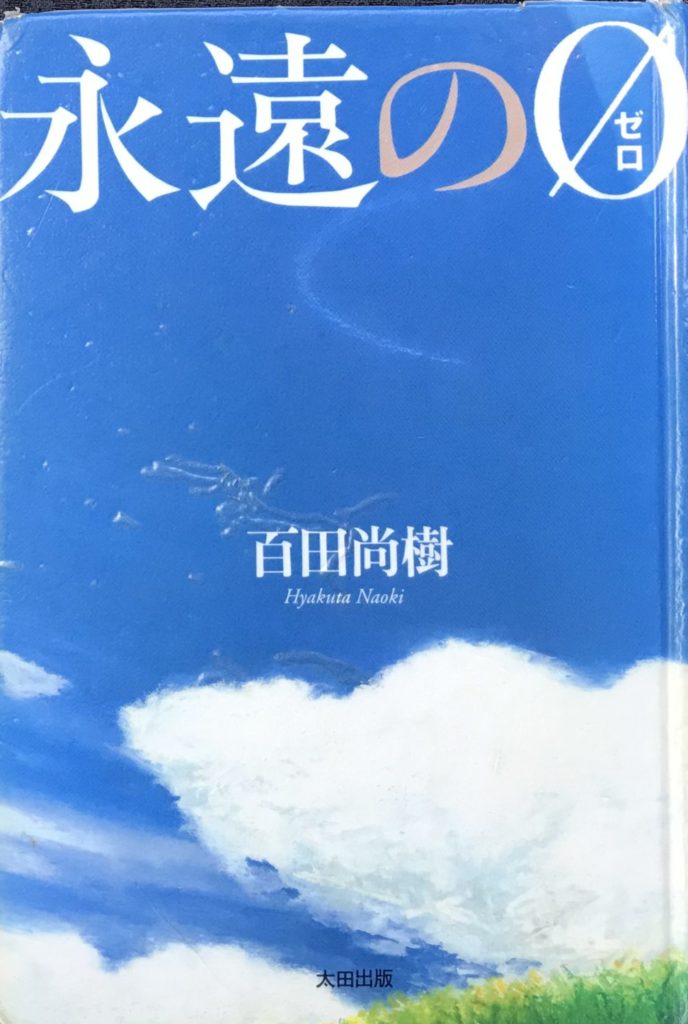

(講談社文庫、初刊は2006年8月)

話題の大ベストセラーをついに読んだ。特攻隊員だった祖父がどんな軍人だったのかを調べるため、孫息子と孫娘が終戦60周年を前に、祖父の戦友たちを訪ねて回る。

読みながらまず、半藤一利『昭和史 1926-1945』(2004年2月)の小説版だなと感じた。あの戦争中の話は、戦友による一人称の回想だ。半藤氏が若い編集者を相手に資料を引用しつつ口述し、戦前と戦後を振り返ったのと構図は似ている。

この手法は、筆者が放送作家であったことも関係しているかもしれない。60年以上前のあの戦争の中で起きたことの詳細を、現在にひきつけながら書こうとすれば、こういう方法しかないだろうという気もする。

物語は史実とフィクションとの巧みな融合である。孫たちが新たな戦友を訪ねるたびに、新たな祖父像が出現していく。しかも戦友の証言は、時間軸に沿って中身が深まっていき、最後は終戦直前の行動と祖父の実像に限りなく迫る―。このあたりの構成はフィクションの利点をうまく生かしている。

残念なところもあった。特に孫娘がつきあっている新聞記者が語る戦争観や民主主義論が薄っぺらで、取材記者だったぼくは悲しくなった。あんなステレオタイプな論法を展開する記者がいまどきいるのだろうかと。