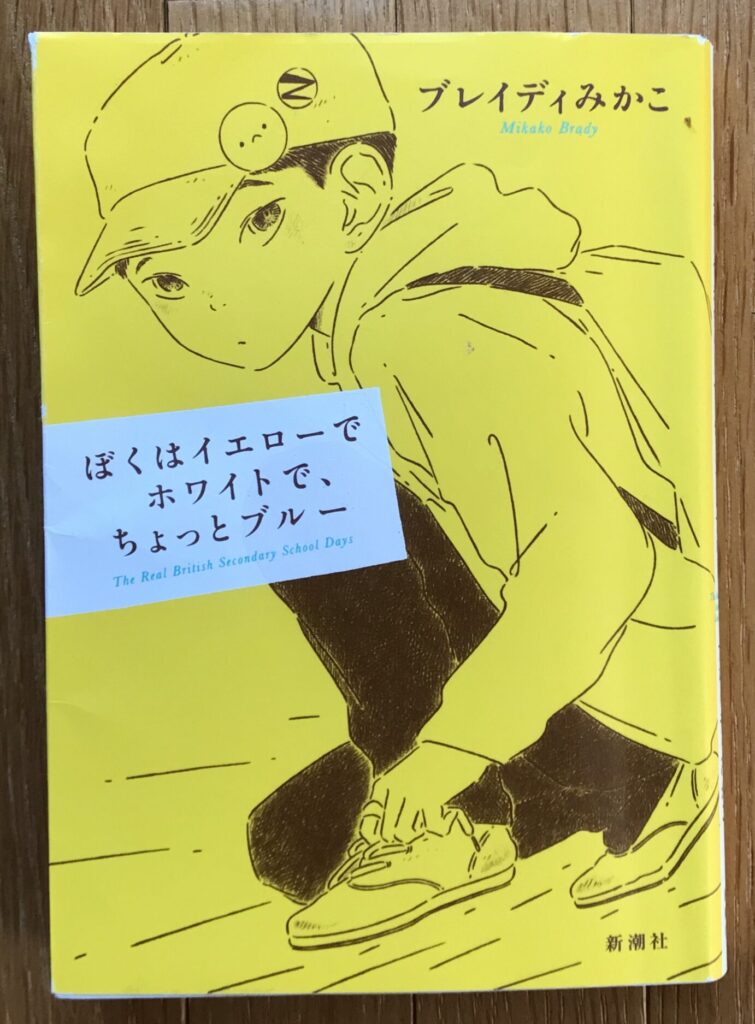

分断と偏見 もがく母子のすがすがしさ

英国ブライトンで暮らす日本人女性ライターが、アイルランド人の夫との間にもうけた一人息子を「元・底辺中学」に入学させてからの1年半を描いている。貧困、人種差別、ジェンダー…。11歳の息子が直面する出来事は、多様性がもたらす分断と偏見という世界共通の課題でもある。と書くと小難しく聞こえるが、「パンク少女だった母ちゃん」が息子と議論しながらぶつかっていく姿はラップ調で歯切れがいい。このすがすがしさに答えがある気がする。タイトルも内容も読書中に観た東京五輪開会式にダブって見えた。

(新潮社、2019年6月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■クールな題名 息子の落書き

なんといっていってもタイトルがクールで秀逸だ。「出典」が1章に出てくる。息子が登校した後に筆者が部屋を掃除していたら、机に国語のノートが開いたままになっていて、目についた落書きがそれだった。

青い色のペンで、ノートの端に小さく体をすぼめて息を潜めているような筆跡だった。

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー。

胸の奥で何かがことりと音をたてて倒れたような気がした。

何かこんなことを書きたくなるような経験をしたのだろうか。

この落書きは宿題のページに書かれていた。出された問題は「ブルーという単語はどんな感情を意味するか?」。息子は「怒り」と書いたら赤ペンで直されたと前夜の夕食時に息子は話していた。母親はその場でブルーは「悲しみ」とか「気持ちがふさぎ込んでいる」の意味だと教えたら、息子は先生からもそう添削されたと話していた。筆者はこうつづる。

ふと、この落書きを書いたとき、彼はブルーの正しい意味を知っていたのだろうか、それとも知る前だったろうかと思った。そう思うとそれが無性に気になった。

だけどそのことをわたしはまだ聞き出せずにいる。

筆者の胸の中で「ことりと音をたてて倒れた」のは何だったのか—。息子にこう書かせた体験はどんなだったのか—。その答えは読み進めていくとおぼろげにわかってくる。この導入部がいかにクールで本質的であるかは、全体を読み終えてみてわかったことだった。

■ぼくは何色? 底辺中学で考える

落書きの「イエロー」は東洋人である母(筆者)からの血、「ホワイト」は父親からの血を象徴している。ならば自分は何色かと考えるのは自然だろうが、息子は人種や血ではなく、気分語としての「ブルー」を選択したところが面白い。この本の肝でもある。

息子は中学で、自分以外にも、英国人以外の両親を持つ子供や、違う肌の色の生徒たちと出会っていく。いろんなもめごとを通じて、差別やいじめにぶつかり、どう対応するか筆者に相談し考え続けていく。

ぼくは日本で生まれて育った。妻も日本人だし子どもも日本で育てた。多くの読者も同じだろう。筆者はそんなぼくにもわかるように、英国の社会と学校の実像をていねいに書き込んでいく。たとえば息子が通うことになった学校を「元底辺中学校」と表現し、こんな説明をする。

そこは(中略)殺伐とした英国社会を反映するリアルな学校だった。いじめもレイシズムも喧嘩もあるし、眉毛のないコワモテのお兄ちゃんやケバい化粧で場末のバーのママみたいになったお姉ちゃんもいる。

日本でなら、地元の人や先生らの間で密かに「荒れた学校」とか「問題校」と呼ばれる学校にあたるのだろう。もっともその「荒れ」や「問題」の程度をぼくはよくわかっていない。きっと想像よりうんと深刻で、英国の場合はもっと国際的になっていて、複雑さも増している気がする。

■あえて「母ちゃん」 博多女の気構え?

そんな学校について、悩みや疑問を素直に話してくれる息子と、一緒に考え乗り越えようとする母親の筆者―。そのやりとりがこの本の生命線になっている。

息子は日本語を話さない(きちんと書いてはないが、あえて教えていないように思われる)。両親と息子は英語で話をしている。息子は筆者である母をおそらく「ママ」とか「マミー」と呼んでいるだろうが、この本の中では筆者はあえて「母ちゃん」と表現している。もしかしたら、ほかは英語でも、母親の呼称だけは「母ちゃん」なのかもしれない。

「ママ」でもなく「お母さん」でもないところに筆者の気構えを感じる。博多出身の気の強さ、生きる力、本音勝負とでもいえばいいのだろうか。

この「母ちゃん」と息子のあけっぴろげで前向きな様子が、どこかポップ音楽的なのだ。時にはラップの感じもある。そのあたりが、なんともすがすがしい。

■英国在住の保育士でライター

筆者は1965年の福岡生まれ。名門進学校の県立修猷館高校を卒業したけれど大学には進まなかった。パンクロックと英国に魅かれてアルバイトと渡英を繰り返し、31歳の1996年から英国南部のブライトンに住んでいる。

ちょっと驚くのは、日経企業に勤めた後に英国の保育士の資格を取り、貧しい家庭の子供たちが集まる「底辺保育所」で働いてきたことだ。その一方で書き手としての仕事も始め、体験記やルポや評論をたくさん書いてきた。

ぼくはこの本しか読んでいないけれど、格差や差別や分断という重い課題を、平易な言葉でつづって核心に迫っている。英国の保育現場での「底辺」体験から、その背後の「隠れた次元」の本質をすくいとっていく。

観念論や抽象表現に逃げずに、具体的でわかりやすい言葉でそれらを伝えてくれる。ジャーナリストに近い書き手だと思う。

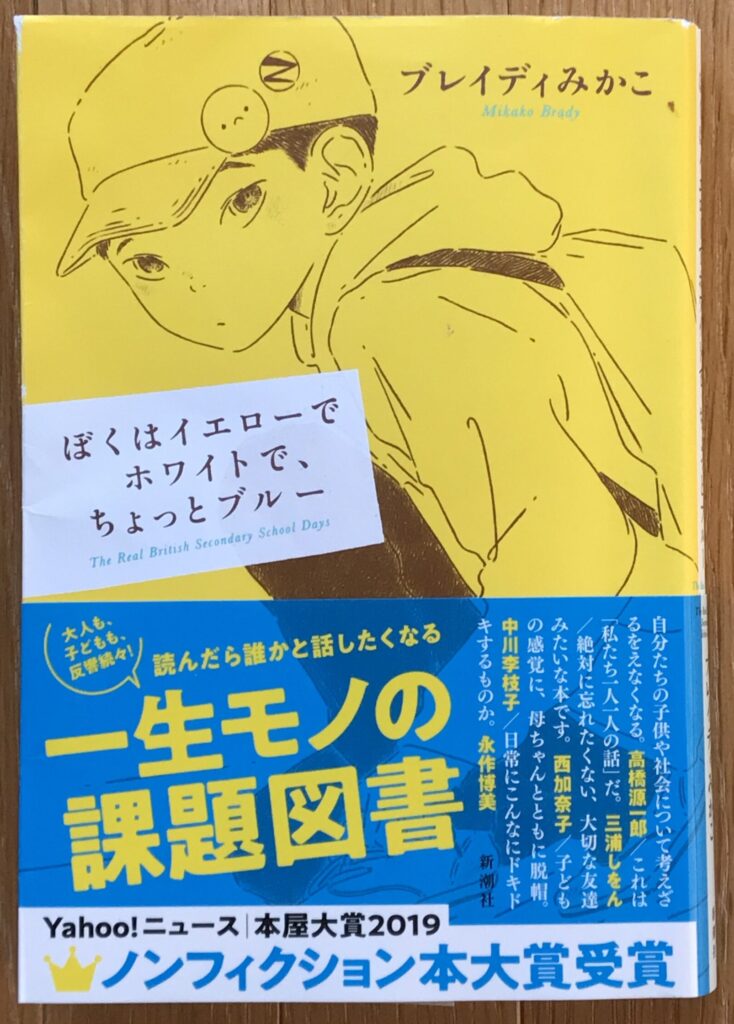

■50万部超すベストセラー

この本は2019年の本屋大賞に選ばれ、2020年を通じてずっとノンフィクション部門のベストセラー上位にいた。

なにせ舞台は、ぼくが大好きな英国である。コロナがおさまったら短期間でも住んでみたい国だ。タイトルにも筆者の経歴にも惹かれ、大賞発表の2020年初めからずつと気になっていたが、読むタイミングを逸したまま1年半がすぎてしまった。

その間もこの本は安定して売れ続け、累計では50万部をこえているらしい。異例のロングセラーだ。

ことし6月、ぼくの好きなラジオ番組「高橋源一郎の飛ぶ教室」(NHK第1金曜夜)を聴いていたら、筆者ブレイディみかこ氏がゲストに呼ばれ、新作『他人の靴を履く』(文藝春秋、2021年6月)の話をされていた。彼女の肉声を聞いて、まずは大賞作品から読もうとやっと手にしたのだった。

■幅広い層に訴求か ぜひ英訳を

どういう人たちが読んでいるのだろうか。よほど幅広い層の気持ちに入り込まなければ50万部のロングセラーにはならない。

- 中学生の子がいて社会問題に関心が強い40歳前後の親たち

- 格差やいじめ対応に悩む学校の先生にも「刺さる」だろう。

- 子ども連れで海外暮らしを計画している親たち

- 国際結婚をして子供がいる夫婦はすでに共通体験があるだろう

- ぼくのように英国に関心がある人も読んでみたいと思うだろう

- 「多様性」と「分断」に関心がある人にも訴えるに違いない

現代ものノンフィクションとしては、先に読んだ『スマホ脳』に並ぶ手ごたえがあった。こちらの筆者はスウェーデン人の医師。スマホという魔物とどうつき合うか、という世界共通の問題に正面から切り込んでくれた。

この『ぼくはイエロー…』は、多様性と分断という、これまた世界共通の難問について、体験に基づく平易な表現で迫る本を書いたのが日本人の母親ライターであることが、すごく誇らしい。英語や独仏語に訳されて、世界中で読まれる日はこないだろうか。

(付録) 多様性…五輪開会式とダブった

たまたまだけど、この本は東京五輪が始まる前に読み始めた。読み終える直前の7月23日の夜は開幕式だった。式典のテーマにはもちろん「震災と福島」も「コロナとの戦い」も盛り込まれた。

しかし直前までごたごたが続き、震災復興や打倒コロナもほど遠い中で開幕を迎えてしまった。4時間近い式典をしっかり観終わってから、あえて前向きにテーマを見つけるとすれば、「東京発 多様性の許容と可能性」だったとぼくは思う。式典の企画者がそれを意識していたかどうかはわからない。

象徴的だったのは、日本選手団の騎手が八村塁選手、聖火の最終ランナーが大坂なおみ選手だったことだ。いずれも国籍は日本だけれど、父親は外国の人である。そんな若者がいろんな種目で前回大会よりたくさん日本代表に選ばれ、とても新鮮でたくましく見えていた。欧米では当たり前になっていることだけれど、日本もついにここまできたんだ、という実感が69歳のぼくには、あった。

多様性(ダイバーシティ)といえば聞こえはいいが、実際には、選手本人のまわりではSNS上などで言葉によるいじめや蔑視が起きているとの報道もあった。多様性を支えている「個人の自由」が一方で、分断や偏見という負のスパイラルを呼び込んでいるといえないだろうか。難しい問題だ。

今回の本「ぼくはイエローでホワイト、ちょっとブルー」の主人公は、日本人の母とアイルランド人の父を持ち英国に住む11歳の少年だが、ぼくには八村選手や大坂選手とダブってみえる。英国の地方都市の中学においても、多様性と同時に「分断や偏見」が広がっていることを実感させられたからだ。

そんな現実を母子はきちんと議論して頭を整理し、行動で乗り越えていく。深刻にはならずに自然体で…。今回の五輪の2年も前に書かれているのに、この同時代性! これがロングセラーの最大の理由ではないかと、五輪が始まってからの日本メダルラッシュを見ながら考えている。