53歳から絵筆 家族・自然・熊本 あふれる愛

その人生も作品も衝撃の連打だった。1913(大正2)年生まれの女性画家、塔本シスコは53歳から油絵を始め、団地の四畳半で91歳まで画業に没頭。家族や草花や熊本の「パラダイス」を、段ボールやガラス瓶まで使って天真爛漫に描き続けた。「かかずにいられない!」と生み続けた220点は、もうすぐ古稀を迎えるぼくにも、たっぷりの元気と勇気を与えてくれた。

(岐阜県美術館、4月29日、会期は6月26日まで)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

4畳半の畳に広告紙 風呂椅子に腰かけ

会場に入る前のパネル説明から驚かされた。「シスコ」という名前には、米国サンフランシスコへの養父の憧れがこめられていた―。大正3年の赤ちゃんとしてはなんとハイカラな、といきなり意表をつかれた。

先に画家を目指したのは息子で、シスコさんは息子が自宅に残した作品の絵の具をそぎ落とし自分の絵を描いたのがきっかけになった。当時53歳、小説か映画のようだ。

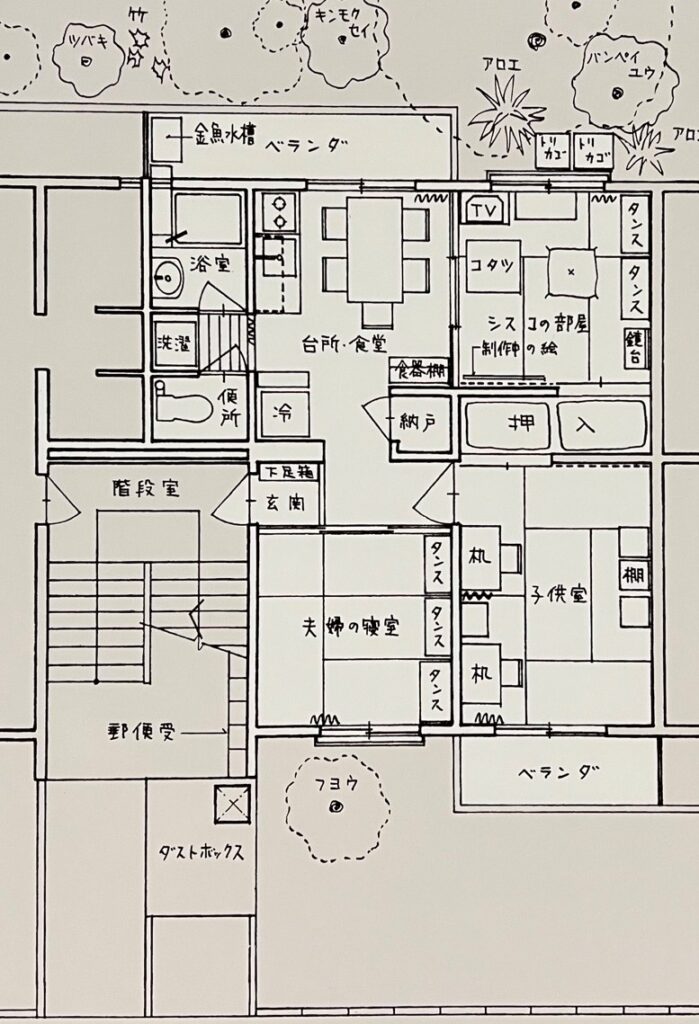

もっと驚いたのが「シスコの部屋」だった。シスコさんは60歳から亡くなる91歳まで大阪・枚方市の団地に家族と住んだ。その間取り図の右上、南向きの4畳半でシスコさんは暮らし、絵を描き続けた。わきの説明文がリアルだ。

ここで布団を敷いて寝起きするとともに、日中は畳の上に広告紙を敷き詰め、鴨居に打ち付けた釘にキャンパスを掛け、風呂用のプラスティック椅子に腰かけて絵筆を揮(ふる)いました。

ぼくは大学で建築を学んだので、平面図が出てくるとつい見入ってしまう。しかも名古屋の団地に家族5人で4年ほど住んだこともある。シスコさんと息子さん夫婦、孫たちの庶民的な暮らしぶりが目に浮かぶ。すごい親近感とともに展示会場に入った。

まさにパラダイス 熊本弁にも土着性

しかし会場に展示されていた作品群は、ぼくが「シスコ」から勝手に想像したハイカラ感とは異質の土着感に満ちていた。「4畳半」から連想した貧乏くささなんて、みじんもない。

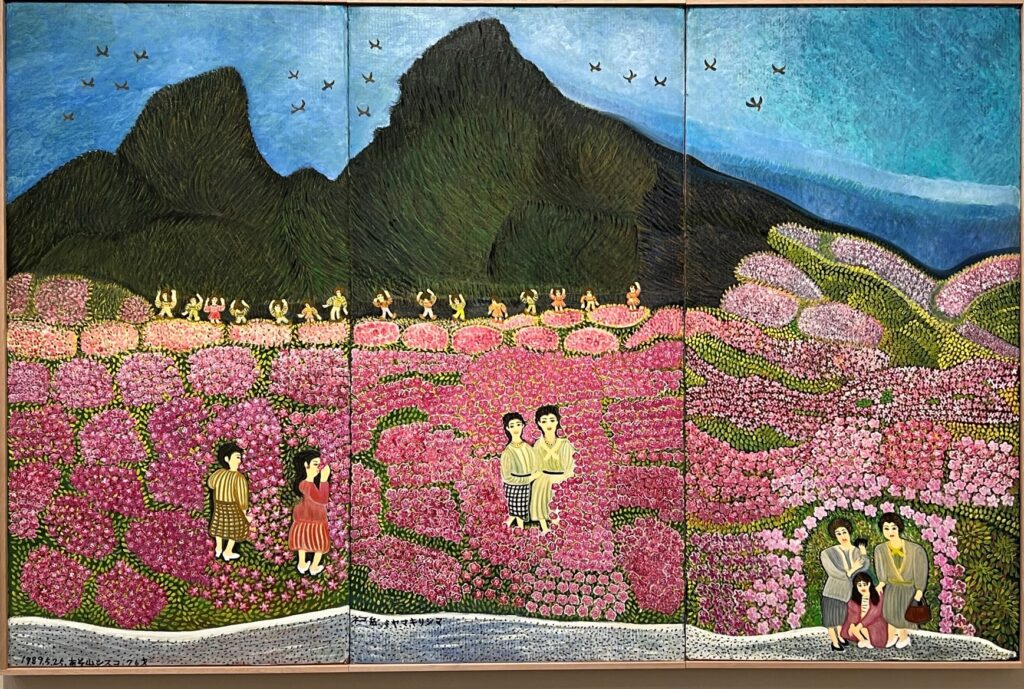

描かれているのはまぎれもない「パラダイス=楽園」だった。ともに暮らす家族たちを描く眼差しのなんと温かいことか。画面いっぱいに広がる花々のなんと輝かしいことか。鳥や猫たちの表情のなんとうれしそうなことか―。

<▲(左)『五色山の思い出』(右)『絵を描く私』(1993年)>

展示は7章に分けられ、各章にシスコさんの言葉が故郷の熊本弁で配されていた。これにも惹きつけられた。

- 第2章「どがんねえ、よかでしょうが」

- 第4章「私にはこがん見えるったい」

- 第6章「私は死ぬるまで絵ば描きましょう」

――天衣無縫と天真爛漫、底なしの無邪気と手つかずの美感…。これまでの展覧会のように感じたことを言葉にしてみるのだが、今回の作品や熊本弁は重くて伸びのある直球ばかり。ぼくが頭でこねくりまわした言葉のバットは空を切るか、ファールチップばかりで、芯に当たった手ごたえがない。でも、「それでよかけんでない?」 という画家の声も聴こえてきたのだった。

段ボールに大作ずらり

うれしいことに展示会場は私的な写真撮影が許されていた。何度か行ったり来たりしながら、特に気に入った作品を味わいつつ、スマホで撮っていった。

そのひとつ『ネコ岳ミヤマキリシマ』(1989年)の前で、筆づかいを確かめようと眼を近づけたとき、絵の下地には縦長方向に均等にしわが走っているのがわかり気になった。右横のパネルを見ると材質が「段ボール」とある。もらった作品リストを見ると、記載220点のうち段ボールに描いた油絵が30ほどあった。

多くは高さが180cmある大作。『春の庭』(1990年)と『秋の庭』(1993年)は、季節の花々を鮮やかに描いている。『枚方体育館前のコスモス図』(1996年)にはコスモスが咲き乱れていた。

これらの大作はなぜ布キャンバスでなくて、段ボールだったのだろう。180cmだとほかに選択がなかったのか、筆の走りや質感がシスコさんの好みにあっていたのだろうか。それとも金銭的な問題か―。

シスコさんは身近な紙とかガラス瓶、木箱、しゃもじにも描いている。「もったいなか」と。門外漢の推量だが、花の大作に段ボールを選んだのもその延長線の気がした。でも自信はない。

描(か)かずにはいられない

シスコさんは大正11年、家業が傾いたため尋常小を4年で退学して農作業や子守に従事した。20歳で結婚すると、夫と飼っていた動物をスケッチしたり、2児を育てながら草花をスケッチすることはあったらしいが、正式な美術教育は受けていない。

53歳から本格的に描き始めて、堰を切ったように死ぬまで絵に没頭し続けた。濃密な作品群に圧倒されながら、何がそんなに彼女を駆り立てたのだろうと考え続け、これかなと思ったのは、第7章につけられたシスコさんの言葉だった。

「シスコは絵をかく事シかデキナイのデ困った物です」

なんという素朴な自己表現だろう。展覧会のサブタイトル「かかずにはいられない!」はここからとられている。

ことし3月3日の朝日新聞夕刊で読んだ「一語一会」を思い出す。

日本語学者の金田一秀穂さんが、上智大4年の時に「私は研究者に向いているでしょうか。才能あるでしょうか」と小木貞孝教授(作家名・加賀乙彦)に尋ねた。その時の教授の答えは―

「才能というのはね、能力のことじゃないんだ。どうしてもやめられない性格のことなんだよ」

シスコさん、始めるのは遅かったけれど、「絵をかく事」をどうしてもやめられない人だった。それこそが真の才能だったのだ。

好きなことを好きなだけ続けていけばよか―。6月に古稀をむかえるぼくはそう励まされ、勇気をもらっている気分になれた。

よき旧友に誘われて

この展覧会は、大学時代からの友人で、同じ名古屋に住むN君(69)に誘われ妻と出かけた。N君は還暦前後から水彩画に熱中していて、テレビ番組でこの画家と展覧会を知ったという。

ぼくは恥ずかしながら、この画家を知らなかった。ただ新聞かテレビで、50歳を過ぎてから描き始め、90歳で死ぬまで力作を多数残した女性がいるという記事か番組に接した記憶はあった。「50歳を過ぎてから」の実像が知りたくて同行し、衝撃の連打を受け、励まされもした。

展覧会があった岐阜には、やはり大学時代からの友人であるS君(69)が暮らしている。展覧会を観た後、息子さんが経営する和食店で3組の夫婦6人による会食を楽しんだ。

先週は茨城県まででかけ、高校時代の友人(69)と51年ぶりに再会して会食し、名匠・井上誠一設計コースを一緒にラウンドして印象記をこのサイトに書いた。持つべきはよき友…。しみじみとかみしめている。