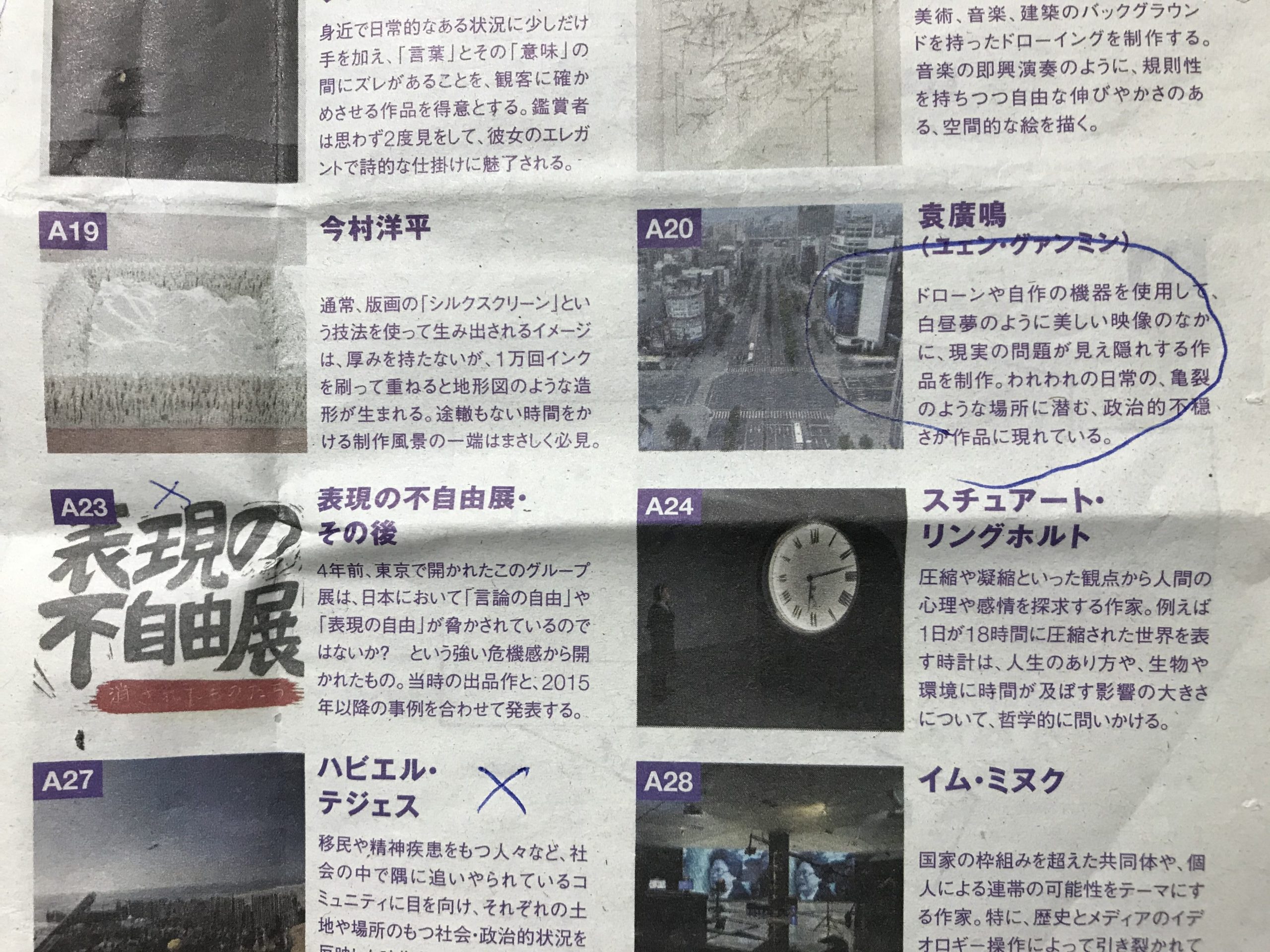

「不自由展」肩透かし 空撮作品に不気味さ

(8/1~10/14 愛知芸術文化センターなど)

3年ごとの開催をとても楽しみにしてきた。奇抜な映像に面喰らったり、次の部屋には日常的に見慣れた家庭雑貨が置いてあるだけだったりと、通常の絵画展とは異次元の展示の連続が刺激的だった。

こうした現代アートは、観る人によって評価が大きく異なる。その振幅も通常の美術展より大きくなる。でも違いは違いとして、好き嫌いも含めて認めあえばいい。まずは自分だけの感覚を頼りに、作品と正面から向き合ってみよう―と思ってきた。

ところがことしは、もっとも注目していた「表現の不自由展 その後」が3日目で展示中止となり、トリエンナーレそのものの立ち位置も大きくずれてしまった。芸術監督の津田大介氏や大村愛県知事の見解がたくさん報じられているが、ぼくが観に行った8月25日は「その後」のコーナーは閉鎖されたままで観られなかったので、トリエンナーレファンのぼくは肩透かしにあった気分だ。

報道から判断すると、いちばんの焦点は「平和の少女像」なのだろうか。韓国の従軍慰安婦問題を象徴する作品とされるが、だれがどういう目的で制作し、どういうプロセスをへて、日韓のもっともセンシティブな政治的アイコンになってしまったのだろう。会場に行って、作品を自分の目で見て、今までの経過も文章などで知って、その場で考えてみたかった。

ぼくが愛知県美術館の中で見ることができた作品のうち、いちばん楽しかったのは「A-06 45のふるまい」。45人のピエロがいろんな格好で座ったり、しゃがんだり、眠ったり、壁に寄りかかったりしている。その動作を示す言葉がそのままタイトルになっていて、入場者の多くがピエロの横で同じ格好をしてスマホで撮影していた。すぐにSNSにアップするのだろう。伝わるし、見た人は誘われる。

その次はA-13だった。煙草の吸殻の唾液とか髪の毛のDNAから、その人物の特性を3Dプリンターで再生する過程を映像化した。生体情報搾取問題をプライバシーや監視という視点から問題提示していた。

もうひとつはA20の映像作品。台湾ではある日の早朝、防空訓練の時間があり、太陽はすでに昇り街は明るいのに、人も車も表に出てはいけない時間があるそうだ。そのときの台北の街をドローンで上空から街をなめるように撮影している。

いつもはにぎやかなのであろう都心の昼間なのに、映像ではひとっこひとりいない。車も1台も見えない。なにせ、動くものがない。静止画ではなく、カメラは移動していくので、なんともいえない気味悪さが漂っている。戦争はすぐ近くにいるよ、という不穏な予測が聞こえてくるようだった。

<2020年4月19日 追記> その後の新型コロナウィルス感染拡大により、半年後には、世界の主要都市のいくつかが市民に外出禁止や自粛を求め、A20作品にみられる台北の都心部のような状態になった。国と国の戦争ではなく、ウィルスとの闘いで「予測が当たる」とは。現実は芸術を模倣するのだ。